Устройство приемного отделения

При первом же знакомстве с больным персонал должен проявить к нему теплоту и чуткость. С первых же минут пребывания больного в приемном отделении нужно участливо отнестись к его страданиям и позаботиться о нем. Не следует томить больного и провожающих его ожиданием. Первое же обращение к больному должно быть по имени и отчеству или фамилии. Хорошему первому впечатлению способствуют чистота и уют приемного отделения.

Через приемную крупного стационара обычно поступают больные в терапевтическое, хирургическое и неврологическое отделения. Исключением являются инфекционные корпуса и родильное отделение, осуществляющие прием у себя в корпусе в специально отведенных для этой цели помещениях (самостоятельные приемные отделения) .

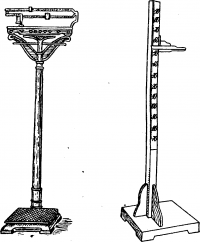

Рис. 7. Медицинские весы. Рис. 8. Ростомер.

Площадь приемного отделения должна быть рассчитана на среднее число больных, поступающих в течение суток, что составляет примерно 5—7% от общего числа больных, которое может принять больница.

Вне зависимости от величины приемного отделения работа в нем протекает в строгой последовательности: регистрация больных, врачебный осмотр и санитарная обработка. В такой же последовательности размещаются и помещения. Первая группа помещений — вестибюль-ожидальня с гардеробом и регистратура со справочной. Затем располагаются смотровые комнаты — одна с несколькими боксами или несколько комнат. Санитарный пропускник состоит из раздевальни, ванной-душевой и одевальни. Для проведения медицинских манипуляций, малых операций и наложения повязок должны быть одна — две комнаты. Здесь же располагаются рентгеновский кабинет с фотолабораторией, кабинет дежурного врача, уборная с умывальней. Помещение для хранения домашней одежды больных (узельная) может, находиться в непосредственной близости от приемного отделения.

При крупных больницах в приемном отделении имеется несколько диагностических палат, куда помещают больных с неясным диагнозом. Палаты эти должны располагаться несколько обособленно и иметь отдельный санитарный узел.

В зависимости от объема работы в приемном отделении может быть больше или меньше помещений, но все они должны быть расположены таким образом, чтобы выписывающийся больной не мог встретиться с вновь поступающим, для чего лучше иметь отдельные вход и выход. Приемное отделение должно иметь удобный мощеный или асфальтированный подъезд, широкую лестницу и достаточно широкие двери для прохода с носилками. Должны быть вывеска и указатели, хорошо освещенные ночью. В вестибюле нужно поставить стол со стульями и поместить на доске сведения, которые могут интересовать родственников и друзей, сопровождающих больного: распорядок дня больницы и соответственно с этим время, отведенное для посещения больных, время для беседы с лечащим врачом, номер телефона для справок, список продуктов, разрешенных для передачи больным, и т. д.

Все помещения приемного отделения должны иметь прямое естественное освещение. Отношение площади окон к площади пола (световой коэффициент) в смотровых должно быть 1 :5 или 1 : 6, а в других помещениях — 1 : 7. Искусственное освещение должно быть как общим, так и местным. Температура в помещениях для одевания и раздевания больных должна быть 22°, а в ванной — 25°. Обмен воздуха должен быть двукратным.

Помещения смотровых кабинетов обеспечиваются смотровыми койками, окрашенными в белую краску. Клеенчатые подушки и клеенки после каждого больного надлежит протирать ветошью, смоченной в слабом растворе хлорамина, а после окончания работы смены обмывать горячей водой с мылом. Простыни следует менять после каждого больного.

Прием больного

В больницу больных доставляет санитарная машина, машина скорой или неотложной помощи или персонал

объединенной поликлиники, если она расположена на той же территории; иногда больные приходят самостоятельно.

Если больной находится в удовлетворительном состоянии и не требует неотложной помощи, можно начать прием его с регистрации: записать в паспортную часть истории болезни фамилию, имя и отчество больного, год рождения, домашний адрес и телефон, место работы и должность, а также диагноз, с которым его направил врач. Одновременно вносят основные сведения в книгу регистрации поступающих больных.

При поступлении больного из района объединенной с данной больницей поликлиники вместе с больным в приемное отделение доставляется его амбулаторная карта, содержащая данные амбулаторного наблюдения и обследования. Больные, доставляемые из другого района, имеют направление, на обороте которого врач поликлиники коротко записывает результаты своего обследования, наблюдения и лечения.

В случае, когда больной доставлен в тяжелом состоянии, нужно, не теряя времени, срочно вызвать к нему врача, а необходимые сведения по возможности получить от сопровождающих его лиц, а затем и от самого больного, когда ему станет лучше. При приеме детей сведения о них дают родители.

Бывает и так, что в приемное отделение доставляют больного в бессознательном состоянии. Тогда немедленно вызывают к нему врача и делают все возможное для улучшения его состояния, а затем записывают все сведения, которые сообщает лицо, доставившее больного. При этом тщательно сличают данные о больном с находящимися при нем документами.

Если же документов нет и сопровождающие ничего не знают о больном, нужно сообщить его приметы в отделение милиции. В отделение милиции, сообщают также о всех больных, поступивших по поводу несчастного случая.

Документы и ценности поступивших больных принимают и временно складывают в несгораемый ящик. Иногородние больные должны быть прописаны в течение 24 часов после госпитализации.

Персонал приемного отделения обязан известить родственников больного в следующих случаях: если больной доставлен скорой или неотложной помощью по поводу внезапного заболевания, наступившего вне дома, особенно если он находится в тяжелом состоянии; если поступил ребенок или подросток в возрасте до 18 лет без сопровождения родственников; если больной переводится в другое лечебное учреждение.

После регистрации больного направляют в смотровой кабинет, где врач осматривает его и определяет характер заболевания. Если диагноз неясен, можно срочно сделать некоторые дополнительные исследования (анализы; просвечивание лучами Рентгена или рентгеновский снимок, электрокардиограмма) и посоветоваться с другими специалистами. Дежурный врач должен решить, в какое отделение нужно поместить больного. Если такого отделения в данной больнице нет, больного направляют в другую больницу. Если диагноз остается неясным, больного после санитарной обработки помещают в диагностическую палату приемного отделения, где в течение 2—3 дней обследуют, наблюдают и затем уже направляют в соответствующее отделение. Больным, не нуждающимся в стационарном лечении, оказывают помощь, дают совет и отпускают домой.

Результаты осмотра и обследования и все назначения, касающиеся режима, диеты, лечения, а также характера санитарной обработки и вида транспортировки, вписываются врачом в историю болезни.

Санитарная обработка больного

В санитарном пропускнике прежде всего осматривают волосы больного. В случае обнаружения завшивленности волосы на голове коротко стригут или бреют. При заболевании сыпным тифом волосы обязательно снимают. При тяжелых заболеваниях, вынуждающих больного длительно соблюдать постельный режим и лишающих его возможности следить за собой, рекомендуется волосы тоже снять или по крайней мере подстричь. В последнем случае больному следует объяснить, что это делается для его же пользы, так как частое расчесывание длинных волос будет его беспокоить и причинять ему боль.

Ножницами осторожно состригают волосы только при наличии какого-либо кожного заболевания волосистой

части головы, во всех же остальных случаях применяют парикмахерскую машинку или бритву (опасную или безопасную). Нужно уметь пользоваться этими инструментами, так как необходимость снять волосяной покров на голове и теле возникает не только при санитарной обработке поступающего больного, но и при периодической санитарной обработке во время пребывания больного в стационаре и перед операцией. Перед бритьем кожу больного покрывают мыльной пеной, пальцами левой руки растягивают и придерживают ее и, держа лезвие под углом к коже в 20—30°, снимают волосы. Затем кожу обмывают теплой водой и протирают спиртом. Перед употреблением ножницы и бритвы дезинфицируют в 70° спирте или в 3% растворе карболовой кислоты.

После стрижки волосы больного собирают в специальную посуду с крышкой, а затем сжигают. Помогая больному раздеться, нужно осмотреть его одежду и белье. Нижнее белье, если оно чистое, складывают в мешок, а верхнее платье вешают на плечики и все эти вещи передают в узельную, где они и хранятся. Список вещей составляют в двух экземплярах — один из них остается с одеждой, а другой прикрепляется к истории болезни. При выписке больного его отсылают в узельную и получают вещи.

В инфекционных больницах одежда направляется сначала на дезинфекцию, а затем уже в узельную. Если у больного на теле и в белье обнаружены вши, то одежду его, предварительно обработав дустом, направляют в дезинсекционную камеру, а волосы не только на голове, но и на теле (на лобке, в подмышечных впадинах) сбривают и поверхность кожи обрабатывают дезинсекционными средствами.

Для уничтожения головных вшей рекомендуется применять 50% мыльно-сольвентную пасту или эмульсию: 20% раствор эмульсии втирают в волосистые части головы, повязывают голову на 15 минут платком и затем мают теплой водой с мылом или просят приобрести больного нужное средство в аптеке. Необходимо следить, чтобы эмульсия не попала в глаза. С той же целью в отделении можно применять сабадилловый уксус, для чего им три дня подряд смачивают волосы, а затем моют голову. После применения обоих средств требуется повторное частое мытье головы для окончательного удаления гнид и частое увлажнение волос теплым столовым уксусом, растворяющим хитин, которым гниды прикрепляются к волосам.

Для уничтожения лобковых вшей- применяют мытье горячей водой с мылом с последующим удалением площиц частым гребнем. Затем втирают сулемовый уксус (1 : 300) для окончательного уничтожения площиц и гнид и производят повторное мытье. Можно также использовать серую или белую ртутную мазь или присыпку ДДТ. Для тех же целей пользуются мылом ДДТ, но через 5—7 суток обработку повторяют, так как ДДТ не уничтожает гнид.

Перед мытьем нужно коротко остричь больному ногти на руках и ногах.

Гигиеническая ванна и душ

Гигиеническую ванну не разрешается принимать роженицам и больным с некоторыми кожными заболеваниями и открытыми ранами, а также при кровоточивости, тяжелых формах туберкулеза и выраженном общем истощении. Гигиеническая ванна противопоказана при заболеваниях, требующих полного покоя (инфаркт миокарда, острая сердечная и сосудистая недостаточность, нарушение мозгового кровообращения). Не назначают ванну и больным, нуждающимся в немедленном оперативном вмешательстве (кровоизлияние или прободение в брюшную полость), и больным в предсмертном периоде.

Посуда для хранения мочалок и щеток должна иметь соответствующую надпись: «Мочалки для ванн — грязные» или «Мочалки для ванн — чистые». После мытья ванны ее можно дополнительно продезинфицировать 3% раствором лизола, после чего раствор этот смыть.

Непосредственно перед приемом ванны ее наполняют водой, причем вначале наливают холодную воду, а затем горячую. Это делается для того, чтобы в помещении не скоплялись пары. Заполнять водой ванну следует не доверху, а только наполовину или на две трети ее объема, чтобы после погружения в нее больного вода не выплескивалась через край, а лишь покрывала его тело. Смешав воду, измеряют ее температуру специальным термометром, в деревянной оправе. Показания термометра определяют, не вынимая его из воды. Температура воды для гигиенической ванны может приближаться к температуре тела индифферентная температура (34—36°) или вода может быть теплой (37—39°). Длительность пребывания больного в ванне определяется его состоянием и в среднем составляет 15—30 минут.

Во время гигиенической ванны, даже при вполне удовлетворительном состоянии, не следует оставлять больного без наблюдения, так как у него внезапно может наступить обморок. Медицинская сестра следит за внешним видом больного и его пульсом, помогает ему при мытье головы и тела, уделяя особое внимание во время мытья тела местам скопления пота (подмышечные впадины, межпальцевые складки, область промежности и т. д.). Не следует забывать вымыть пупок, что имеет особое значение при подготовке больного к операции на брюшной полости. После того как больной вымоется, нужно помочь ему ополоснуться, выйти из ванны и обтереться согретым полотенцем или простыней. Затем больной надевает больничное белье, халат, чулки, обувь.

Если у больного наступило полуобморочное или обморочное состояние или он пожаловался на слабость, серд-цебиение или неприятные ощущения в области сердца, ванну следует прекратить, дать больному понюхать нашатырный спирт (с ватного шарика) и с помощью санитаров уложить в постель. Затем по назначению врача больному дают внутрь или вводят подкожно лекарство, возбуждающее деятельность сердечно-сосудистой системы.

Больного можно вымыть под душем, и этому способу санитарной обработки следует отдать предпочтение, так как душ больные обычно легче переносят, чем ванну и, кроме того, под душем тело все время обмывается чистой водой.

В санитарном санпропускнике всегда наготове должно быть достаточное количество комплектов белья, полотенец, верхней больничной одежды. Рекомендуется заготавливать специальные пакеты, содержащие комплект белья, полотенце и мочалку. Каждому больному для мытья выдают отдельный кусок мыла (50 г). После употребления бумажные мочалки выбрасывают, а рогожные кипятят, после чего ими опять можно пользоваться.

Обтирание. Больным, которым ванна или душ почему-либо противопоказаны, делают обтирание теплой водой, в которую добавлен одеколон, уксус или спирт. Под больного подкладывают клеенку и, обнажив верхнюю часть тела обтирают губкой, смоченной водой или слегка намыленной, лицо, шею, грудь, руки. После обтирания больного тотчас же насухо вытирают и прикрывают простыней, чтобы не допустить переохлаждения тела. Таким же образом обтирают живот, спину, бедра и т. д.

В истории болезни делают отметку о характере произведенной санитарной обработки.

Взвешивание больного, измерение роста и окружности грудной клетки

При поступлении больного в стационар его взвешивают и измеряют ему рост и окружность грудной клетки.

Весу больных в стационаре уделяют большое внимание, так как при тяжелых, истощающих заболеваниях увеличение в весе свидетельствует об улучшении в состоянии больного, а при общем ожирении снижение веса указывает на правильность назначенного лечения. Поэтому всех стационарных больных взвешивают еженедельно и при выписке. Особенно это важно при наличии у больного отеков: ежедневное взвешивание помогает проследить за динамикой уменьшения отеков.

Для точности сравнения больного нужно взвешивать всегда при определенных условиях: утром, натощак, после опорожнения кишечника и мочевого пузыря, в одном белье.

Предварительно необходимо проверить, отрегулированы ли весы (рис. 7). Если уровень коромысла совпадает с уровнем контрольного пункта, значит весы отрегулированы; если нет, нужно уравновесить весы при помощи дополнительных грузов, находящихся у противоположного конца коромысла. Для того чтобы весы не испортились от частых и чрезмерных колебаний, затвор держат все время опущенным, поднимая его только для регулирования весов и взвешивания — уже после того, как больной стал на площадку. Слабых больных можно сажать на предварительно взвешенный табурет, поставленный на площадку весов.

Подвижная площадка на которой стоит больной, передает вес его тела через систему рычагов подвижному

коромыслу. Коромысло состоит из двух соединенных планок с делениями и с передвигающимися грузами. На нижней планке коромысла нанесены деления в 1 кг, на верхней —в 100 г. Во время проверки весов грузы устанавливают на нулевом делении.

В тот момент, когда больной становится на площадку, затвор должен быть закрыт. Затем затвор открывают и передвигают грузы на планках коромысла влево до тех пор, пока оно не станет вровень с контрольным пунктом. После наступления равновесия затвор опускают и, складывая показатели верхней и нижней планок, получают вес больного.

Данные взвешивания записывают в историю болезни.

Рост человека измеряют при помощи ростомера (рис. 8), состоящего из планки с сантиметровой шкалой и свободно передвигающегося по ней планшета, установленного на площадке. Больной становится на площадку спиной к планке: пятки, ягодицы, межлопаточное пространство и затылок прикасаются к планке, а голове придают такое положение, чтобы ухо и глаз были на одном уровне. Планшет опускают на темя. Показатель шкалы, находящийся у нижнего края планшета, покажет рост в сантиметрах.

Для измерения окружности грудной клетки берут мягкую сантиметровую ленту и прикладывают ее к грудной клетке так, чтобы сзади она проходила под нижними углами лопаток, а спереди — на уровне IV ребра (у мужчин — под сосками). Измерение производят в состоянии спокойного дыхания. Можно задать больному вопрос и произвести измерение во время его ответа.

Транспортировка больных

Из приемного отделения больной поступает в палату. Палатная сестра встречает его, проверяет качество санитарной обработки, знакомится с больным и с историей его болезни, знакомит больного с режимом отделения, расположением столовой, санитарного узла и других помещений. Затем сестра докладывает о вновь поступившем палатному или дежурному врачу и показывает его историю болезни. В зависимости от состояния больного врач осматривает его тотчас же или во время обхода и может сделать дополнительные назначения, которые сестра обязана выполнить. Если из приемного отделения доставляют тяжелобольного, то предварительно об этом сообщают в отделение, в которое должен поступить больной и тогда его встречают и сестра и врач. В отделение больного направляют в сопровождении сестры или санитара пешком, на кресле-каталке или на носилках, в зависимости от распоряжения врача.

Приемное отделение должно иметь в достаточном количестве удобные каталки и носилки для транспортировки больных в отделения, а также комплекты верхней одежды для ходячих больных в соответствии с временем года и погодой. Средства передвижения обеспечиваются в достаточном количестве простынями и одеялами, которые нужно менять после каждого употребления.

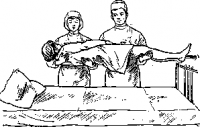

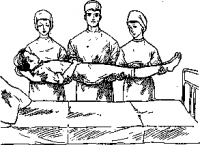

Слабых больных нужно уметь осторожна переносить с носилок на кровать или кушетку и обратно. Перенести больного может один санитар, держа его правой рукой под бедрами, а левой — обхватив грудь на уровне лопаток (рис. 9). Чаще переносят больных два медицинских работника. Один из них поддерживает правой рукой голову, шею и верхнюю часть груди больного, а левую руку подводит под нижнюю часть груди, второй подводит руки под поясницу и бедра (рис. 10). Если больной очень слаб или имеет большой вес, то перекладывать его приходится втроем, причем так, чтобы тяжесть его тела была распределена по возможности поровну на троих (рис. 11). Первый санитар держит голову, шею и верхнюю часть груди больного, второй подводит руки под поясницу и верхнюю часть бедер, а третий поддерживает бедра и голени. Во всех случаях, если больной в состоянии и нет противопоказаний, он может облегчить переноску, обнимая руками шею первого санитара.

Для удобства переноски носилки можно ставить по отношению к кровати под прямым углом, параллельно, последовательно или вплотную.

Перекладывание больного при вплотную приставленных к кровати носилках требует от него определенных усилий и поэтому не всегда может быть разрешено.

Нести носилки могут два или четыре человека. При этом нужно: 1) нести носилки головным концом вперед;

2) держать их горизонтально, а при подъеме на лестницу или спуске поднимать головной конец выше ножного;

3) несущим носилки соразмерять свои движения, чтобы носилки не раскачивались.

Статья на тему Устройство приемного отделения

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.