Слуховой и вестибулярный анализатор

Органы слуха связаны во всем животном мире с органами сохранения равновесия, которые участвуют в поддержании определенной позы тела. Утратившее ощущение равновесия животное, начав двигаться, тотчас же перевернулось бы на спину или на бок.

Рецепторные аппараты — слуховой и вестибулярный — расположены во внутреннем ухе. В филогенезе они имеют общее

происхождение. Оба рецепторных аппарата иннервируются волокнами VIII пары черепных нервов. Оба возбуждаются механическими колебаниями: вестибулярный аппарат воспринимает угловые ускорения, слуховой — воздушные колебания.

Орган слуха у человеческого зародыша развивается из слухового пузырька, сообщающегося «начале с наружной поверхностью тела. По мере развития эмбриона слуховой пузырек отшнуровывается от кожных покровов и образует три маленьких полукружных канала, расположенных в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Часть первичного слухового пузырька, которую связывают эти три полукружных канала, называют преддверием. Она состоит из двух мешочков — овального и круглого.

В нижнем отделе второго из этих тонких перепончатых мешочков образуется полый выступ, или язычок, который у заросшей вытягивается, а затем скручивается в виде улитки. Этот язычок образует воспринимающую часть органа «слуха — кортиев орган.

Орган слуха

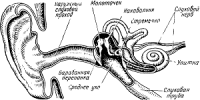

Слуховые рецепторы находятся в улитке внутреннего уха, которая расположена в пирамиде височной кости. Звуковые колебания передаются к ним через целую систему вспомогательных образований, обеспечивающих совершенное восприятие звуковых раздражений. Орган слуха человека состоит из трех частей — наружного, среднего и внутреннего уха (рис. 121).

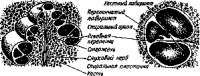

1— покровная пластинка; 2, 3 — наружные (3—4 ряда) и внутренние (1-й ряд) волос новые клетки; 4 — опорные клетки; 5—волокна улиткового нерва (в поперечном разрезе); 6 — наружные и внутренние столбы; 7 — улитковый нерв; 8 — основная пластинка

Наружное ухо состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода. Наружное ухо служит для улавливания звуков. Ушная раковина образована эластическим хрящом, снаружи покрытым кожей. Внизу ушная раковина дополнена кожной складкой — мочкой, которая заполнена жировой тканью. У животных ушная раковина подвижна, что дает возможность им улавливать направление звука. У человека ушные мышцы слабо развиты и ушная раковина почти неподвижна. Определение направления звука у человека связано с так называемым бинауральным слухом, т. е. со слышанием двумя ушами. Всякий звук, идущий сбоку, поступает в одно ухо раньше на несколько долей миллисекунды. Чем в другое (в зависимости от местоположения источника звука). Разница во времени прихода звуковых волн, воспринимаемых левым и правым ухом, дает возможность человеку определить направление звука. Если у человека одно ухо поражено и не функционирует, то он «определяет направление звука вращением головы.

Наружный слуховой проход у взрослого человека имеет длину 2,5 см, емкость 1 см3. Слуховой проход выстлан тонкой кожей с тонкими волосками и видоизмененными потовыми железами, вырабатывающими ушную серу. Ушная сера состоит из жировых клеток, содержащих пигмент. Волоски и ушная сера выполняют защитную роль.

На границе между наружным и средним ухом находится барабанная перепонка. Это тонкая соединительнотканная пластинка (ее толщина около,0,1 мм), которая снаружи покрыта эпителием, а изнутри слизистой оболочкой. Барабанная перепонка расположена наклонно и начинает колебаться, когда на нее падают со стороны наружного слухового прохода звуковые колебания. И так как она не имеет собственного периода колебаний, то она колеблется при всяком звуке соответственно его длине волны.

Среднее ухо представлено барабанной полостью, имеющей неправильную форму в виде маленького плоского барабана, на который туго натянута колеблющаяся перепонка, и слуховой трубой.

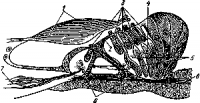

Внутри полости среднего уха расположены сочленяющиеся между собой слуховые косточки — молоточек, наковальня и стремечко. Внутреннее ухо отделено от среднего перепонкой овального окна.

Рукоятка молоточка вплетена в барабанную перепонку; другим концом молоточек соединен с наковальней, а последняя с помощью сустава подвижно соединена со стремечком. К стремечку прикреплена стременная мышца, удерживающая его у перепонки овального окна преддверия.

Система слуховых косточек обеспечивает увеличение давления звуковой волны при передаче с барабанной перепонки на перепонку овального окна примерно в 50 раз. Это очень важно, так как даже слабые звуковые волны, падающие на барабанную перепонку, в результате оказываются способными преодолеть сопротивление мембраны овального окна и передать колебания во внутреннее ухо, трансформируясь там в колебания жидкости — эндолимфы.

Барабанная полость соединена с носоглоткой при помощи слуховой (евстахиевой) трубы длиной 3,5 см и очень узкой (2 мм). Труба поддерживает одинаковое давление снаружи и изнутри на барабанную перепонку, что создает наиболее благоприятные условия для ее колебания. Отверстие трубы в глотке обычно находится в спавшемся состоянии и проход воздуха в барабанную полость происходит во время акта глотания и зевания, когда открывается просвет трубы и давление в глотке и барабанной полости выравнивается.

Внутреннее ухо расположено в каменистой части височной кости и представляет собой костный лабиринт, внутри которого находится перепончатый лабиринт из соединительной ткани. Перепончатый лабиринт как бы вставлен в костный лабиринт и в общем повторяет его форму. Между костным и перепончатым лабиринтами имеется жидкость — перилимфа, а внутри перепончатого лабиринта — эндолимфа.

В стенке, отделяющей среднее ухо от внутреннего, кроме овального окошка, имеется еще круглое окно, которое делает возможным колебание жидкости.

Костный лабиринт состоит из трех частей: в центре — преддверие, спереди от него находится улитка, а сзади — полукружные каналы. Костная улитка — спирально извивающийся канал, образующий два с половиной оборота вокруг стержня конической формы. Диаметр костного канала у основания улитки 0,04 мм, а на вершине 0,5 мм. От стержня отходит костная спиральная пластинка, которая делит полость канала на две части, или лестницы.

Внутри среднего канала улитки в улитковом ходе находится звуковоспринимающий аппарат — спиральный (кортиев) орган (рис. 122). Кортиев орган имеет базилярную (основную) пластинку, которая состоит примерно из 24 000 тонких фиброзных волоконец различной длины, очень упругих и слабо связанных друг с другом. На основной пластинке вдоль нее в 5 рядов располагаются опорные и волосковые чувствительные клетки, которые являются собственно слуховыми рецепторами.

Внутренние волосковые клетки располагаются в один ряд. Их по всей длине перепончатого канала 3500. Наружные волосковые клетки располагаются в 3—4 ряда. Всего наружных волосковых клеток 12000—20000. Каждая рецепторная клетка имеет удлиненную форму. На каждой волосковой клетке имеется 60—70 мельчайших волосков (длина 4—5 мкм). Волоски рецепторных клеток омываются эндолимфой и контактируют с покровной пластинкой. Над волосковыми клетками нависает покровная пластинка. Волосковые клетки охватываются нервными волокнами улитковой ветви слухового нерва. В продолговатом мозге располагается второй нейрон слухового пути; далее путь идет, большей частью перекрещиваясь, к задним буграм четверохолмия, а от них — в височную область коры, где располагается центральная часть слухового анализатора.

В коре больших полушарий имеется не один, а ряд слуховых центров, из которых одни приспособлены для восприятия более простых звуков — тонов и шумов (нижние височные извилины), а другие связаны со сложнейшими звуковыми ощущениями, возникающими, когда человек слушает речь, говорит сам или слушает музыку.

Механизм восприятия звука

Для слухового анализатора звук является адекватным раздражителем. Звуковые волны возникают как чередование сгущений и разрежений воздуха, которые распространяются во все стороны от источника звука. Все вибрации воздуха, воды или другой- упругой среды распадаются на периодические (тоны) и непериодические (шумы). Если их записать, то тоны имеют правильную, четкую, ритмическую форму, шумы — неправильную, сложную.

Тоны бывают высокие и низкие. Последним соответствует меньшее число колебаний в секунду. Основной характеристикой, каждого звукового тона является длина звуковой волны, которой соответствует определенное число колебаний в секунду.

Длину звуковой волны определяют расстоянием, которое проходит звук в секунду, деленным на число полных колебаний, которое совершает звучащее тело в секунду. Чем больше число колебаний, тем короче длина волны. У высоких звуков волна короткая, измеряемая в миллиметрах, у низких — длинная, измеряемая метрами.

Самый высокий звук, который мы в состоянии услышать, имеет 20000 колебаний в секунду (20 000 Гц), самый низкий — 12—24 Гц. У детей верхняя граница слуха достигает 22 000 Гц, у пожилых людей она ниже — около 15000 Гц.

У многих животных верхняя граница слуха выше, чем у человека. У собак, например, она доходит до 38 000 Гц, у кошек — 70 000 Гц, у летучих мышей — 100 000 Гц.

Для человека звуки в 50—100 тыс. колебаний в секунду неслышимы— это ультразвуки. С помощью физических приборов человек может вызывать и регистрировать ультразвуки.

Звуковые волны всегда являются продольными колебаниями среды. Распространяются они со скоростью 330 м/с. Сила звука зависит от размаха (амплитуды) колебаний воздушных частиц.

Звук характеризуется тембром, или окраской. Каждый источник звука, будь то струна скрипки, медная труба или деревянная пластинка, наряду с основным колебанием производит целый ряд других, дополнительных колебаний; Звуку каждого инструмента сопутствуют дополнительные колебания — обертоны. Обертон — звук, число колебаний которого в два, четыре, восемь и т. д. раз превосходит число колебаний основного тона. В зависимости от того, какой из обертонов сильнее выражен? звук инструмента получает свою особую «окраску», которую можно узнать среди массы других звуков. То же самое относится и к звукам человеческого голоса. Каждый человек имеет свой особый индивидуальный тембр, свои обертоны, свою окраску голосового звука, по которому его можно узнать, даже не видя его лица.

Порог слуха измеряется наименьшей силой звука, вызывающей слуховое ощущение. За нулевой уровень принимают силу звука в 1000 Гц в полной тишине. Энергия этого звука равна 10-16 Вт/см2, или 10-2 Дж/cм2/с.

Наибольшей возбудимостью обладает ухо в пределах от 1000 до 4000 Гц, имеющей значение для восприятия человеческого голоса. Ниже 1000 и выше 4000 Гц возбудимость уха сильно понижается.

Как же возникает ощущение звука? Наиболее принятой является резонансная теория слуха, предложенная Гельмгольцем в 1863 г.

Но прежде несколько слов о резонансе.

Предположим, что перед нами находится натянутая струна или камертон, способный совершать самостоятельные колебания и тем самым образовывать воздушные волны с определенной

длиной и определенным размахом (амплитудой). Если теперь начинает действовать другой камертон, то первый, до которого доходят волны от второго, приходит в движение, производит ряд вынужденных колебаний. Однако это происходит не всегда, а только в том случае, если оба камертона настроены на один и тот же тон. Это явление носит название резонанса.

Воздушные звуковые волны, попадая в наружный слуховой проход, вызывают колебания барабанной перепонки. Далее колебания барабанной перепонки передаются через среднее ухо. Система слуховых косточек, действуя как рычаг, усиливает звуковые колебания в 30—40 раз и передает их жидкости, находящейся между костным и перепончатым лабиринтами улитки. Звуковые колебания могут передаваться и через воздух, находящийся в среднем ухе.

Согласно резонансной теории колебания эндолимфы вызывают колебания основной пластинки, волокна которой имеют разную длину, настроены на разные тоны и представляют собой набор резонаторов, звучащих в унисон различным звуковым колебаниям. Наиболее короткие волны воспринимаются у основания улитки, а наиболее длинные — у верхушки.

При колебании соответствующих, резонирующих участков основной пластинки, колеблются и расположенные на ней чувствительные волосковые клетки. Мельчайшие волоски этих клеток прикасаются при колебании к покровной пластинке и деформируются, что вызывает возбуждение волосковых клеток и проведение центростремительных импульсов по волокнам улиткового нерва в центральную нервную систему.

Так как полной изоляции волокон основной мембраны нет, поэтому одновременно приходят в колебательное движение и соседние волокна, что соответствует обертонам.

Исследование электрических потенциалов волокон улиткового нерва обнаружило, что каждое из составляющих его волокон отвечает на звук определенной частоты. Это подтверждает, что анализ различения звука происходит уже в рецепторной части звукового анализатора.

Справедливость резонансной теории была подтверждена опытами по выработке условных рефлексов у собак на определенную частоту звука с последующим разрушением соответствующих участков кортиева органа.

Однако резонансная теория слуха не может объяснить многие явления в восприятии звука. Если принять, что основная мембрана представляет собой набор резонаторов, то как объяснить огромный диапазон частот, воспринимаемых ею,— от 16 до 20 000 Гц? Если принять положения резонансной теории, то упругость основной мембраны при восприятии такого диапазона частот в разных участках должна изменяться 10000 раз. Не укладываются в рамки этой теории и другие факты.

Для ответа на эти вопросы было предположено, что на определенную частоту резонируют не только определенные, но и соседние волокна, а также находящаяся в улитке лимфа.

Адаптация

При длительном действии сильных звуков возбудимость звукового анализатора понижается, а при длительном пребывании в тишине возбудимость возрастает. Это адаптация. Наибольшая адаптация наблюдается в зоне более высоких звуков.

Чрезмерный шум не только ведет к потере слуха, но и вызывает психические нарушения у людей. Реакция на шум может проявляться и в деятельности внутренних органов, но особенно в сердечно-сосудистой системе. Специальными опытами на животных доказана возможность появления «акустического шока» и «акустических судорог», иногда смертельных.

Когда под влиянием некоторых болезней уха человек становится глухим, современная медицина дает возможность вернуть больному хотя бы частично слух, используя для этого костную проводимость звука. Человек способен воспринимать звуковую вибрацию главным образом височной костью, в которой заключена улитка с кортиевым органом. Небольшой прибор — звукоусилитель воздушных волн — помещают в карман пациента, а чувствительный приемник вкладывают ему в ухо. В результате такой больной начинает воспринимать и различать усиленные прибором колебания.

Гигиена слуха

Нельзя очищать слуховой проход твердыми предметами. При наличии зуда следует промыть уши теплой водой с помощью ватного тампона в виде жгутика и очистить кончиком полотенца.

В сырую холодную и ветреную погоду надо оберегать уши ребенка от охлаждения.

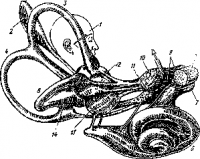

Рис. 123. Схема расположения вестибулярного и улиткового аппаратов:

1 — направление взгляда наблюдателя; 2 — эндолимфатический мешочек; 3, 4, 5 — передний, задний и боковой полукружные каналы; 6 —улитка; 7 — улитковый нерв; 8 — лицевой нерв; 9 — вестибулярный узел; 10 — верхний вестибулярный узел; 11— нижний вестибулярный узел; 12 — овальный мешочек; 13 — круглый мешочек; 14 — ампулы полукружных каналов.

Для слуха детей являются вредными чрезмерно сильные звуки.

У детей надо развивать слух слушанием музыки, обучением игре на музыкальных инструментах, пением. Во время прогулок надо приучать детей слушать шум леса, пение птиц, шорох листьев, плеск моря.

Вестибулярный аппарат

Вестибулярный аппарат помещается во внутреннем ухе и состоит из полукружных каналов, располагающихся в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, и двух мешочков — овального и круглого, расположенных ближе к улитке (рис. 123). В мешочках находится отолитовый аппарат. На внутренней поверхности мешочков имеются эпителиальные волосковые клетки. Волоски расположены в студенистой массе, которая содержит многочисленные известковые кристаллы — отолиты. Изменение положения головы или скорости прямолинейного движения меняет натяжение волосков и тем самым раздражает рецепторы.

Один конец каждого полукружного канала расширяется, образуя ампулу. В ампулах полукружных каналов находится по костному гребешку серповидной формы. К нему непосредственно прилегают перепончатый лабиринт и скопление двух родов клеток: поддерживающих, или опорных, и чувствительных, волосковых, имеющих на верхнем конце 10—15 длинных волосков, склеенных желатинообразным веществом в кисточку или заслонку. Полукружные каналы заполнены эндолимфой.

Волосковые клетки гребешков полукружных каналов и отолитового аппарата связаны с волокнами биполярных нейронов, находящихся в вестибулярном узле. Аксоны этих нейронов образуют вестибулярный нерв, который, сливаясь с улитковым нервом, образует слуховой нерв. Корковый конец анализатора располагается в височных долях больших полушарий.

Раздражителями отолитового аппарата являются ускоряющееся или замедляющееся движение тела, тряска, качка и наклон тела или головы в сторону, вызывающие изменения давления отолитовой мембраны на волоски рецепторных клеток. Раздражителем рецепторов полукружных каналов является ускоренное или замедленное вращательное движение в какой-либо плоскости. Рецепторы полукружных каналов раздражаются под влиянием движения эндолимфы.

Импульсы, идущие от отолитового аппарата и полукружных каналов, делают возможным анализ положения головы в пространстве и изменений скорости и направления движений. При перемещении головы и туловища возникают тонические рефлексы, восстанавливающие положение тела в пространстве.

Тонкое ощущение положения тела в пространстве, различение вращательных движений необходимо летчикам. Человек с поврежденными полукружными каналами не может уверенно стоять и ходить. Если попросить больного, страдающего расстройством органов равновесия, закрыть глаза и коснуться кончика своего носа, он может промахнуться.

При отборе кандидатов в летные школы испытуемых сажают в особое кресло и быстро его вращают. У людей с повышенной возбудимостью лабиринтов после такого вращения наблюдается длительное (до 1,5 мин) движение глаз, направленное в противоположную вращению сторону (нистагм).

Раздражение вестибулярного аппарата сопровождается различными вегетативными рефлексами: учащением и замедлением сердцебиений, дыхания, усилением перистальтики, рвотой, усиленным потоотделением.

При повышенной возбудимости вестибулярного аппаратам условиях морской качки наступают признаки морской болезни, которые характеризуются вышеперечисленными вегетативными рефлексами. Аналогичные изменения наблюдаются при полетах, поездках в поезде и автомобиле.

Постепенной тренировкой на,вращающемся кресле или раскачивании на специальных качелях можно повысить выносливость вестибулярного аппарата к раздражениям.

Статья на тему Слуховой и вестибулярный анализатор

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.