Анализаторы человека

Понятие об анализаторах. Органы чувств служат источником информации о состоянии окружающего нас мира. Это сложные и чрезвычайно совершенные образования, воспринимающие раздражения из внешней и внутренней среды. В результате их раздражения в больших полушариях головного мозга возникают ощущения, восприятия, представления — психические процессы. Только через ощущения человек получает сведения о формах вещества, ориентируется в окружающей среде.

Для возникновения ощущений необходимо, чтобы возбуждение, возникшее в органах чувств, по центростремительным путям достигло коры больших полушарий, где осуществляются высшие формы анализа. Сложные нервные аппараты, воспринимающие и анализирующие раздражения, поступающие из внешней и внутренней среды организма, И. П. Павлов назвал анализаторами.

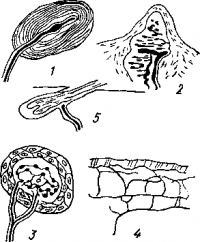

Рис. 116. Различные виды рецепторов в коже:

1 — рецептор, реагирующий на давление; 2 — на прикосновение; 3 — на холод; 4 —на боль; 5 — нервное окончание вокруг волосяной луковицы.

Рецепторы являются периферическим звеном анализатора. Центростремительные нейроны и проводящие пути от рецептора до коры больших полушарий составляют проводниковый отдел анализатора.

Участки коры больших полушарий мозга, воспринимающие информацию от соответствующих рецепторных образований, составляют центральную часть анализатора. Все части анализатора действуют как единое целое. Нарушение деятельности одной из частей вызывает нарушение функций всего анализатора.

Анализ воспринимаемых раздражений начинается уже в рецепторной части анализатора. Здесь идет простейший анализ и раздражение трансформируется в процесс возбуждения. Более совершенный анализ происходит в подкорковых образованиях, результатом чего является выполнение сложных врожденных актов (вставание, настораживание, поворот головы к источнику света, звука, поддержание положения тела в пространстве и др.).

Высший, наиболее тонкий анализ осуществляется клетками коры больших полушарий головного мозга.

Большие полушария являются высшим органом анализа и синтеза для раздражителей не только внешних, но и внутренних. Однако большинство импульсов от рецепторов внутренних органов, достигая коры больших полушарий, не вызывают психических явлений в ней. Такие импульсы называют субсенсорными; они ниже порога ощущений и потому не вызывают ощущений, В результате поступления импульсов от рецепторов внутренних органов происходит саморегуляция дыхания, кровяного давления, деятельности сердца и т. д.

Здоровый человек обычно не чувствует своих внутренних органов. Их сигналы в кору больших полушарий изменяют ее функциональное состояние, но осознаваемых ощущений не вызывают (И. М. Сеченов это назвал «темным» чувством). Лишь при заболеваниях внутренних органов или при существенных изменениях их состояния (голод, жажда и т. п.) возникают осознаваемые ощущения.

Свойства рецепторов

Рецепторы различны по строению, местоположению и функциям. Некоторые рецепторы имеют вид сравнительно просто устроенных нервных окончаний (рис. 116), либо они являются отдельными элементами сложно устроенных органов чувств, как, например, сетчатка глаза.

По месту расположения рецепторы делят на экстерорецепторы, проприорецепторы и интерорецепторы. Экстерорецепторы воспринимают раздражения от внешней среды. К ним относятся воспринимающие клетки сетчатки глаза, уха, рецепторы кожи, органов обоняния, вкуса. Интерорецепторы расположены в тканях различных внутренних органов (сердца, печени, почек, кровеносных сосудов и др.) и воспринимают изменения внутренней среды организма и состояние внутренних органов. Проприорецепторы находятся в мышцах, суставах и сухожилиях и воспринимают сокращение и растяжение мускулатуры, т. е. сигнализируют о положении и движениях тела. Сигналы, поступающие с мышц, очень важны в координации движений. Прекращение поступления этих сигналов в центральную нервную систему резко нарушает движения, походку человека.

За счет мышечного чувства мы безошибочно можем сказать, в каком положении находится наше тело, его части, даже если мы закроем глаза.

Рецепторы отличаются очень высокой возбудимостью но отношению к адекватным раздражениям. О возбудимости рецепторов судят по величине порога раздражен. Порог раздражения — наименьшая сила раздражителя, при которой возникает возбуждение.

Для того чтобы возникло ощущение света, достаточно подействовать на глаз всего 6—8 световыми квантами. Чтобы понять, насколько это малая величина, сошлемся на такой пример. Если 1 см3 воды будет каждую секунду поглотать количество энергии, которое способно вызвать световое ощущение, то нагревание этого объема воды на 1 потребует время, равное десяткам миллионов лет.

Или другой пример. Темной ночью при абсолютной прозрачности воздуха свет обыкновенной свечи глаз может видеть с расстояния 25—27 км.

Человек может ощущать запах даже тогда, когда никакими физическими или химическими способами невозможно установить в воздухе присутствие пахучих веществ.

Каждый рецептор приспособлен к своему качественно определенному виду раздражения. Для таких специфических раздражителей пороги раздражения чрезвычайно низки.

Глаз воспринимает только световые волны, но не воспринимает звука или запаха. Вкусовые рецепторы раздражаются определенными химическими веществами и не реагируют на звук или свет. Эта особенность рецепторов является результатом длительного процесса эволюции.

Специфические для данного рецептора раздражители, к которым он специально приспособлен в процессе фило- и онтогенеза, называют адекватными.

При действии адекватных раздражителей возникают ощущения, характерные для определенного органа чувств.

Кроме адекватных, существуют также неспецифические, неадекватные раздражители, которые вызывают только примитивные ощущения, свойственные данному анализатору. Например, при механическом раздражении глаза (удар) возникает яркая вспышка света («искры посыпались из глаз»), но ни образа предмета, ни восприятия цветов при этом не происходит. При ударе по уху возникает звон в ушах. По отношению к неадекватным раздражителям резко снижена чувствительность рецепторов. Неадекватные раздражители не дают того богатства ощущений, которые присущи адекватным воздействиям. Понятно, что неадекватные раздражения не позволяют воспринимать качественное своеобразие предметов и явлений внешнего мира. Качественный характер ощущения зависит от характера раздражителя, действующего на органы чувств.

Рецепторы способны приспосабливаться, «привыкать» к силе раздражителя. Это свойство называют адаптацией. При адаптации происходит снижение или повышение чувствительности рецепторов. Побрызгав одежду духами, мы ясно чувствуем их запах. Но проходит некоторое время, и мы перестаем чувствовать запах духов, хотя посторонние люди этот запах ощущают. Надев первый раз новое платье, мы его чувствуем. Но вскоре мы перестаем ощущать одежду. В силу адаптации тактильных рецепторов кожи мы быстро перестаем ощущать надетые на руку часы, очки, шляпу и т. д. Кому из нас не приходилось выходить из освещенной комнаты в темную ночь, когда, как говорят, «хоть глаз выколи». Но проходит несколько минут, и мы уже видим дорогу, окружающие предметы. Выйдя из темного помещения, человек «слепнет» от яркого света. Через некоторое время глаз адаптируется к действию света и зрение восстанавливается.

Скорость адаптации различна для разных рецепторов, она наибольшая для рецепторов, воспринимающих прикосновения к коже, и наименьшая для рецепторов мышц. Малая скорость адаптации мышечных рецепторов позволяет нам совершать четкие и координированные движения, что особенно важно для гимнастов и акробатов. Медленнее всего адаптируются рецепторы кровеносных сосудов и легких, что обеспечивает постоянную рефлекторную саморегуляцию кровяного давления и дыхания.

Адаптация отличается от утомления тем, что она быстро возникает после начала раздражения и сразу же проходит после его окончания.

Физиологический механизм адаптации весьма сложен. Обусловлена адаптация прежде всего изменениями в корковых отделах анализаторов, а также процессами, совершающимися и в самих рецепторах. Если в условиях опыта регистрировать импульсы с нервов, проводящих возбуждение от рецепторов, можно обнаружить постоянное снижение частоты импульсов до их полного исчезновения, несмотря на непрерывное действие раздражителя (рис. 117). Это означает, что в мозг прекращается подача сигналов с рецепторов. Возможно, вследствие этого и происходит адаптация.

Взаимодействие анализаторов

В 1904 г. академик П. П. Лазарев на заседании Научного общества впервые демонстрировал явление усиления звука светом. Перед аудиторией в зале помещался экран, периодически освещавшийся и затемнявшийся.

Во время освещения достаточно сильно звучавший камертон слышался более громко, чем во время затемнения экрана. В опытах С. В. Кравкова функция зрительного аппарата существенно менялась под действием звукового

Рис. 117. Уменьшение частоты волн возбуждения в зрительном рецепторе по мере развития адаптации

раздражения. Способность различать темные объекты на светлом фоне улучшалась, а светлые на темном снижалась.

Музыкантами отмечен факт усиления громкости звуков при освещении, поэтому для лучшего восприятия музыки в концертных залах обычно не гасят свет.

Все это — примеры взаимодействия анализаторов. Благодаря совместной деятельности анализаторов расширяется восприятие внешнего мира, углубляется его познание. Величину и форму предметов внешнего мира, их положение в пространстве и взаимное расположение мы познаем с помощью зрения и мышечного чувства.

Взаимодействие анализаторов проявляется в соощущениях. Вам, вероятно, известно ощущение холода, «бегающих по коже мурашек» от скрежета ножом по стеклу. Здесь на человека действует звуковой раздражитель — скрежет; он его слышит, но одновременно возникает ощущение холода — оно является со-ощущением.

У некоторых музыкантов музыкальные звуки вызывают различные окрашенные, цветовые ощущения. Это дает им возможность обозначить различным цветом характер тех или иных звуков. Выдающиеся русские композиторы Скрябин, Римский-Корсаков могли обозначать цветом определенные звуки, причем одни и те же звуки у разных людей окрашиваются в свой цвет. Тон «ля» кажется одному темно-желтым, другому — светло-зеленым; тон «соль» одному кажется лимонно-желтым, другому — белым и т. д.

Встречаются люди, у которых при действии световых раздражителей возникают слуховые ощущения.

Взаимодействие анализаторов обусловлено переходом возбуждения с центростремительных путей одного анализатора на другой. Так, в области четверохолмия возможна иррадиация возбуждения со зрительных путей на слуховые и наоборот.

Взаимосвязь анализаторов очень важна в тех случаях, когда человек в силу различных причин лишается того или иного вида чувствительности (слепота, глухота и т. п.). У слепых отсутствие зрения компенсируется обострением осязания и слуха. Точечная азбука благодаря осязаемой выпуклости точек дает возможность слепым овладевать письменной речью. Восприятие и представление у людей, лишенных слуха и зрения, возможны на основе развитого чувства осязания, вкуса и обоняния. Пользуясь обонянием, слепоглухонемые способны сосчитать количество людей, находящихся в комнате.

Статья на тему Анализаторы человека

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.