Каустобиолиты это породы, как твердые, так и жидкие (нефть), состоят из органических (углеродистых) соединений и образуются из растительных или животных остатков, погребенных в земных толщах.

Совершенно особо как по своему составу, так и по огромному практическому значению стоит ряд осадочных пород, объединяемых в группу каустобиолитов или горючих горных пород.

Примером каустобиолитов может служить нефть и торф.

Что такое каустобиолиты

К каустобиолитам относятся ископаемые угли, нефть и продукты ее изменения — асфальт и озокерит, а также торф.

В мировой добыче полезных ископаемых каустобиолиты (ископаемые угли и нефть) составляют 74% по массе.

Учитывая огромное значение ископаемых углей и нефти, как важнейших видов промышленного топлива и сырья для ряда ценных продуктов, мы даем более подробное их описание.

Нефть

Жидкая порода, маслянистая, с характерным запахом и флюоресценцией. Уд. вес 0,76—1.

По химическому составу нефть представляет смесь жидких и газообразных углеводородов, из которых наибольшее значение имеют:

1) Насыщенные углеводороды парафинового ряда,

2) Углеводороды ряда нафтенов.

Реже в состав нефти входят бензольные (ароматические) углеводороды.

В зависимости от преобладания в составе нефти той или иной группы углеводородов, различают нефти:

1) Парафиновую (Грозненский и Челекенский районы, многие нефти США),

2) Нафтеновую (Бакинский район).

Кроме того, в СНГ встречаются нефти, богатые ароматическими соединениями (некоторые кубанские нефти, уральская нефть).

Свойства и состав нефти

По элементарному составу нефть в большинстве случаев содержит С около 85—86% и Н около 12%.

Иногда имеется небольшой процент серы, которая придает нефти особый, крайне неприятный запах (нефть Чусовских городков на Урале и Ишимбаевского месторождения в Башкирии).

Цвет нефти зависит от ее состава. Чаще всего она имеет темнокоричневую и красновато-коричневую окраску, в редких случаях желтую и еще реже белую (бесцветная нефть) Светлые сорта нефти — легкие, темные — тяжелые.

В одном и том же нефтяном районе в более высоких горизонтах скопляются вещества с более высокой температурой кипения, чем в нижних частях месторождения.

Такого рода разновидности нефти окрашены в более темный цвет и менее подвижны. С глубиною они становятся более текучими, окраска их делается светлее и в них преобладают углеводороды с более низкой температурой кипения.

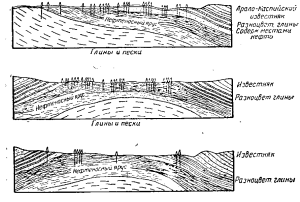

Нефть часто пропитывает пористые породы — пески, известняки, песчаники (рис.) циркулирует, подобно воде, по трещинам пород, вырываясь на поверхность под давлением сопровождающих ее горючих газов и давая нефтяные фонтаны.

Большинство крупных месторождений нефти является вторичными, обычно в пористых породах, — песках, песчаниках, реже известняках и доломитах, куда нефть проникает по трещинам из глубин земли.

Происхождение нефти

Происхождение нефти было предметом большого количества гипотез; в настоящее время можно считать твердо установленным органическое происхождение нефти.

Нефть образовалась при разложении остатков вымерших животных или растений прошлых геологических периодов в глубинах земли при высоком давлении и температуре.

Главным основанием этой гипотезы, так называемой «дистиляционной», являются опыты, показавшие, что при перегонке животного жира при температуре около 400° под давлением 20—25 атм получается маслянистая жидкость, приближающаяся по составу к нефти.

Наибольшим признанием пользуется теория смешанного растительно-животного происхождения нефти или сапропелевая теория, разработанная русскими учеными.

По этой теории исходным материалом для образования нефти явился сапропель, образовавшийся из остатков водорослей и планктона на дне водоемов в прежние геологические периоды.

В связи с последующими геологическими процессами сапропелевые образования подвергались воздействию повышенной температуры и давления.

Последнее заставило нефть перемещаться (мигрировать) из материнских сапропелевых пород в вышележащие пористые породы, которые оказались благоприятными для образования в них скоплений нефти.

Эти нефтеносные породы (пористые известняки, мергели, пески и песчаники) и являются месторождениями нефти, эксплуатируемыми в настоящее время.

По одной из теорий (А. Д. Архангельский) нефть образовалась при разложении органических веществ в бескислородной среде серобактериями при процессах диагенеза.

Месторождения

Месторождения нефти известны во всех частях света.

Наиболее мощные из них находятся в СНГ, далее в США (в особенности в Тексасе, Оклахоме и Калифорнии), в Южной Америке (Венецуэла и Колумбия), в Мексике и в Азии — месторождения Ирана и Месопотамии.

В СНГ крупнейшее месторождение нефти мирового значения находится в Баку и его ближайших окрестностях, далее близ г. Грозного и в районе Майкопа на Северном Кавказе, также в Приуралье, Западном Казахстане, Средней Азии и др.

Извлечение и применение нефти

Нефть извлекается из глубины земли посредством бурения, причем в скважины опускают обсадные трубы.

По которым нефть или поднимается сама под давлением сопровождающих ее горючих газов (нефтяные фонтаны), или извлекается посредством глубоких насосов, компрессоров или желонок.

Добытая из скважин нефть освобождается от газов, которые частью идут для получения бензина, частью для технических нужд промыслов и прилегающих районов (согревание котлов, отопление жилых помещений), и поступает на нефтеперегонные заводы.

На этих заводах нефть подвергается дробной перегонке путем нагревания в ряде закрытых котлов с постепенно повышающейся температурой нагрева.

При температурах 0—150° отгоняются различные сорта бензина, 150—270° — керосин, 270—300° — соляровые масла и, наконец, при температурах выше 300° — различные сорта смазочных масел.

Остаток от извлечения нефти бензина и керосина носит название мазута и частью используется как жидкое высококалорийное топливо, частью подвергается дальнейшей перегонке с перегретым паром для получения соляровых и смазочных масел.

Из нефтей, богатых парафином (например, многие грозненские сорта нефти), последний извлекается и идет для приготовления парафиновых свечей, пропитывания бумаги, спичек и т. д.

Мазут за последнее время перерабатывают на бензин путем применения так называемого крекинг-процесса.

Состоящего в том, что нефть, мазут или соляровые масла подвергают перегонке в особых аппаратах при температуре 410—470° и давлении 12—50 ат.

При этом нефтепродукты подвергаются частично термическому распаду с образованием ряда газообразных и жидких продуктов, в частности бензина.

А конечный остаток перегонного куба представляет твердую блестящую массу, называемую нефтяным коксом.

Это — чрезвычайно ценный продукт, совершенно не содержащий золы и употребляемый для изготовления электродов для электрометаллургии.

Состав нефти различных месторождений очень неодинаков. Так, бакинская нефть при дробной перегонке дает в среднем (%):

Бензина и газолина…….. … 4

Керосина……………… 33

Соляровых и смазочных масел……… 39

Гудрона……………. 14

Торф

Торф представляет более или менее уплотненную слежавшуюся массу желто-бурого, бурого до черного цвета, состоящую из смеси не вполне перегнивших растительных остатков.

Разложение которых происходило в присутствии воды и при недостаточном притоке воздуха при участии различных микроорганизмов.

Торф образуется в болотах, главным образом торфяных, или в торфяниках.

По составу растений, дающих материал для торфа, различают:

1) Сфагновый торф, образующийся из сфагнума или торфяного мха;

2) Осоковый торф (из осоки);

3) Тростниковый торф (из тростника) и др.

В верхних горизонтах торфяной залежи видны обычно остатки неразложившихся частей растений.

По мере перехода к более глубоким зонам, торф становится все более однородным и не содержит ясно различимых растительных остатков.

Мощность торфяных залежей весьма различна и достигает 6—7 м, причем более богаты углеродом слои пограничных горизонтов вследствие большей степени разложения торфа.

С химической точки зрения торф представляет продукт неполного разложения (гумификации) и обогащения углеродом органического вещества болотных растений.

Дальнейшие стадии гумификации дают более богатые углеродом продукты.

Органическое вещество торфа содержит углерод, кислород, водород и азот. Кроме того, в торфе всегда содержится большее или меньшее количество минеральных примесей, дающих при сжигании торфа золу.

Количество углерода в сухом торфе колеблется от 28 до 35%, кислорода — 30—38 %, водорода — 5,5%.

Зольность торфа из месторождений СНГ изменяется от 2,5% до 22% в зависимости от ботанического состава и наличия минеральных примесей — водных окислов железа, мергеля, песчаных и глинистых прослоек — и увеличивается с глубиною.

В лучших сортах торфа зольность колеблется в пределах 3,5—7%.

Теплотворная способность торфа зависит от содержания золы и влаги, ботанического состава, степени разложения, содержания битумов и смолистых веществ и колеблется в пределах 3200— 6200 калорий.

Для торфа из месторождений СНГ средняя теплотворная способность 4000—5400 калорий.

Добыча торфа

Добыча торфа в СНГ и других странах умеренного климата производится только летом — с первой половины мая до начала августа.

После предварительной осушки той части торфяного болота, которая будет эксплуатироваться в течение сезона.

Добыча торфа производится:

1) Машинно-формовочным способом с помощью элеваторов особого типа,

2) Фрезерным способом и, в особенности,

3) Гидравлическим способом, предложенным русскими инженерами Р. Э. Классоном и В. Д. Кирпичниковым.

С применением гидравлического способа значительно увеличилось применение торфа, в особенности для электрификации.

По гидравлическому способу торф размывается сильной струей воды под давлением 13—18 ат, после чего полученная текучая масса перекачивается насосами на поля сушки.

Тщательно осушенную и выравненную поверхность болота — и через 7— 10 дней, когда торфяная масса подсохнет, разрубается на куски, переворачивается и высушивается окончательно.

Применение торфа

Торф в наибольшем количестве применяется как местное, сравнительно дешевое топливо для нужд промышленности, в особенности для электроцентралей (Шатурская ГРЭС, Электропередача и пр.).

Кроме того, торф применяется, как изоляционный материал в строительной промышленности, как удобрение в земледелии и т. д.

При нагревании без доступа воздуха торф дает до 28—33% торфяного кокса, 20—30% генераторного газа и 4—6% смолистых веществ.

По запасам торфа СНГ занимает первое место в мире и обладает 80% всех мировых запасов.

Наиболее богаты торфом Северный край, Ленинградская обл., Подмосковный район, Урал, Сибирь и Дальневосточный край.

Громадные пространства торфяных залежей, разбросанных более или менее равномерно по северной и средней части территории СНГ.

При дальнейшем развитии техники использования торфяной массы должны играть в этих районах исключительную роль в электрификации и индустриализации страны.

Статья на тему каустобиолит

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.