Семейство плагиоклазов это минералы, сложные неорганические вещества которые входят в группу минералов альбит — анортит.

Они входят в группу каркасных алюмосиликатов (полевых шпатов)

Примером плагиоклазов может служить лабрадор, нефелин (элеолит), лейцит и другие.

Что такое минералы семейства плагиоклазов

Плагиоклазы

По своему химическому составу плагиоклазы представляю собой типичный ряд изоморфных смесей.

Крайними (чистыми) членами этого ряда являются анортит Ca[Al2Si2O8], сокращенно An и альбит Na[AlSi3O8], сокращенно Аb.

Почти полная тождественность их структуры и легкая возможность изоморфного замещения Са+2на Na+ при одновременном замещении Аl+3 на Si+4 приводит к непрерывному ряду изоморфных смесей.

Обычно состав плагиоклаза обозначают по Е. С. Федорову номером, соответствующим процентному содержанию анортитовой составляющей. Так, плагиоклаз состава 60% An и 40% Аb будет обозначаться, как № 60.

Химический состав такого плагиоклаза выразится формулой:

2Na[AlSi3O8]3CaAl2Si2O8.

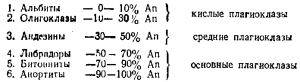

При изучении состава магматических и метаморфических пород, и которых плагиоклазы играют особенно важную роль, принято различать их по процентному содержанию анортита и делить на 6 групп:

Все плагиоклазы кристаллизуются в триклинной сингонии и особенно часто встречаются в виде сплошных мелкокристаллических агрегатов.

Цвет плагиоклазов белый, зеленоватый, серый до почти черного. Характерны двойники по разнообразным законам.

Особенно часто встречаются многократные (полисинтетические) двойники по «альбитовому» закону (рис.).

Диагностика, как определить. Плагиоклазы отличаются от ортоклаза по окраске, двойниковой штриховке на плоскостях спайности (001) и косому углу между ними.

Макроскопически отдельные разновидности плагиоклазов почти не различаются друг от друга (за исключением Лабрадора).

Альбит

Химический состав альбита — Na[AlSi3О8]. Тв. 6—6,5. Уд. в. 2,62.

Цвет белый, буровато-желтый. Кристаллы мелкие, собраны в друзы пластинчатой формы.

Диагностика, как определить. От ортоклаза альбит отличается двойниковой штриховкой на пинакоидальных гранях (001) общим видом кристаллов и характерным белым цветом.

Часто встречаются в трещинах горных пород вместе с кварцем, что весьма характерно для случаев его гидротермального происхождения.

Хорошие образцы попадаются в пегматитовых жилах на Урале (Мурзинка), в Ильменских горах (Южный Урал) и в Забайкалье.

Анортит

Химический состав анортита — Ca[Al2Si2О8]. Тв. 6—6,5. Уд. в. 2,73-2,78.

Встречается (редко) в кристаллах, чаше в зернах и зернистых агрегатах белого, реже голубоватого, желтоватого или розоватого цвета со стеклянным блеском.

В чистом виде анортит встречается редко.

Диагностика. Макроскопически анортит весьма сходен с альбитом (см. выше) и отличается только в шлифах под микроскопом.

Лабрадор

Типичный и широко распространенный плагиоклаз. Тв. 5—6. Уд. в. 2,73. Серого цвета различных оттенков, от почти бесцветного до темносерого и зеленовато-черного.

Лабрадор обнаруживает по некоторым направлениям красивую переливчатую окраску в характерных тонах, преимущественно синих и зеленых.

Причины возникновения ее не совсем ясны; возможно она связана с интерференцией в тонких пластинках или с закономерно расположенными включениями.

Некоторые массивные горные породы почти целиком состоят из Лабрадора. Таковы лабрадорит ы на Волыни и в Киевской области.

Диагностика, как определить. Характерной особенностью Лабрадора является переливчатая окраска на гранях кристаллов.

Применение. Разновидности Лабрадора с красивой игрой цветов употребляются для отделки зданий и для камнерезных работ.

Лучшие образцы такого Лабрадора в СНГ добываются близ Житомира, Турчинки и в Радомысльскем районе Киевской области.

Плагиоклазы, подобно калиевым полевым шпатам, легко разлагаются при вторичных процессах, превращаясь в минералы группы эпидота и серицит.

При полном разложении они дают кальцит и каолин. Растворимые соли натрия выносятся водами в море и мало задерживаются почвой .и растениями, в отличие от солей калия.

В некоторых магматических породах, бедных кремнекислотой (45—55%) и богатых в то же время щелочами (10—17%),встречаются алюмосиликаты, как бы заменяющие полевые шпаты в этих породах.

Их объединяют в семейства фельдшпатоидов и из них наиболее важным является;

Нефелин (элеолит)

Химический состав нефелина — Na[AlSiO4] Иногда содержит примесь калия и избыток Si. Тв. 5,5. Уд. в. 2,55—2,65. Сингония гексагональная.

Цвет желтовато-серый, зеленоватый, коричнево-красный. Блеск типично жирный, масляный, откуда и название минерала. Излом неровный. Редко встречается в кристаллах; обычно в виде сплошных масс или включений.

Диагностика, как определить. Для нефелина в сплошных массах характерны: окраска и жирный блеск (в свежих расколах).

Не смешивать с кварцем, с которым нефелин совместно не встречается и от которого отличается по твердости и блеску.

Породообразующий минерал глубинных изверженных щелочных пород.

Нефелин встречается в СНГ на Южном Урале в Ильменских и Вишневых горах и на Кольском полуострове, где он добывается, как побочный продукт, при обогащении нефелино-апатитовой породы.

Применение. Нефелин применяется в стекольной и керамической промышленности, а также для получения соды и коллоидного кремнезема (силикогеля). Возможно использование нефелина, как алюминиевой руды.

Нефелин легко разлагается при вторичных процессах («выветривается») и переходит а конечном счете в минералы каолиновой группы.

Гидроокнелы алюминия и растворимые соли натрия, концентрирующиеся в морской воде.

Лейцит

Химический состав лейцита —K[AlSi2O6], с небольшой примесью Na. Тв. 5,5—6,0. Уд. в. 2,5. Цвет белый, серый, желтоватый, красноватый.

Блеск стеклянный, иногда жирный. Часто в хорошо образованных кристаллах тетрагонтриоктаэдрах, напоминающих гранат.

Породообразующий минерал излившихся пород. Количество лейцита в этих породах бывает иногда очень высоко (лейцититы, лейцитовые базальты и др.).

Диагностика, Характерны кристаллы, отличающиеся от граната меньшей твердостью.

Применение. В молотом виде — как калийное удобрение. При значительных скоплениях может служить рудой на алюминий семейство цеолитов.

Кроме описанных выше каркасовых алюмосиликатов, весьма большим распространением пользуются семейства водных светлоокрашенных, чаще белых минералов, получивших название цеолитов.

Свойства и состав. По химическому составу они представляют в огромном большинстве случаев алюмосиликаты натрия и кальция

Весьма существенным и характерным является содержание значительного количества Н2О. Эта вода легко выделяется при нагревании минерала без разрушения его кристаллической решетки.

Помещенный во влажную атмосферу или в воду обезвоженный кристалл цеолита способен вновь присоединять удаленную из него воду.

Такое свойство цеолита связано с их «рыхлым» строением. Их кристаллическая решетка содержит крупные полости и ходы, по которым молекулы воды легко выходят из кристалла и также легко проникают в него вновь.

Металлические ионы также могут легко заменяться другими из окружающих растворов, на чем основано применение цеолитов на практике.

Пропуская «жесткую», т. е. богатую ионами Са, воду, можно сделать ее мягкой путем поглощения ионов Са цеолитами и выделения из них ионов Na раствор.

Примером минералогического семейства цеолитов может служить натролит.

Натролит

Химический состав натролита — Na2[Al2Si3O10] · 2Н2О. Тв. 5— 5,5. Уд. в. 2,17. Сингония ромбическая. Цвет сероватый, желтоватый, чаще бесцветный. Спайность совершенная по призме.

Кристаллы тонко-призматические (рис. 2), часто слагают радиально лучистые корочки и прожилки. Нередки друзы, выполняющие пустоты вулканических пород.

Как и все другие цеолиты, натролит образуется из не очень высокотемпературных растворов.

Его генезис приурочен к эффузивным породам, где он развивается или по плагиоклазам или самостоятельными выделениями в трещинах и пустотах.

Некоторые цеолиты встречаются как новообразование и в условиях земной поверхности играют большую роль в почвенных процессах; но генезис их здесь еще недостаточно выяснен.

В СНГ цеолиты широко распространены в вулканических породах Карпат, Крыма, Кавказа и др.

После силикатов следующей по распространенности и степени участия в сложении земной коры является семейство карбонатов.

Микроклин

Химический состав и окраска такие же, как и у ортоклаза. Обычно содержит некоторое количество натрия. Кристаллизуется в триклинной сингонии. Кристаллы по внешнему виду сходны с кристаллами ортоклаза.

Угол между плоскостями спайности отличается от прямого угла всего на 20′.

По образованию сходен с ортоклазом. Часто (в пегматитах) встречается в сплошных массах. Месторождения микроклинов промышленного значения находятся в Карелии и на Урале.

В виде неправильных зерен входит очень часто в состав многих пород — гранитов, сиенитов и др.

Диагностика. Микроклин похож на ортоклаз и отличается оптическими свойствами (в шлифах под микроскопом).

Применение. Бледноокрашенные (безжелезистые) разновидности микроклина и ортоклаза применяются в фарфоро-вофаянсовой промышленности.

При вторичных изменениях калиевые полевые шпаты энергично разрушаются как механически, так и химически.

В виде частично разложенных зерен они содержатся в песках (аркозовые пески), а их полное разложение приводит к образованию минералов группы каолина, причем перешедший в раствор калий в главной своей массе удерживается почвою и растениями.

Еще более важным в отношении распространенности и роли в составе магматических и метаморфических пород является семейство плагиоклазов.

Статья на тему семейство плагиоклазов

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.