Минералы в природе это химические вещества в состав которых могут входить разные химические элементы.

Разделяются на два вида: самородные и сложные соединения.

К самородным относятся например золото, серебро, мышьяк, сера, углерод и другие, то есть в состав которого входит один химический элемент (исключение сплавы золото-серебро, платина-иридий и т.д.).

Но в природе химически чистые самородные минералы встречаться крайне редко.

К сложным относятся минералы в состав которых входят более двух химических элементов, например кварц — SiO2, магнезит — MgCО3, малахит [Cu2(OH)2CO3] и так далее, а также органические минералы воск, янтарь и другие.

Что такое минералы в природе

В зависимости от условий образования и химического состава минералы нередко образуют весьма характерные по виду естественные скопления зерен или кристаллов, называемые минеральными агрегатами.

Отмечают рассматривают наиболее типичные из них:

Минералы

1. Дендриты получаются при быстрой кристаллизации минералов, а также при кристаллизации в тонких трещинах или в вязком веществе (например, в мокрой глине), когда отдельные кристаллики нарастают друг на друге, образуя фигуры, напоминающие ветви дерева.

Примером могут служить дендриты самородной меди или серебра, а также дендриты марганцовых соединений в виде нежных черных веточек, как бы нарисованных на стенках трещин в известняках, доломитах и др. (рис.).

2. Друзы — сростки кристаллов, прикрепленных одним концом к общему основанию, благодаря чему у них огранены только свободные концы. На рис. 2 изображена друза кристаллов горного хрусталя.

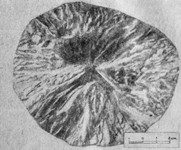

3. Конкреции — округлые и другой формы минеральные скопления, образующиеся в пористых осадочных породах (песках, некоторых глинах), где происходит стяжение минерального вещества к отдельным точкам — центрам. Кристаллы нарастают при этом в виде радиально расположенных лучей, а концы их образуют сферические очертания конкреции.

Примерами могут служить конкреции марказита FeS2 (рис. 3 и 4), фосфоритов, сферосидеригов, кремней и некоторых других минералов, образующихся среди осадочных пород.

Формы конкреций — шаровидные, сплюснутые, неправильно округленные, а размеры — от почти микроскопических до крупных масс, достигающих по весу 10 кг и более.

4. Жеоды (секреции) представляют полости в горной породе, отчасти заполненные минеральным веществом (рис. 5).

Обычно они образуются, если в пустоту проникает минералообразующий раствор и выделяющиеся из него минералы оседают на стенках, слагая концентрические слои и на них — друзы кристаллов; в середине обычно остается свободное пространство.

Чаще всего встречаются жеоды, заполненные халцедоном, кристаллами горного хрусталя или аметиста, цеолитов, кальцита и других минералов.

Особенно часто жеоды встречаются в базальтах и других излившихся породах.

Полости в гранитных пегматитах, выполненные кристаллами дымчатого горного хрусталя, полевого шпата, берилла, топаза и других минералов (миаролитовые пустоты) называются на Урале «занорышами».

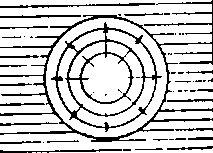

5. Оолиты получаются, когда минеральное вещество осаждается из раствора вокруг каких-нибудь зернышек — песчинок, тел бактерий, покрывая их как бы скорлупками, налегающими одна на другую.

Таким образом возникают скопления шариков минерала с концентричсски-скорлуповатым, иногда волокнистым строением, соединенных между собою . минеральным цементом сходного состава.

Размеры отдельных оолитов в среднем колеблются от просяною зерна до горошины и значительно крупнее.

Оолитовое строение наблюдается в арагоните (рис. 6), отлагающемся в теплыхизвестковых источниках Карловы Вары (Чехословакия), в бурых железняках и марганцовых рудах морского происхождения.

Например в Керченском месторождении (Крым), в известняках в окрестностях Севастополя (Крым) и в некоторых других минералах и горных породах осадочного происхождения.

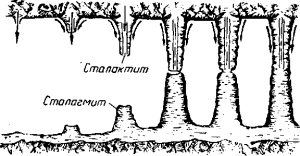

6. Если раствор капает с потолка какой-нибудь пещеры, часть его при этом испаряется, и растворенное вещество выделяется в твердом виде, в результате чего образуются сосульки минерала, свисающие с потолка; такие образования называются сталактитами (рис. 7, 8).

Другая часть того же раствора испаряется при падении капель на почву пещеры, и выделившееся из раствора вещество образует округлой формы выступ, называемый сталагмитом.

Сталагмит растет кверху и может, наконец, соединиться со свисающим с потолка сталактитом.

Чаще всего сталактиты и сталагмиты состоят из кальцита и имеют концентрически-цилиндрическое строение, обусловленное способом их образования.

Сталактиты и сталагмиты часто встречаются в пещерах среди известняков, например в Крыму, на Кавказе, на Урале и др.

Изоморфизм минералов

Изоморфизмом называется явление, при котором кристаллическая решетка данного вещества допускает замену одних ионов (например Mg) ионами другого состава (например Fe») без изменения основной формы кристалла.

В связи с масштабом такого замещения многие физические свойства «смешанных» кристаллов или «твердых растворов» изменяются непрерывно от одного «чистого» компонента к другому.

Пример изоморфизма

Например, оптические свойства магнезита — MgCО3 изменяются последовательно по мере замены иона Mg ионом двухвалентного Fe вплоть до чистого карбоната железа-сидерита (FeCO3).

Зная соотношение содержания Mg и Fe в карбонате, можно вычислить его показатели преломления и обратно по показателям преломления определить состав «твердого раствора».

Открытие изоморфизма в начале XIX в. нанесло сильный удар представлениям о том, что форма кристаллов определяет их состав.

С другой стороны, представления об изоморфизме помогли разобраться в сложном составе многих минералов, особенно силикатов, и установить их формулы.

В теории строения кристаллов до открытия рентгеноструктурного анализа существовало представление о молекулярном строении кристаллов.

Что и привело к способу изображения сложного состава изоморфных смесей, как смеси «молекул» исходных или крайних компонентов.

Так состав Mg—Fe карбоната-брейнерита изображался формулой nMgCO3 т FeCO3или nMgCO3 (100—л) FeCO3,. Значительно правильнее изображение состава количественно неопределенной формулой (Mg, Fe) СO3.

Но возможность изоморфного замещения не ограничивается таким простым случаем. В минералах, особенно в силикатах, изоморфные замещения бывают значительно более сложными.

Так, ионы кальция в полевом шпате-анортите (CaAl2Si2O8) замещаются ионами натрия, но одновременно с этим ионы алюминия замещаются ионами кремния.

Состав такого сложного .вещества можно выразить формулой (Са,Na)Al(Al,Si)Si2O8. Более точно состав плагиоклаза может быть изображен, как смесь анортитовой и альбитовой «составляющих». NaAlSi3O8, т. е. т CaAl2Si2O8(100— т)NaAlSi3O8.

Как образуются изоморфные минералы

Каковы же условия возможности изоморфного замещения в кристаллах.

Таких условий три:

1. Во первых, взаимно замещающиеся ионы должны иметь близкие размеры (ионные радиусы не должны различаться больше чем на 15%).

2. Во вторых, сумма валентностей взаимно замещающихся ионов должна быть одинакова.

3. В-третьих, влияние замещающихся ионов на окружающие их другие ионы должно быть близким.

Столь широкие возможности изоморфного замещения в кристаллических решетках одних ионов другими очень усложняют характеристику состава минералов и затрудняют выражение эти-го состава простой формулой.

Химия минералов

Как сказано во «Введении», минералы представляют химические соединения, образовавшиеся в земной коре естественным путем, т. е. без воздействия человека.

Химическая формула минерала устанавливается на основании его химического анализа, дающего процентный состав исследуемого вещества. Зная процентный состав, легко перейти и к формуле.

Формулы минералов изображают не только их химический состав, но и характер соединения элементов.

Так, формула малахита [Cu2(OH)2CO3] указывает, что вода в нем связана с медью весьма прочно, входя в кристаллическую решетку не в виде Н2O, а в виде гидроксила ОН, и будет выделяться лишь при значительном нагревании.

Изоморфные смеси

В природе очень редко наблюдается, что химический состав минерала полностью выражается его химической формулой; обычно в минералах в том или ином количестве присутствуют примеси.

Эти примеси или являются компонентами изоморфной смеси, или дают твердые растворы «второго рода», или же представляют микроскопические включения посторонних минералов.

Типичным примером последнего случая является медистый пирит, содержащий 2—3% и более меди и, кроме того, нередко — серебро и золото.

Медь присутствует обычно в виде тонких механических включений халькопирита (CuFeS2). Она вместе с другими названными примесями создает главную промышленную ценность пирита.

Как обнаружено применением электронного микроскопа, золото входит в состав пирита в виде самостоятельных зернышек субмикроскопического размера, которые могут быть извлечены лишь химической обработкой.

Так как подобные механические примеси не участвуют в построении кристалла, как такового, то их содержание не учитывается в формуле, приписываемой данному минералу.

Статья на тему Минералы в природе

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.