Гельмгольц

Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц родился 31 августа 1821 г, в семье Потсдамского учителя гимназии, в городе, бывшем резиденцией прусских королей, в том самом Потсдаме, где спустя 124 года после его рождения состоялась Потсдамская конференция, зафиксировавшая разгром фашистской Германии.

Гельмгольц получил медицинское образование, и его диссертация, защищенная им в 1843 г., была посвящена строению нервной системы. В этой работе двадцатидвухлетний врач впервые доказал существование целостных структурных элементов нервной ткани, получивших позднее название нейронов.

С 1843 г. начался служебный путь Гельмгольца в качестве потсдамского военного врача. Эскадронный хирург гусарского полка находил время и для занятий наукой. В 1845 г. он едет в Берлин для подготовки к государственным экзаменам на звание врача и здесь усердно занимается в домашней физической лаборатории Густава Магнуса.

А. Г. Столетов, чутко уловивший перелом в научном развитии Германии в сороковых годах, писал: «Домашняя лаборатория Магнуса — первый пример физической лаборатории — становится рассадником физиков экспериментаторов». Впоследствии воспитанник этой лаборатории Гельмгольц становится преемником Магнуса и переносит лабораторию в здание Берлинского университета, где она превращается в мировой научный центр.

Другим учителем Гельмгольца в Берлине был известный физиолог Иоганн Мюллер. В журнале Мюллера Гельмгольц опубликовал в 1845 г. работу «О расходовании вещества при действии мышц». В том же, 1845 году молодые ученые, группировавшиеся вокруг Магнуса и Мюллера, образовали Берлинское физическое общество. В него вошел и Гельмгольц. С 1845 г. общество, превратившееся в дальнейшем в Немецкое физическое общество, стало издавать первый реферативный журнал «Успехи физики» («Fortschritte der Physik»).

Научное развитие Гельмгольца происходило, таким образом, в благоприятной обстановке возросшего интереса к естествознанию в Берлине. Уже в первом томе «Fort-schritte der Physik in Jahre, 1845», вышедшем в Берлине в 1847 г., был напечатан обзор, выполненный Гельмгольцем по теории физиологических тепловых явлений. 23 июля 1847 г. он сделал на заседании Берлинского физического общества доклад «О сохранении силы». Подобно Майеру, Гельмгольц от физиологии перешел к закону сохранения энергии. Так же, как и у Майера, Поггендорф не принял работу Гельмгольца, и она была опубликована отдельной брошюрой в 1847 г.

На чествовании Гельмгольца по случаю его 70-летия он произнес 2 ноября 1871 г. речь, в которой охарактеризовал свой научный путь. Он указал, что под влиянием Иоганна Мюллера заинтересовался вопросом о загадочном существе жизненной силы. Сам Мюллер в этом вопросе колебался между метафизическим учением виталистов и естественнонаучным подходом. Размышляя над этой проблемой, Гельмгольц в последний год студенчества пришел к выводу, что теория жизненной силы «приписывает всякому живому телу свойства так называемого perpetuum mobile». Гельмгольц был знаком с проблемой perpetuum mobile со школьных лет, а в студенческие годы «в свободные минуты… разыскивал и просматривал сочинения Даниила Бернулли, Даламбера и других математиков прошлого столетия». «Таким образом, я,— говорил Гельмгольц,— натолкнулся на вопрос; «Какое отношение должно существовать между различными силами природы, если принять, что perpetuum mobile вообще невозможен?» и далее: «Выполняются ли в действительности все эти отношения?» «В моей книжке о сохранении силы я намеревался только дать критическую оценку и систематику фактов в интересах физиологов». Гельмгольц рассказывал, что авторитеты в то время не только не сочли его мысли известными, но, наоборот, «были склонны отвергать справедливость закона; среди той ревностной борьбы, какую они вели с натурфилософией Гегеля, и моя работа была сочтена за фантастическое умствование…» Однако в отличие от Майера Гельмгольц не был одинок, его поддержала научная молодежь, и прежде всего будущий знаменитый физиолог Дюбуа Реймон (1818—1896), и молодое Берлинское физическое общество. Что же касается отношения к работам Майера и Джоуля, то Гельмгольц неоднократно признавал приоритет Майера и Джоуля, подчеркивая, однако, что с работой Майера он не был знаком, а работы Джоуля знал недостаточно.

Обратимся к самой работе Гельмгольца. В отличие от своих предшественников он связывает закон с принципом невозможности вечного двигателя (perpetuum mobile). Этот принцип принимал еще Леонардо да Винчи, ученые XVII в. (вспомним, что Стевин обосновал закон наклонной плоскости невозможностью вечного движения), и наконец, в XVIII в. Парижская Академия наук отказалась рассматривать проекты вечного двигателя. Гельмгольц считает принцип невозможности вечного двигателя тождественным принципу, что «все действия в природе можно свести на притягательные и отталкивательные силы». Материю Гельмгольц рассматривает как пассивную и неподвижную. Для того чтобы описать изменения, происходящие в мире, ее надо наделить силами как притягательными, так и отталкивательными. «Явления природы,— говорит Гельмгольц,— должны быть сведены к движениям материи с неизменными движущими силами, которые зависят только от пространственных взаимоотношений».

Таким образом, мир, по Гельмгольцу,— это совокупность материальных точек, взаимодействующих друг с другом с центральными силами. Силы эти консервативны, и Гельмгольц во главу своего исследования ставит принцип сохранения живой силы. Принцип Майера «из ничего ничего не бывает» Гельмгольц заменяет более конкретным положением, что «невозможно при существовании любой произвольной комбинации тел получать непрерывно из ничего движущую силу». Этот принцип требует, чтобы «количество работы, которое получается, когда тела системы переходят из начального положения во второе, и количество работы, которое затрачивается, когда они переходят из второго положения в первое, всегда было одно и то же, каков бы ни был способ перехода, путь перехода и его скорость».

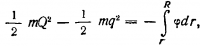

При этом мерой произведенной работы Гельмгольц считает половину произведения mυ2. Для лучшего согласования с употребительным в настоящее время способом измерения силы я предлагаю величину 1/2 mυ2 обозначить как количество живой силы, благодаря чему она будет тождественна по величине с величиной затраченной работы». Таков важный шаг, сделанный Гельмгольцем, в развитии закона сохранения энергии. Принцип сохранения живой силы в его формулировке гласит: «Если любое число подвижных материальных точек движется только под влиянием таких сил, которые зависят от взаимодействия точек друг на друга или которые направлены к неподвижным центрам, то сумма живых сил всех взятых вместе точек останется одна и та же во все моменты времени, в которые все точки получают те же самые относительные положения друг по отношению к другу и по отношению к существующим неподвижным центрам, каковы бы ни были их траектории и скорости в промежутках между соответствующими моментами». Гельмгольц выражает этот принцип математически формулой:

где Q и q — величины скоростей в положениях R и r, φ — «величина силы, которая действует по направлению r» и «считается положительной, если имеется притяжение, и отрицательной, если наблюдается отталкивание».

Величину, выражаемую интегралом.

Гельмгольц называет «суммой напряженных сил между расстояниями R и r», и закон сохранения энергии получает следующую формулировку: «увеличение живой силы точки при ее движении под влиянием центральной силы равно сумме соответствующих изменению ее расстояния напряженных сил». Сегодня мы вместо «увеличение живой силы» говорим «приращение кинетической энергии» и вместо «сумма напряженных сил» — «убыль потенциальной энергии».

Переходя к системе точек, Гельмгольц устанавливает общее положение: «Всегда сумма существующих в системе напряженных сил и живых сил постоянна». «В этой наиболее общей форме, — пишет Гельмгольц,— мы можем наш закон назвать принципом сохранения силы».

Сформулировав этот принцип, Гельмгольц рассматривает его применения в различных частных случаях. Он указывает, что сохранение живых сил уже применялось в таких случаях, как движения, происходящие под влиянием силы всемирного тяготения, в явлениях передачи движений при посредстве несжимаемых твердых и жидких тел, в движениях вполне упругих твердых и жидких тел. Останавливаясь, в частности, на явлениях интерференции волн, распространяющихся в упругой среде, Гельмгольц показывает, что при интерференции «не имеется никакого уничтожения живой силы, а лишь только иное распределение ее».

Рассматривая электрические явления, Гельмгольц находит выражение энергии точечных зарядов и показывает физическое значение функции, названной Гаусом потенциалом. Далее он вычисляет энергию системы заряженных проводников и показывает, что при разряде лейденских банок выделяется теплота, эквивалентная запасенной электрической энергии. Он показал при этом, что разряд является колебательным процессом и электрические колебания «делаются все меньше и меньше, пока наконец живая сила не будет уничтожена суммой сопротивлений».

Затем Гельмгольц рассматривает гальванизм. Он указывает, что количество теплоты, выделяемое в металлическом проводнике с сопротивлением w в течение времени t, «равно, по Ленцу»

и показывает, что это соответствует работе электрических сил. Гельмгольц разбирает энергетические процессы в гальванических источниках, в термоэлектрических явлениях, положив начало будущей термодинамической теории этих явлений. Рассматривая магнетизм и электромагнетизм, Гельмгольц, в частности, дает свой известный вывод выражения электродвижущей силы индукции, исходя из исследований Неймана и опираясь на закон Ленца.

В своем сочинении Гельмгольц в отличие от Майера уделяет главное внимание физике и лишь очень бегло и сжато говорит о биологических явлениях. Тем не менее именно это сочинение открыло Гельмгольцу дорогу к кафедре физиологии и общей патологии медицинского факультета Кенигсбергского университета, где он в 1849 г. получил должность экстраординарного профессора. Эту должность Гельмгольц занимал до 1855 г., когда он перешел профессором анатомии и физиологии в Бонн. В 1858 г. Гельмгольц становится профессором физиологии в Гейдельберге. В Гейдельберге Гельмгольц много и успешно занимался физиологией зрения. Эти исследования существенно обогатили область знания и практическую медицину. Итогом этих исследований явилась знаменитая «Физиологическая оптика» Гельмгольца, первый выпуск которой вышел в 1856, второй — в 1860, третий — в 1867 г.

Здесь же, в Гейдельберге, Гельмгольц проводил свои классические исследования по скорости распространения нервного возбуждения, по акустике. Его книга «Учение о звуковых ощущениях как физиологическая основа акустики» вышла в 1863 г. Наконец, в Гейдельберге вышли его классические работы по гидродинамике и основаниям геометрии.

С марта 1871 г. Гельмгольц становится профессором Берлинского университета. Он создает физический институт, в который приезжали работать физики всего мира, принимает активное участие в организации Государственного физико-технического института— центра немецкой метрологии, первым президентом которого он становится.

Умер Гельмгольц 8 сентября 1894 г. Разными путями шли открыватели закона сохранения и превращения энергии к его установлению. Майер, начав с медицинского наблюдения, сразу рассматривал его как глубокий всеобъемлющий закон и раскрывал цепь энергетических превращений от космоса до живого организма. Джоуль упорно и настойчиво измерял количественное соотношение теплоты и механической работы. Гельмгольц связал закон с исследованиями великих механиков XVIII в.

Идя разными путями, они наряду со многими другими современниками настойчиво боролись за утверждение и признание закона, вопреки противодействию цеховых ученых. Борьба была нелегкой и порой принимала трагический характер, но она окончилась полной победой. Наука получила в свое распоряжение великий закон сохранения и превращения энергии.

Статья на тему Гельмгольц

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.