ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

С запоминающими устройствами (памятью) ЦВУ мы уже встречались — регистр из триггеров, ртутная линия задержки. Однако запоминающее устройство для хранения большого числа многоразрядных чисел из триггеров было бы громоздким.

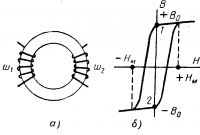

Рис. 16-24. Принцип работы ферритового элемента запоминающего устройства.

Все запоминающие устройства ЦВУ разделяются на две основные группы: оперативные и внешние накопители. Оперативные запоминающие устройства непосредственно связаны с арифметическим устройством и определяют скорость работы ЦВУ. Они обладают сравнительно малой емкостью (сотни, тысячи и десятки тысяч чисел), но способны очень быстро, за микросекунды, принимать числа и выдавать их.

Оперативное запоминающее устройство может быть выполнено из ферритовых тороидальных элементов. На рис. 16-24, а показано кольцо из феррита диаметром 1,4 до 10 мм, с двумя обмотками, а на рис. 16-24, б — его кривая намагничивания. Принято считать положительную индукцию +В0 за код единицы, а отрицательную — В0 за код нуля.

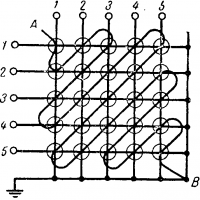

Рис. 16-25. Ферритовая матрица запоминающего устройства.

Пусть в обмотках ɯ1 и ɯ2 тока нет и остаточная индукция характеризуется точкой 2, т. е. — В0. Тогда считают, что на сердечнике записана двоичная цифра 0. Если на обмотку ɯ1 подан положительный импульс такой величины, что напряженность поля на мгновение будет больше +Нм, то после импульса окажется, что остаточная индукция равна +В0 и таким образом записана двоичная цифра 1. При повторном импульсе того же знака остаточная индукция останется равной +В0. При подаче импульса обратного знака сердечник опять перемагнитится и будет записан нуль. Таким образом, сердечник ведет себя как триггер и при помощи набора сердечников можно записывать или считывать цифры двоичной системы, за время меньшее 10 мксек.

Такие ферритовые кольца в количестве сотен тысяч собираются взапоминающую матрицу, которая условно показана на рис. 16-25. Обмотки в этом случае заменяются проводами, проходящими сквозь кольца, как показано на рис. 16-26. Горизонтальные и вертикальные провода служат для записи кодов цифр, а провода АВ, идущие по диагонали, для их считывания. Каждый горизонтальный ряд служит для запоминания одного двоичного числа, а количество вертикальных рядов соответствует количеству разрядов в двоичном числе. Первоначальное состояние всех тороидов нуль.

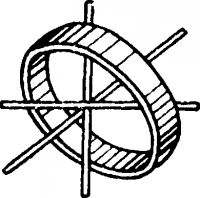

Рис 16-26. Кольцо ферритовой матрицы.

Пусть требуется записать во втором ряду (рис. 16-25) число 1101. Тогда во второй горизонтальный и 2, 3, 5-й вертикальные ряды подаются импульсы тока, создающие напряженность +Hм/2. В тороидах, находящихся на пересечении указанных проводов, создается напряженность Нм, они перемагничиваются и будут записаны единицы, В тороидах 1 и 4-го вертикальных рядов напряженность будет равна Hм/2 и они не перемагничиваются. Число 1101 записано. В диагональном, считывающем проводе при этом возникает импульс, но он вследствие особого устройства внешних цепей матрицы не учитывается.

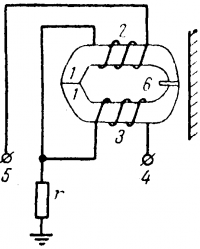

Рис. 16-27. Записывающая и считывающая головки для запоминающего устройства с магнитной записью.

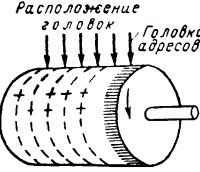

Большое распространением ЦВУ получили запоминающие устройства с магнитной записью. Они используются как внешние накопители и как промежуточные запоминающие устройства, между накопителями и оперативным запоминающим устройством. Принцип их работы сводится к следующему. Движущаяся поверхность (лента или барабан), покрытая магнитным материалом, обладающим большой остаточной индукцией, пробегает мимо специальной головки, представляющей собою электромагнит. В обмотку электромагнита подаются импульсы тока в соответствии с кодом числа, а на магнитной поверхности остаются намагниченные участки, являющиеся записью числа. Запись и считывание обычно производятся при помощи одной и той же головки, показанной на рис. 16-27.

Рис. 16-28. Магнитная запись на барабане.

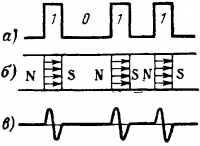

По образующей располагается и запись числа. Например, при записи двоичного числа 1011 в головки будут поданы импульсы, показанные на рис. 16-29, а. На поверхности барабана появятся намагниченные участки — диполи (рис. 16-29, б). При считывании, когда намагниченный участок вращающегося барабана пробегает мимо воздушного зазора головки, в считывающей обмотке получаются импульсы э.д.с, показанные на рис. 16-29, в. Эти импульсы после усиления и преобразования в импульсы прямоугольной формы поступают в арифметическое устройство.

Рис. 16-29. Получение диполей при магнитной записи числа.

Точно так же производится запись на движущуюся ленту — эластичную основу, с нанесенным на нее слоем лака, смешанного с ферромагнитным порошком. Головки располагаются по ширине ленты, а дорожки записи — вдоль длины ленты. Скорость считывания ограничивается допустимой скоростью перемотки ленты. Магнитные ленты применяются, как дополнительные, медленно работающие запоминающие устройства, емкость которых практически не ограничена.

УСТРОЙСТВО ВВОДА И ВЫВОДА

Программа работы машины вначале составляется в цифровом виде на бумаге специалистом по программированию. В этом виде ЦВУ не может принять ее к исполнению. Информация, изложенная цифрами в программе» должна быть преобразована в вид, доступный для обработки ЦВУ. Это выполняют специальные машины, не входящие в блок ЦВУ.

Для этого цифры программы заменяются отверстиями, пробитыми на специальных картонных картах или бумажных (или целлулоидных) лентах. Карты и ленты имеют стандартные размеры ленты хранятся в рулонах.

Так как ЦВУ считает в двоичной системе, то казалось бы можно принять пробитое отверстие за единицу, а отсутствие его — за нуль. Однако программа пишется в десятичной системе, а число начальных данных, вводимых в ЦВУ, может достигать нескольких тысяч. Значит, необходим перевод чисел из десятичной системы в двоичную и пробивка отверстий для большого количества много разрядных двоичных чисел, что совершенно нецелесообразно. Поэтому вначале специальная машина — перфоратор переводит десятичную систему в двоично — десятичную и пробивает отверстия (перфорации) соответственно этой системе. Перевод заключается в следующем.

Любую цифру десятичной системы можно представить четырьмя цифрами (тетрадам и) двоичной системы:

0 = 0000; 1 =0001; 2 = 0010; 3 = 0011; 4 = 0100;

5= 0101; 6 = 0110; 7=0111; 8= l000; 9 = 1001.

Тогда, пробивая отверстие для записи единицы и оставляя на пробитое место на карте или ленте записи для нуля, можно удобно записать любое число. На рис 16-30 показана запись на ленте десятичного числа 1354, в двоично-десятичной системе. На четырех дорожках, считая справа налево, перфоратор пробивает четыре строчки, соответственно тетрадам чисел 1, 3, 5, 4. На левой пятой дорожке всегда пробиваются отверстия, чтобы пустой дорожкой не изображался нуль. Таким образом, перфоратор проделал первую часть работы ввода — перевел число в двоично-десятичную систему и пробил отверстия.

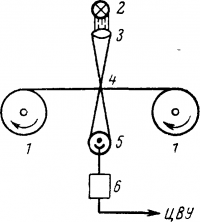

Теперь перфолента, являющаяся своего рода запоминающим устройством, поступает в ЦВУ, где цифры отверстия преобразуются в электрические импульсы. Устройство ввода упрощенно показано на рис. 16-31. Механизм протяжки ленты имеет две бобины 1 и лента протягивается с одной на другую. Лента не прозрачна, но когда свет от лампы 2, пройдя через линзу 3 и отверстие в ленте 4, попадет на фотоэлемент 5, то возникает слабый импульс тока. Этот импульс проходит через усилитель 6 и попадает в запоминающее устройство ЦВУ, где записывается единица. При отсутствии импульса записывается нуль. Каждой дорожке перфоленты, конечно, соответствует свой комплект освещающего и усиливающего устройства.

Однако, если бы произвести запись соответственной тетрадам ленты (рис. 16-30), то получилось бы число 0001 0011 0101 0100, а это не число 1354 в двоичной системе. Поэтому ЦВУ, по специальной программе, производит вторую часть работы — переводит число из двоично-десятичной системы в двоичную и тогда уже записывает в запоминающее устройство.

Как для получения числа 1354, в десятичной системе надо суммировать 1.103 + 3.102 + 5.101 + 4.100, так и ЦВУ, получая одну тетраду за другой, умножает их на множитель разряда, постепенно суммирует и получает уже число 1354 в двоичной системе:

0001.10103 + 0011.10102 + 0101.10101 + 0100.10100 =

1111101000 — 1000

100101100 — 300

110010 — 50

100 — 4

(10101001010)2 — (1354)10

Это число и записывается в запоминающее устройство

Всю дальнейшую работу ЦВУ производит автоматически по импульсам устройства управления на основании программы.

Вывод результатов из ЦВУ производится аналогично вводу. Из запоминающего устройства, на выходной перфоратор подаются импульсы результатов, которые записываются на перфокартах или перфолентах в двоично-десятичном коде. Запись может производиться также на магнитную ленту. Устройство записи вывода также относится к внешним запоминающим устройствам. Кроме записи на ленту, применяются электромеханические печатающие устройства и специальные фотопечатающие устройства, позволяющие выдавать до 200 чисел в секунду.

Основной недостаток всех систем ввода и вывода их малая скорость работы, не соответствующая скорости работы ЦВУ.

Статья на тему Запоминающие устройства

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.