Открытие рентгеновых лучей

[no_toc]

В 1895 г. Рентген, исследуя свечение стекла под влиянием катодных лучей, открыл новый вид излучения — Х-лучи, получившие впоследствии название лучей Рентгена или рентгеновых лучей. Эти лучи были обнаружены по их действию на фотографическую пластинку и по способности вызывать свечение (флуоресценцию) многих веществ.

Самым замечательным свойством рентгеновых лучей является их огромная проницающая способность. Они проходят почти беспрепятственно не только через стекло, но и через картон, дерево, ткани и различные другие вещества, не проницаемые для обыкновенных световых лучей. Только металлы, особенно тяжелые, сильно задерживают их.

Получение рентгеновых лучей

Источником рентгеновых лучей может служить всякое твердое тело, подвергающееся воздействию катодных лучей, но особенно интенсивно испускает рентгеновы лучи платина. Поэтому для получения и изучения лучей Рентгена строят специальные «рентгеновские» трубки (рис.), в которых пучок катодных лучей падает на платиновую пластинку, так называемый антикатод.

Пластинка, подвергаясь ударам быстро летящих катодных частиц (электронов), начинает испускать рентгеновы лучи. В отличие от катодных лучей рентгеновы лучи не отклоняются ни в магнитном, ни в электрическом поле, следовательно, они не несут никаких электрических зарядов.

Помимо указанных выше свойств, рентгеновы лучи обладают способностью ионизировать газы. Когда рентгеновы лучи проходят сквозь газ, то последний становится проводником электричества. Исследования показывают, что проводимость газа обусловлен образованием положительно и отрицательно заряженных частиц газа, так называемых ионов; поэтому и говорят, что газ ионизируется.

Образование ионов является новым подтверждением присутствия электронов в атомах. Под влиянием рентгеновых лучей электроны вырываются из нейтральных атомов и молекул газа, которые вследствие этого заряжаются положительно. В то же время другие молекулы связываются с оторвавшимися электронами и превращаются в отрицательно заряженные ионы.

Применение лучей

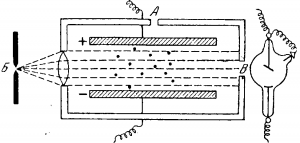

Способность рентгеновых лучей ионизировать газы была использована для непосредственного измерения заряда электрона. Измерения проводились на установке, схематически изображенной на рис. 2. Установка представляет собой небольшую камеру, имеющую несколько окошечек. Внутри камеры укреплены на изоляторах две пластинки конденсатора.

Метод измерения заключался в следующем. В камеру через отверстие Забрызгивались мельчайшие капельки масла, которые медленно падали под действием силы тяжести. Освещая пространство внутри камеры электрической дугой Б, можно было наблюдать за падением капель при помощи микроскопа, расположенного против окошечка в передней стенке камеры, и по скорости падения вычислить их вес. Если на короткое время подвергнуть воздух между пластинками конденсатора действию рентгеновых лучей (через окошечко В), то воздух ионизируется и отдельные капельки масла, соединяясь с образовавшимися ионами, заряжаются электричеством.

Пока пластинки конденсатора не заряжены, такие капельки продолжают падать с обычной скоростью под влиянием силы тяжести. Стоит только сообщить конденсатору заряд, как в движении капелек происходит изменение: если, например, данная капелька заряжена отрицательно, а верхняя пластинка конденсатора — положительно, то капелька начинает притягиваться к верхней пластинке; падение ее замедляется или даже заменяется поднятием вверх.

Регулируя заряд конденсатора, можно добиться того, что та или иная капелька совсем остановится и будет висеть в воздухе. Очевидно, что при таких условиях вес капельки как раз уравновешивается притяжением пластинки. Отсюда, зная напряжение электрического поля и вес капельки, можно рассчитать и ее заряд.

Многочисленные наблюдения над отдельными капельками показали, что заряды их бывают различны, но они всегда являются равными или кратными некоторого наименьшего заряда, составляющего по современным данным 4,803 • 10-10 электростатических единиц. Так как капелька не может поглотить меньше одного электрона, то этот наименьший заряд и есть заряд электрона.

Природа рентгеновых лучей долгое время вызывала споры. В конце концов физики пришли к заключению, что рентгеновы лучи представляют собой электромагнитые колебания такого же рода, как лучи видимого света, но обладающие значительно меньшей длиной волны. Изучение спектров рентгеновых лучей сыграло очень важную роль в развитии учения о строении атомов.

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.