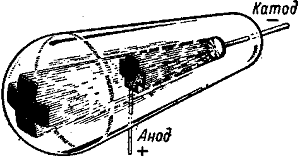

Рис. 1. Прямолинейное распространение катодных лучей

Каналовые катодные лучи

Катодные лучи были открыты английским ученым Уильямом Круксом в 1879 г.

Он обнаружил при пропускании электрического тока высокого напряжения через стеклянную трубку, заполненную сильно разреженным газом.

Что от катода, перпендикулярно его поверхности, исходит прямолинейный поток невидимых лучей, которые, ударяясь о противоположную стенку трубки, вызывают ее ярко зеленое свечение (рис. 1).

Распространяясь с огромной скоростью в несколько десятков тысяч километров в секунду, катодные лучи вызывали перемещение находящихся на их пути легких предметов.

Поглощались твердыми телами, сильно нагретая их при этом, и отклонялись электрическим и магнитным полем так, как должен отклоняться поток отрицательно заряженных частиц.

Опыты также показали, что свойства катодного излучения не зависят от природы газа, заполняющего разрядную трубку.

Очевидно, это связано с существованием отрицательно заряженных частиц, которые входят в состав всех атомов.

В 1891 г. Д. Стони предложил называть такие частицы электронами.

Существование электрона было окончательно доказано в 1897 г., когда Джозеф Джон Томсон, директор физического института Кавендиша при Кембриджском университете, в результате количественного изучения катодных лучей определил величину e/m — отношение заряда электрона к его массе.

Численное значение этого отношения оказалось равным 1,759 • 108 Кл/г.

Утверждение, что существует материальная частица меньше атома, вызвало бурю в научных кругах. Ученые стали пытаться определить величину заряда электрона.

В течение десяти лет Дж. Томсон предпринял одиннадцать попыток измерить этот заряд и получил одиннадцать различных значений.

И только в 1917 г. английскому физику Роберту Эндрусу Милликену удалось успешно решить эту задачу.

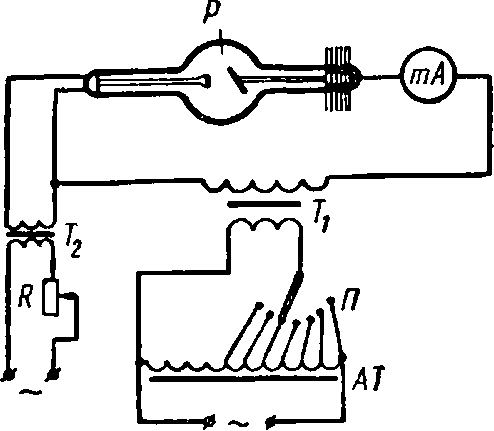

Схема прибора, с помощью которого Р. Милликен провел свои измерения, показана на рисунке 2.

Устройство для определения заряда электрона

В специальную камеру с находящимся внутри нее конденсатором впрыскивались мельчайшие капельки масла, часть которых попадала в пространство между заряженными пластинами.

Имеющиеся в воздухе положительные и отрицательные ионы собирались на капельках и заряжали их, заставляя тем самым двигаться под действием внешнего электрического поля.

Оптическая система позволяла следить за движением капель.

Чтобы доказать постоянство заряда электрона, Р. Милликену пришлось выполнить множество опытов с разнообразными жидкостями и с различными способами ионизации воздуха.

Результат, который он получил, заключался в следующем:

Независимо от происхождения заряда и материала капелек полный заряд на них всегда кратен величине е = 1 ,602 • 10-19 Кл.

Этот элементарный электрический заряд и был приписан электрону.

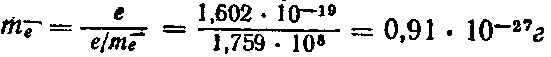

Зная теперь отношение е/т и величину е, легко рассчитать массу электрона те:

Существование положительных зарядов в атоме было доказано в 1886 г. опытами немецкого физика Евгения Гольдштейна со слегка видоизмененной газоразрядной трубкой — ее катод был просверлен в нескольких местах.

Когда в такой трубке происходил электрический разряд, наблюдалось красивое явление: из каждого отверстия в катоде вылетал узкий светящийся пучок лучей.

Эти лучи были названы каналовыми.

Опыты показали, что каналовые лучи представляют собой поток быстро летящих положительно заряженных частиц, возникающих при ионизации газа.

Самая легкая из таких частиц была получена, когда трубка заполнялась водородом.

Предположив, что этой частицей является атом водорода, потерявший свой электрон, ее назвали протоном. По современным данным масса протона равна 1,67 • 10-24 г.

Рентгеновские лучи

В 1895 г. немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген , изучая свойства катодных лучей, обнаружил, что то место стеклянной трубки, на которое падает пучок катодных лучей, является источником нового излучения, обладающего большой проникающей способностью.

Он назвал его х-лучами.

Таинственные лучи засвечивали фотопластинку, даже если она была завернута в черную бумагу , и вызывали свечение бумажного экрана, смоченного раствором платиносинеродистого бария.

Когда В. Рентген держал руку между экраном и трубкой, на экране отчетливо были видны темные тени костей на фоне более светлых очертаний всей кисти руки.

Надетое на палец кольцо отбрасывало на экран густо-темную полоску.

Рентгеновские лучи вызывали сильную ионизацию воздуха, не отражались заметно от каких-либо предметов и не испытывали преломления.

Электрическое и магнитное поле не оказывало никакого влияния на направление их распространения.

Сразу же возникло предположение, что рентгеновские лучи представляют собой короткие электромагнитные волны, возникающие при резком торможении быстро летящих электронов.

Эта гипотеза была впоследствии подтверждена экспериментально опытами немецкого физика М. Лауэ по дифракции рентгеновских лучей на упорядоченной структуре кристаллов.

Благодаря большой проникающей способности, рентгеновские лучи нашли широкое применение в самых различных областях науки и техники.

С их помощью изучают строение атомов и молекул, структуру кристаллов, выявляют дефекты внутри металлических предметов, устанавливают правильный диагноз.

Рентгено структурный анализ позволяет расшифровывать строение сложнейших органических соединений.

Статья на тему Каналовые катодные лучи

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.