Эволюция рептилий

Рептилии берут свое начало в палеозое, когда в каменноугольном период» они отделились от древних стегоцефаловых амфибий. Многообразная эволюция рептилий, вылившаяся в сложную картину приспособлений к различным условиям существования, длилась очень долго: Г. Ф. Осборн (1930) склонен определять длительность этого процесса в 15—20 млн. лет.

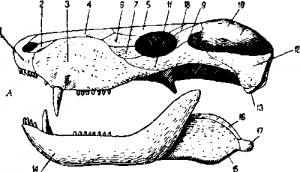

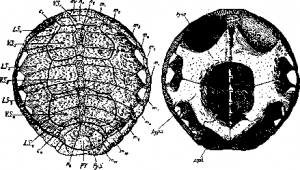

Рис. 1. Череп и нижняя челюсть Therocephalia: Scylacosaurns sclateri (А) и Cynognathus cratero-notus (В) из перми (А) и триаса (В) Южной Африки. Первый из ранних Therocephalia, второй—из Cynodontia.

1—praemaxillare; 2—septomaxiliare; 3—maxillare; 4— nasale; 5—frontale; 6—lacrymale; 7—adlacrymale; 8— postfrontale; 9—postorbitale; 10—parietale; 11 —jugale; it—squamosum; 13—quadratum; 14—den tale; 15—angu-lare; 16—supraangulare; 17—articulare; 18—Нижняя височная яма.

В силу различных условий, часть которых лишь с трудом поддается учету вследствие пластичности организации, воздействия окружающей среды и ряда других причин, пресмыкающиеся проделали в истории своего развития сложную эволюцию. Они завладели разнообразной средой: сушей, водой, воздухом, и в развитии некоторых групп наблюдались, как мы увидим далее, некоторые возвраты приспособлений к той жизненной среде, которая некогда была господствующей для данной группы (например, у морских черепах).

Вследствие многочисленности и разнообразия особей систематика вымерших рептилий представляет значительные трудности и лишена единства. Так, Ф. Броили, Э. Кокен и М. Шлоссер (1911) насчитывают 10 отрядов вымерших и рецентных пресмыкающихся, М. В. Павлова (1929) —13, Г. Ф. Осборн (1930) — 18, Абель (1924) —20.

Рис. 2. Thaumatosaurus victor, плезиозавр, 3,44 м длины из верхнего триаса Южной Германии.

Прежде всего необходимо отметить, что различия между этими «отрядами» настолько разительны и существенны [достаточно указать, например, на к о телкочерепных (Cotylosauria), на шлемочерепных (Pelyco-sauria) или на ихтиозавров и плезиозавров], что для систематики рецентных животных становится очевидной неизбежность более резкой таксономической д и ф е р е н ц и ц о в к и. Многие из упомянутых отрядов, по нашему мнению, правильнее и естественнее считать подклассами. Правда, в некоторых системах принимается объединяющая группировка в подклассы на основании структуры височных ям и дуг (Anapsida, Diapsida, Syn,apsida и Parapsida). Однако против рациональности такого деления можно привести немало достаточно веских возражений.

Височная область черепа в процессе эволюции одной группы, например, у черепах, претерпела столь значительные изменения, что на основании чисто внешних морфологических особенностей (без учета картины эволюционного процесса) одних из черепах (современных морских со сплошной стенкой височной области) надо отнести к Anapsida, других—к Synapsida. При систематических делениях мы базируемся прежде всего на конкретных, существующих морфологических признаках, а не на спекулятивных данных еще не вполне выявленного эволюционного процесса. Поэтому вариирующая даже в небольшой группе структура височной области не может служить критерием для установления подклассов, как это делает М. В. Павлова (1929), а лишь контрольным подсобным признаком для анализа процесса развития многообразных ветвей пресмыкающихся.

Обзор некоторых подклассов и филогенетическое родство с другими позвоночными. Наиболее примитивную группу составляет подкласс котелкочерепных (Cotylosauria), отличающихся стегальным черепом, неуклюжими довольно высокими пятипалыми конечностями, амфицельными позвонками. Первые представители этого подкласса, несомненно, родственные стегоцефальным амфибиям, появляются уже в верхнекаменно-угольных отложениях, особенного расцвета достигают в пермских отложениях и заканчивают свое существование в триасе.

Наиболее известными представителями этого подкласса являются парейазавры (Pareiasauras), которые в значительном количестве форм были сначала известны из шиферов и песчаников пермских слоев формации кару (в южной Африке). В относительно недавнее время много черепов и скелетов парейазавров обнаружено проф. В. П. Амалицким на Северной Двине. Это были крупные, массивные формы. Так, например, длина скелета Р. karpinskii достигает 2 м 45 см, длина черепа этого животного — 48 см. Своеобразный внешний вид имел лабидозавр (Labidosaurus hamatus), небольшое (до 70 см длиной), короткохвостое животное из пермских отложений Техаса.

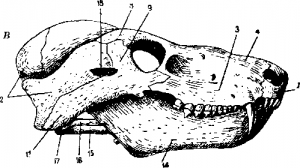

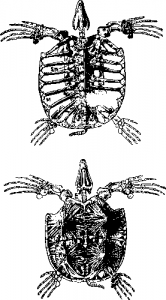

Рис. 3. Реконструкция скелета Eun-notosaurus africanus из пермских слоев (уменьшено).

Шлемочерепные рептилии (Pelyeosauria)

Принадлежал Varanops из нижне-пермских отложений Техаса. Это было подвижное длиннохвостое животное. Осборн склонен считать его прототипом целого ряда дальнейших рептилий: аллигаторов, ящериц, динозавров. К упомянутому подклассу принадлежат некоторые крайне специализированные формы, например, Dimetrodon gigas из пермских отложений Техаса—хищная рептилия, у которой верхние отростки спинных позвонков были чрезвычайно удлинены. Между этими отростками, вероятно, натягивалась кожная складка придававшая животному совершенно необычный облик.

Подкласс вероподобных рептилий (Theromorpha)

Распадающийся по крайней мере на три отряда (рис. 1), особенно интересен по структуре гетеродоитных зубов, диференцированных на группы, клыков и коренных. Далее можно отметить; развитие венечного отростка на нижней челюсти, наличие двойного мыщелка в затылочном отделе черепа для сочленения позвонком.

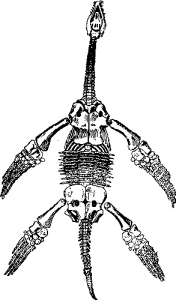

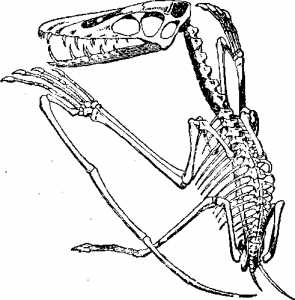

Рис. 4. Панцырь Thalassemys marina (верхняя юра).

Некоторые виды звероподобных достигали значительной величины, например, Inostrancevia alexandri, длиной до 3 м. Много остатков нескольких видов Theromorpha добыто экспедицией проф. В. П. Амалицкого на Северной Двине.

По месту положения остатков скелетов можно предполагать, что они сконцентрировались по краям древнего русла исчезнувшей реки. Помимо нахождений северодвинских рептилий, ближайшие родственники этих пресмыкающихся обнаружены в пермских слоях Северной Америки и в слоях кару южной Африки. Эти данные показывают, что древняя пермская фауна звероподобных была относительно однотипна.

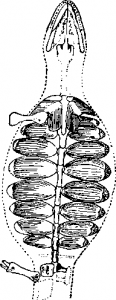

Рис. 5. Панцирь и скелет черепахи Archelon chyros (верхний мел, Северная Америка).

Крайне специализированный подкласс составляли ихтиозавры (Ichthyosauri а)—морские животные с голым веретеновидным телом, с узким вытянутым рылом, с редуцированными задними конечностями; передние же конечности у них превратились в длинные ласты. На спине острые плавники, похожие на плавники акул; хвост с двулопастным плавником акульего типа. В черепе одна пара височных дуг; на челюстях большое количество острых конусовидных зубов.

Ихтиозавры, как показывает история их развития, произошли от наземных форм; в дальнейшем виды, приспособившиеся к пелагической жизни, снова вернулись к стации пребрежного существования, и самки откладывали яйца на песках близ отмелей. Затем имел место вторичный процесс приспособлений, и эти животные, возникшие с триаса, закончили свое существование в меловой эпохе в виде настоящих обитателей открытого моря, причем у них развилась важная приспособительная особенность—живорождение. Благодаря способности к длительному плаванию ихтиозавры совершали огромные миграции. Осборн (1930) определяет длину подобных путешествий от берегов Шпицбергена до антарктической зоны.

Рис. 6. DiploclocTis carnegii—диплодок из верхней юры Северной Америки

Своеобразный подкласс морских животных соотавляли плезиозавры (Piesiosauria; рис. 2), жившие от триаса до верхнего мела. Они отличались пастообразными конечностями, различно развитым зубным аппаратом, приспособленным к разгрызанию крепких раковин моллюсков. В черепе характерна лишь одна пара височных дыр, в позвоночнике—наличие слабо амфицельных, почти платицельных позвонков. Длина шеи вариировала: у многих видов (Elasmosaurus) шея достигала огромной длины и содержала до 76 позвонков. Отношение длины шеи к длине туловища, достигавшего 3 м, было 23:9. У других форм, как, например, у мелового Brachauchenius, шея была укорочена и содержала лишь 13 позвонков. Размеры тела сильно вариировали. Наряду с относительно небольшими животными в 1,5 м длиной (Plesiosaurus mаcrocephalus) попадались гиганты в 13 м длиной (Elasmosaurus).

Переходим теперь к краткому обзору эволюции черепах (Chelonia). Некоторые авторы считают предком черепах триасового Placodus gigas, обладавшего плоскими зубами, относительно мелкими на челюстях и особенно широкими и крупными на небе. в черепе плакодуса не было затылочного мыщелка, и отростки затылочных костей входили в соответствующие углубления первого шейного позвонка. Все эти самобытные признаки ставят Placodus совершенно особняком.

Повидимому, исходной формой для черепах можно считать Eunnotosaurus africanus (рис. 3) из пермских слоев Капской колонии Африки. У этой замечательной рептилии 8 средних грудных ребер крайне расширены, прилегают краями друг к другу и образуют как бы костный щит. У Eunnotos aurus имеются еще зубы на челюстях и небе; это животное вело жизнь, сходную с жизнью наземных черепах.

Уже в триасе возникли скрытошейные черепахи. Их эволюция полна глубокого интереса. Вероятно, в юрское время от наземных черепах отделилась группа, сначала приспособившаяся к жизни в прибрежной зоне, а затем постепенно перешедшая в открытое море. В связи с этим у данных черепах упростился спинной панцырь, который, помимо того, стал легче вследствие развития краевых вырезов; брюшной панцырь потерял цельность и получил значительную фонтанель в срединной части (у Thalassemys marina из верхнеюрских отложений; рис. 4). Этот процесс редукции панцыря значительно продвинулся у несомненных форм открытого моря, как, например, у североамериканской верхнемеловой Archelonis (рис 5). В высокой степени интересно, что в раннетретичное время от этих пелагических форм отделилась ветвь обитателей прибрежной зоны. У них панцирь вновь становится более массивным и слагается из мелких полигональных пластин. Эти прибрежные обитатели вторично переменили литоральную стацию на пелагическую, что в свою очередь вызвало вторичную редукцию панциря. У современной к о ж и п т о й черепахи, потомка вторичных мигрантов, редуцированный панцирь содержит в себе дериваты первичного и вторичного ножного скелетов. Но всяком случае панцирь черепах, вновь перешедших к жизни в открытом море, построен по иному принципу, чем у древних пелагических видов. В 1803 г. Луи Долло формулировал закон необратимости эволюционного процесса. По этому закону какая-нибудь ветвь животных, приняв определенное направление в своей специализации, ни в коем случае не может пойти обратно по тому же пути. В описанном случае мы имеем как бы повторение эволюционного процесса. Однако следует особенно подчеркнуть, что, хотя приспособления у черепах к пелагической среде вторично вызвали у организма животного ряд соответствующих изменений, все же картина эволюции морфологических признаков была в этом случае различна и не пошла по старому пути.

Выше было указано на древность ящерогадов (Rhynchocephalia). Здесь в дополнение к истории этого подкласса можно указать, что наиболее древние представители (Palaeohatteria longicaudata) известны из нижнепермских слоев близ Дрездена и что этот подкласс дошел до наших дней в лице единственного рецентного представителя.

Рис. 7. Brontosaurus excelsus (нижний мел, Северная Америка)

Подкласс крокодилов имеет свои корни в триасе. Первичные формы крокодилов (например, Scleromochlus taylori) отличались мелкими размерами, длиной хвоста, укороченной острой мордой. По распространению вымершие крокодилы были приурочены к пресноводным водоемам, хотя встречались и чисто пелагические виды (юрские Teleosauridae и Geosauridae).

От триаса до верхнего мела жили представители подкласса динозавров (Dinosauria)—разнородная группа, распадающаяся на несколько отрядов. Характеризуются наличием двух пар височных дуг. По величине и облику вариировали; некоторые представители достигали размеров домашней кошки, другие—огромной длины, более 20 м. Гиганты, как бронтозавр (Brontosaurus excelsus, рис. 7) или диплодок (Diplodocus carnegii, рис 6), оба из верхней юры, отличались огромйой длиной шеи и хвоста, были растительноядны и медленно передвигались на четырех конечностях. Другие виды, как юрский североамериканский цератозавр (Ceratosaurus nasicornis) или тираннозавр (Тугаппо-saurus rex), представляли настоящих хищников. Своеобразный отряд составляли и гуанодонты—огромные травоядные рептилии, ходившие на задних массивных конечностях. Скелет огромнейшего Trachodon amurensis был найден близ Благовещенска (на Амуре) и восстановлен проф. Н. А. Рябининым. Заканчивая краткий обзор этого подкласса, упомянем о стегозаврах, характеризовавшихся присутствием больших костных пластин и шипов, расположенных вдоль спины и хвоста.

Рис. 8. Pterodactylus spectabilis (юра)

Динозавры, столь обильно представленные, бесследно вымерли. Причины гибели этой группы во многом неясны. Возможно, что свою роль сыграли здесь факторы процессов глубокой, чрезмерной специализации и увеличения роста (Ш. Депере, 1915), поведшие к утрате организмом пластичности и приспособляемости к продолжавшим постепенно меняться жизненным условиям. Возможно, что имела место и жизненная конкуренция с другими более приспособленными организмами.

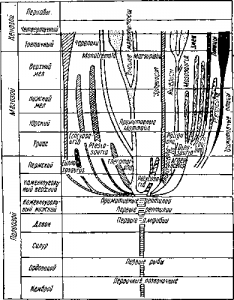

Совершенно своеобразный подкласс составляли юрские и меловые крылатые ящеры (Pterosauria), заключавшие в своем составе два отряда: рамфоринхов и птеродактилей (рис. 8). У этих рептилий крайней специализации достигли передние конечности с весьма удлиненным пятым пальцем и наличием настоящих летательных перепонок на узких, длинных острых крыльях. Хвост вариировал по длине; у некоторых форм он был редуцирован. Череп был удлиненный, иногда клювовидно вытянутый; зубы текодонтного типа или совершенно отсутствовали. Некоторые формы отличались огромным размахом крыльев (у Pteranodon—до 7 м). Палеонтологическая история современного наиболее богатого видами подкласс чешуйчатых (Squamata) изучена относительно плохо. Достоверным предком этой группы можно считать пермского Araeoscelis gracilis. (Схему соотношений см. рис. 9).

Рис. 9. Схема эволюционного развития рептилий и родственных соотношений различных групп.

Главнейшие подклассы вымерших и современных рептилий

Подкласс 1. Котелкочерепные—Cotylosauria (пермь-триас).

2. Шлемочерепные—Pelycosauria (пермь-триас).

» 3. Звероподобные—Theromorpha (пермь-триас).

» 4. Ихтиозавры—Ichthyosauria (триас-мел).

» 5. Плезиозавры—Plesiosauria (триас-верхний мел).

» 6. Пластинчато зуб ые—Placodontia (триас).

» 7. Ящерогады—Rhynchocephalia (от нижней перми до совр.).

» 8. Черепахи—Chelonia (от перми и триаса до совр.)

» 9. Крокодилы—Crocodilia (от триаса до совр.).

» 10. Динозавры—Dinosauria (от триаса до верхнего мела).

» 11. Крылатые ящеры—Pterosauria (юра).

» 12. Чешуйчатые—Squamata (от перми до совр.).

Статья на тему Эволюция рептилий

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.