Кожные железы млекопитающих

Ацинозные железы характеризуются многослойным внутренним эпителиальным покровом; часть эпителиальных клеток погибает и этим обусловливается внутренний просвет (канал) железы. Железы гроздевидно ветвятся и располагаются близ волос в виде сальных желез, а иногда самостоятельно на слизистых оболочках (например, в области анального отверстия, на крайней плоти полового члена). У некоторых млекопитающих ацинозные железы образуют комплексы, выделяющие секрет с резким запахом. Так, известны анальные комплексы желез у американских вонючек и у наших хорьковых. У сурков (Marmota) анальные железы группируются в три трубчатых образования, которые иногда выступают наружу, особенно в моменты испуга или гнева животного.

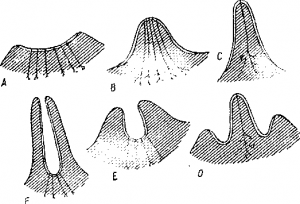

Рис. 1 . Схема строения сосков млечных желез.

А—млечное поле ехидны; В—сосок человека; D—сосок двуутробки до лактации; С—он же в период лактации; Е—сосок очень молодой коровы; F—вполне сформировавшийся сосок коровы.

Млечные железы млекопитающих

Млечные железы млекопитающих служат наиболее характерными образованиями для отличия представителей этого класса. Долгое время считали, что описываемые железы являются продуктом преобразования сальных желез. В настоящее время может считаться доказанным, что сложные гроздевидные млечные железы—видоизменение трубчатых потовых желез. По общей структуре и расположению мы различаем два типа млечных желез.

У клоачных или однопроходных млекопитающих млечные железы представляют длинные трубчатые образования—явный дериват потовых желез. У этих животных млечные железы снабжены гладкой мускулатурой и открываются в сумки удлиненных, расположенных группами волос на плоском пространстве так называемого железистого поля (рис. 1 , А). По упомянутым длинным волосам стекает молоко, которое и слизывается детенышем, В волосяные сумки одновременно открываются и обыкновенные сальные железы. Железистое поле помещается у ехидны по обеим сторонам брюха в особой сумке, развивающейся только в период беременности и служащей для вынашивания сначала яйца, а потом детеныша.

У живородящих млекопитающих железистое поле сосредоточено на очень узком участке, выпячивающемся в виде соска. Млечные железы построены здесь сложнее и принадлежат к альвеолярному типу. У сумчатых на протоках желез сохраняется гладкий мышечный покров, свидетельствующий о генетическом сродстве млечных желез высших млекопитающих и однопроходных. По отношению к строению выводных протоков у высших млекопитающих мы отличаем два типа сосков: 1) сосок поднимается со дна углубления, окруженного вальковатым утолщением кожи или млечным карманом (большинство сумчатых, полуобезьян, обезьян, человек) (рис 1 . Б, С, D); 2) утолщенные края упомянутого углубления приподнимаются и образуют длинный конусовидно вытянутый сосок (хищные, копытные и некоторые сумчатые) (рис. 1 , Е—F).

Количество сосков вариирует у разных млекопитающих от 2 до 25. Расположение млечных желез также различно. У хищников, насекомоядных и грызунов встречаются грудные, брюшные и паховые железы. Число и расположение сосков имеет систематическое значение; оно выражается формулой. Так, удомашней мыши мы имеем: р—3—3; i—2—2=10; у зайцев: p—1—1; a—2—2=6 У большинства летучих мышей (см. ниже) и у приматов имеются только грудные соски, у копытных и китообразных—паховые. В некоторых случаях мы встречаемся со значительными уклонениями. Так, у антильского щелезубa (Solenodon) соски и железы отодвинуты почти к корню хвоста, нутрии (Myocastor) они сдвинуты к бокам спины.

Мускулатура млекопитающих

У многих млекопитающих большого развития достигает кожная мускулатура. В области туловища это сильно разросшиеся и обособившиеся поверхностные слои широкой мышцы спины (m. latissimus dorsi) и грудной мышцы (т. pectoralis). Очень сильна подкожная мускулатура у клоачных, броненосцев и ежей, где она образует тонкий слой, покрывающий все тело (pannicuius carnosus). У ежей и броненосцев она обусловливает способ этих животных свертываться в шар. Поднятие игол (у ехидны, ежа, дикобраза) происходит вследствие сокращения поперечнополосатых мышц, которыми снабжены основания части игол. Такие же поперечнополосатые мышцы подходят к чувствительным волосам (вибриссам).

В туловищной мускулатуре сильного развития достигает упомянутая широкая мышца спины, а также длинная мышца (m. longissimus dorsi), дельтовидная мышца, идущая от переднеспинного отдела к верхней части передней конечности. Хорошо развиты грудная мускулатура (т. реctoralis major и minor), мышцы боков (система т. obliqui) и др. Относительно сложна и совершенна мускулатура конечностей и шеи.

Несколько забегая вперед, мы упомянем о характерной для зверей мышце— диафрагме, или грудобрюшнойпреграде, разграничивающей грудную и брюшную полости. Диафрагма выпукла впереди и при сокращении становится плоской: вследствие этого грудная полость увеличивается и воздух всасывается в легкие. Иннервируется n. phrenicus, отходящим от шейного сплетения спинномозговых нервов. Через диафрагму проходит пищевод и крупные кровеносные сосуды. Наличие грудобрюшной перегородки обусловливает возможность более совершенного дыхания и, следовательно, более интенсивного обмена веществ в организме.

Статья на тему Кожные железы млекопитающих

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.