ЗНАЧЕНИЕ УЧАСТКОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

С давних времен между учеными идет спор о местонахождении (локализации), участков коры головного мозга, связанных с различными функциями организма. Были высказаны самые разнообразные и взаимно противоположные точки зрения. Одни считали, что каждой функции нашего организма соответствует строго определенная точка в коре головного мозга, другие отрицали наличие каких бы то ни было центров; любую реакцию они приписывали всей коре, считая ее целиком однозначной в функциональном отношении. Метод условных рефлексов дал возможность И. П. Павлову выяснить ряд неясных вопросов и выработать современную точку зрения.

В коре головного мозга нет строго дробной локализации функций. Это следует из экспериментов над животными, когда после разрушения определенных участков коры, например двигательного анализатора, через несколько дней соседние участки берут на себя функцию разрушенного участка и движения животного восстанавливаются.

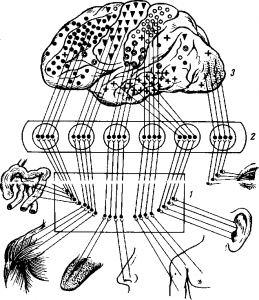

Рис. СХЕМА СВЯЗИ ОТДЕЛОВ КОРЫ С РЕЦЕПТОРАМИ. 1- спинной или продолговатый мозг; 2 — промежуточный мозг; 3 — кора головного мозга.

Эта способность корковых клеток замещать функцию выпавших участков связана с большой пластичностью коры головного мозга.

И. П. Павлов считал, что отдельные области коры имеют разное функциональное значение (рис.). Однако между этими областями не существует строго определенных границ. Клетки одной области переходят в соседние области. В центре этих областей находятся скопления наиболее специализированных клеток — так называемые ядра анализатора, а на периферии — менее специализированные клетки.

В регуляции функций организма принимают участие не строго очерченные какие-то пункты, а многие нервные элементы коры.

Анализ и синтез поступающих импульсов и формирование ответной реакции на них осуществляются значительно большими областями коры.

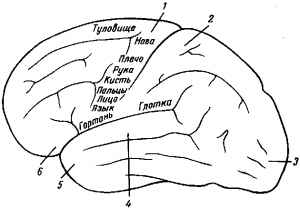

Рассмотрим некоторые области, имеющие преимущественно то или иное значение. Схематическое расположение местонахождения этих областей приведено на рис. 2.

Двигательные функции

Корковый отдел двигательного анализатора расположен главным образом в передней центральной извилине, к переди от центральной (роландовой) борозды. В этой области находятся нервные клетки, с деятельностью которых связаны все движения организма.

Отростки крупных нервных клеток, находящихся в глубоких слоях коры, спускаются в продолговатый мозг, где значительная часть их перекрещивается, т. е. переходит на противоположную сторону. После перехода они опускаются по спинному мозгу, где перекрещивается остальная часть. В передних рогах спинного мозга они вступают в контакт с находящимися здесь двигательными нервными клетками. Таким образом, возбуждение, возникшее в коре, доходит до двигательных нейронов передних рогов спинного мозга и затем уже по их волокнам поступает к мышцам. Ввиду того что в продолговатом, а частично и в спинном мозгу происходит переход (перекрест) двигательных путей на противоположную сторону, возбуждение, возникшее в левом полушарии головного мозга, поступает в правую половину тела, а в левую половину тела поступают импульсы из правого полушария. Вот почему кровоизлияние, ранение или какое-либо другое поражение одной из сторон больших полушарий влечет за собой нарушение двигательной деятельности мышц противоположной половины тела.

В передней центральной извилине центры, иннервирующие разные мышечные группы, расположены так, что в верхней части двигательной области находятся центры движений нижних конечностей, затем ниже центр мышц туловища, еще ниже — центр передних конечностей и, наконец, ниже всех — центры мышц головы.

Рис. 2 СХЕМА ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ головного МОЗГА. 1 — двигательная область; 2 — область кожной и проприоцептивной чувствительности; 3 — зрительная область; 4 — слуховая область; 5 — вкусовая область, 6 — обонятельная область.

Центры разных мышечных групп представлены неодинаково и занимают неравномерные области.

Функции кожной и проприоцептивной чувствительности

Область кожной и проприоцептивной чувствительности у человека находится преимущественно позади центральной (роландовой) борозды в задней центральной извилине.

Локализация этой области у человека может быть установлена методом электрического раздражения коры головного мозга во время операций. Раздражение различных участков коры и одновременный опрос больного об ощущениях, которые он при этом испытывает, дают возможность составить довольно четкое представление об указанном области. С этой же областью связано так называемое мышечное чувство. Импульсы, возникающие в проприорецепторах—рецепторах, находящихся в суставах, сухожилиях и мышцах, поступают преимущественно в этот отдел коры.

Правое полушарие воспринимает импульсы, идущие по центростремительным волокнам преимущественно с левой, а левое полушарие — преимущественно с правой половины тела. Этим объясняется то, что поражение, допустим, правого полушария вызовет нарушение чувствительности преимущественно левой стороны.

Слуховые функции

Слуховая область расположена в височной доле коры. При удалении височных долей нарушаются сложные звуковые восприятия, так как нарушается возможность анализа и синтеза звуковых восприятий.

Зрительные функции

Зрительная область находится в затылочной доле коры головного мозга. При удалении затылочных долей головного мозга у собаки наступает потеря зрения. Животное не видит, натыкается на предметы. Сохраняются только зрачковые рефлексы.

У человека нарушение зрительной области одного из полушарий вызывает выпадение половины зрения каждого глаза. Если поражение коснулось зрительной области левого полушария, то выпадают функции носовой части сетчатки одного глаза и височной части сетчатки другого глаза.

Такая особенность поражения зрения связана с тем, что зрительные нервы по пути к коре частично перекрещиваются.

Спинномозговая жидкость и ее роль

Межоболочечные пространства центральной нервной системы заполнены спинномозговой жидкостью. Спинномозговая жидкость представляет собой прозрачную, бесцветную жидкость, имеющую слабо щелочную реакцию. Белки в ней составляют 0,02%, глюкоза—0,06%. Спинномозговая жидкость образуется из плазмы крови. Образование спинномозговой жид-

кости происходит беспрерывно. У взрослого человека количество ее в среднем равняется 100—150 мл, у грудного ребенка — 40—60 мл.

Одновременно с образованием происходит и отток спинномозговой жидкости. Она всасывается преимущественно в венозную систему, но частично поступает и в лимфатическую.

Значение спинномозговой жидкости заключается в том, что она способствует равномерному распределению давления в костном футляре, в котором помещается мозг, а также поддерживает постоянство осмотического давления. Далее в спинномозговую жидкость выделяются продукты обмена веществ центральной нервной системы и некоторые гормоны желез внутренней секреции, например задней доли гипофиза.

СОН

Сон является физиологической потребностью организма. Человек примерно одну треть своей жизни проводит во сне. Наибольшее количество дней, в течение которых человек может преодолеть сон, не превышает 4—5. После истечения этого срока человек обычно чувствует неодолимую потребность спать и засыпает.

Во время сна в организме происходит ряд изменений. Резко расслабляются мышцы, их тонус понижается.

У спящего человека теряется связь с окружающей средой. Органы чувств перестают воспринимать обычные раздражения. Полностью тормозится условнорефлекторная деятельность коры мозга. Дыхание становится более редким и глубоким, работа сердца замедляется, кровяное давление понижается, мочеобразовательная деятельность почек падает, температура тела несколько снижается и т. д.

В течение всего периода сна глубина его меняется. Наиболее глубокий сон бывает в первые 1—2 часа; затем следует спокойный сон и, наконец, наступает пробуждение. У некого рых людей сон вновь становится глубоким на 6-7-м часу.

Взрослые люди спят 7—8 часов в сутки, новорожденные — 20 часов; затем продолжительность сна у детей постепенно снижается и в возрасте 4—10 лет составляет 10 часов.

Кроме нормального суточного сна, различают сезонный сон (спячка медведей и некоторых других животных), наркотический, который возникает при даче наркотических веществ (морфин, хлороформ, эфир, алкоголь и др.), гипнотический и, наконец, патологический сон. Патологический сон наступает как нарушение деятельности центральной нервной системы, вызванное длительным изменением кровообращения, поражением или разрушением некоторых участков мозга. Такой сон обычно длится дни, недели, месяцы, а иногда и годы.

И. П. Павлов на основе многолетних наблюдений над животными и людьми создал теорию сна.

Длительная и напряженная работа нервных клеток может привести к их утомлению и истощению. Если утомление и истощение этих клеток будут большими, это может вызвать серьезные нарушения их нормальной деятельности и причинить им большой вред.

В качестве охранительной реакции от утомления и функционального истощения нервных клеток в коре головного мозга возникает тормозной процесс, который распространяется и захватывает всю кору и подкорковые отделы (промежуточный и средний мозг),— наступает сон. Таким образом, в основе сна лежит иррадиированный по коре тормозной процесс, захватывающий и ближайшие подкорковые отделы.

«Сон есть внутреннее торможение,— писал И. П. Павлов,— иррадиированное, распространившееся сплошь на всю массу полушарий и на лежащие ниже отделы головного мозга».

Физиологическое значение сна И. П. Павлов видел в его охранительной роли.

И. П. Павлов писал: «Клетки больших полушарий в высшей степени чувствительны к малейшим колебаниям внешней среды и должны быть тщательно оберегаемы от перенапряжения, чтобы не дойти до органического разрушения. Таким охранительным средством для клеток больших полушарий и является торможение».

Статья на тему Значение участков головного мозга

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.