Место человека в природе

Дарвин в книге «Происхождение человека и половой отбор» (1871) дал убедительные научные доказательства того, что человек появился в результате развития живой природы и история его формирования определялась законами, общими для всех живых существ, что человек не занимает в природе особого положения, а представляет лишь наиболее высокоразвитое звено в цепи развития всего живого. Человек связан узами родства с животными, и в первую очередь с обезьянами, которые, по выражению Дарвина, являются самыми близкими родичами человека.

Рис. 1. Кисти рук: 1—шимпанзе; 2 — орангутанга; 3 — человека

Энгельс в работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» (1896) показал, что ведущими моментами в превращении древних, ныне уже не существующих, человекообразных обезьян в предков современного человека были труд, коллективная жизнь и членораздельная речь.

В настоящее время естественное происхождение человека из животного мира является общепризнанным.

Современная палеонтология (наука о древних ископаемых формах жизни; греч. palaios — древний), палеоантропология (наука об ископаемом человеке; греч. anthropos — человек), зоология, анатомия и другие науки глубоко изучили историю развития, строение животных и человека. Сравнительная анатомия показывает существенное сходство в строении тела человека и высших человекообразных обезьян.

Изучение развития зародыша человека (данные эмбриологии) показывает, что он проходит определенные стадии, свойственные многим позвоночным. Так, в возрасте одного месяца у эмбрионов человека имеются жаберные валики, хвост; головной мозг имеет гладкую поверхность; сердце — в виде трубки, небольшого вздутия и т. д.

План строения человеческого тела в общем соответствует плану строения позвоночных, имеет явные черты родства со всеми их основными группами. В чем состоит эта общность? Тело позвоночных характеризуется двубоковой симметрией. Опорой тела позвоночных служит внутренний скелет. У низших хордовых и у зародышей всех позвоночных он представлен хордой, которая замещается хрящевым, а затем, у большинства, костным осевым скелетом — позвоночным столбом; к нему присоединяются череп и кости поясов конечностей.

Центральная нервная система позвоночных имеет трубчатое строение, состоит из спинного мозга, расположенного в позвоночном канале, и головного мозга, защищенного черепом.

У позвоночных замкнутая кровеносная система, состоящая из сердца, артерий, капилляров и вен. Есть у них и воротная вена, по которой кровь от желудка и кишечника поступает в печень, а оттуда в венозную систему, несущую кровь к сердцу.

Пищеварительный канал позвоночных начинается ротовым отверстием и заканчивается заднепроходным отверстием. Тело позвоночных покрыто кожей, состоящей из многих слоев клеток.

Среди позвоночных наибольшего развития достигли млекопитающие. Человек также относится к классу млекопитающих. Наиболее характерные признаки млекопитающих — кожа, богато снабженная потовыми и сальными железами и покрытая волосами (у некоторых — только в утробный период развития); четырехкамерное сердце, снабжающее ткани артериальной кровью, которая не смешивается с венозной; легкие имеют альвеолярное строение, что сильно увеличивает их дыхательную поверхность и обеспечивает усиленный газообмен. Зародыш млекопитающих, за исключением клоачных и сумчатых, тесно связан с материнским организмом при помощи плаценты, а новорожденный детеныш питается молоком матери. Большинство млекопитающих имеет молочные и постоянные зубы, прорезывающиеся в определенном порядке и в определенные сроки. Нижняя челюсть непосредственно сочленяется с черепом. В шейном отделе позвоночника — семь позвонков.

В центральной нервной системе млекопитающих особого развития достигает головной мозг, его высший отдел — кора больших полушарий.

У млекопитающих имеются молочные железы. Характерная биологическая черта млекопитающих — живорождение.

Согласно систематике, человеку отводится место в отряде приматов, в подотряде обезьяноподобных, или питекоидных. В состав семейства гоминид (семейство людей — Hominidae) входят современные люди, образующие один вид: человек разумный (Homo sapiens). К роду Homo относятся современный человек и его ближайшие ископаемые предки.

По строению тела человек — высокоразвитый двуногий обезьяноподобный узконосый примат. Верхняя губа у человека (и у обезьян) не прирастает к деснам. Носовые отверстия округлые. Носовая перегородка у человека хрящевая, узкая, как и у большинства обезьян Старого Света. У человека и узконосых обезьян— сходная зубная система. Коренные зубы имеют более или менее широкие коронки, снабженные несколькими бугорками. Одной из важнейших черт сходства человека с другими приматами служат ногти. На большом пальце стопы у всех приматов имеется плоский широкий ноготь, а у большинства такой ноготь есть и на большом пальце кисти. Пять пальцев, снабженных ногтями, являются характерным признаком отряда приматов. Хватательные конечности у приматов обладают большой подвижностью, причем большой палец способен противостоять остальным. Подвижность кисти обеспечивается значительной подвижностью лучевой и локтевой костей, плечевым суставом, в котором шарообразная головка плечевой кости входит в соответствующую ямку лопатки, а также хорошо развитой ключицей. Сходен человек с другими приматами и по соотносительному развитию пальцев кисти в длину и их подвижности. Как и у обезьян, третий (средний) палец у человека самый длинный, затем у подавляющего большинства следуют четвертый (безымянный) и второй (указательный), патом пятый и первый (рис. 1).

У человека, как и у обезьян, глазницы обращены вперед. Зрение бинокулярное (объемное) и цветное. Головной мозг у человека имеет обезьяний, или питекоидный, тип строения. Основные его извилины и борозды характерны и для обезьян.

Плацента у человека и антропоидов дискоидальная и настолько плотно срастается с маткой, что при родах отпадают и образующие с ней одно целое участки слизистой оболочки матки (отпадающая плацента).

Основные отличия человека от животных заключаются не столько в физических особенностях его строения, сколько в социальном характере его жизни, труде и членораздельной речи. В жизни современного человека ведущее значение имеют факторы социальные.

Человек отличается от антропоидов качественным превосходством головного мозга, тонкостью анализаторов, вертикальным положением тела, освободившим руки от функции передвижения.

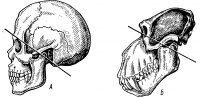

Мозг человека имеет массу втрое большую, чем у гориллы, хотя последняя в три раза тяжелее человека. Мозговой череп человека значительно преобладает над лицевым (рис. 2). Нижняя челюсть человека подковообразная, с выступающим подбородком, что связано с речевой деятельностью и развитием мускулатуры языка.

А — человека; Б — павиана

Позвоночный столб человека имеет четыре характерных изгиба, и череп «насажен» на него сверху, а не «привешен» к нему спереди, как у обезьяны. Тазобедренный и коленный суставы человека несколько разогнуты при стоянии, у высших обезьян они согнуты даже при вертикальном положении тела.

Мускулатура нижних конечностей человека в связи с прямохождением стала более мощной, а костная основа ее — более массивной. Ноги человека длиннее, чем руки, которые не достигают в вытянутом положении колен, и заканчиваются стопой в форме свода.

Кости нижних конечностей, особенно бедренная кость у человека, длиннее гомологичных костей верхних конечностей.

У человекообразных обезьян наблюдаются обратные соотношения. Устойчивое положение туловища человека на длинных ногах обеспечивается укорочением позвоночного столба, в то время как у обезьян он длиннее конечностей.

С освобождением руки от функции ходьбы в связи с прямо-хождением связано прогрессивное развитие первого пальца, противопоставленного остальным. К числу характерных особенностей человеческой руки как органа и продукта труда следует отнести дифференцированность движений пальцев. Каждый палец человека обладает значительно большей самостоятельностью движений, чем у обезьян. Иннервация человеческой руки совершеннее, чем у обезьян.

Понятие о тканях, органах и системах органов

Организм — самостоятельно существующая единица органического мира, реагирующая как единое целое на различные изменения внешней среды. Характерным для всякого организма является определенная организация его структур.

В процессе эволюции многоклеточных организмов произошла дифференция клеток: появились клетки различных размеров, формы, строения и функций. В ходе индивидуального развития из одинаково дифференцированных клеток образуются ткани, характерное свойство которых — структурное объединение, морфологическая и функциональная общность и взаимодействие клеток. Различные ткани специализированы по функциям. Так, характерным свойством мышечной ткани является сократимость; по нервной ткани передается возбуждение и т. д.

Несколько тканей, объединенных в определенный комплекс, образуют орган (почка, глаз, желудок и т. п.). Орган представляет собой часть тела, которая занимает в нем постоянное положение, имеет определенное строение и форму и выполняет одну или несколько функций. Орган состоит из нескольких видов тканей, но одна из них всегда преобладает и определяет его главную, ведущую функцию. В мышце, например, такой тканью является мышечная. Органы представляют собой рабочие аппараты организма, специализированные на выполнении сложных видов деятельности, необходимых для существования целостного организма. Сердце, например, выполняет функцию насоса, перекачивающего кровь из вен в артерии; почки — функции выделения из организма конечных продуктов обмена веществ; костный мозг — функцию кроветворения и т. д.

В теле человека имеется много органов, но каждый из них является частью целостной системы организма и служит его нуждам.

Несколько органов, совместно выполняющих определенную функцию, образуют систему органов (пищеварительная, дыхательная и др.). Системы органов — это анатомические и функциональные объединения нескольких органов, участвующих в выполнении какого-либо сложного акта деятельности.

Среди всех систем особое значение имеет нервная система, объединяющая и регулирующая деятельность всех остальных систем организма и определяющая его поведение во внешней среде.

Нередко две или несколько систем органов объединяют в понятие аппарат. Например, скелетная и мышечная системы составляют опорно-двигательный аппарат.

Однако следует всегда помнить, что, обладая сложной организацией, живой организм представляет собой единое целое, в котором деятельность всех его структур — клеток, тканей, органов и их систем — согласована и подчинена этому целому.

Статья на тему Место человека в природе

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.