Что такое магматическое минералообразование

Минералообразование непосредственно из магмы

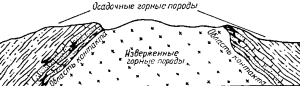

По мере остывания в магме начинаются процессы дифференциации, т. е. процессы, ведущие к разделению составных частей магмы.

Еще в жидком состоянии происходит отделение расплавленных сульфидов и частично окислов. Аналогичный процесс совершается при плавке сульфидных руд и носит название ликвации.

Таким путем отщепляются от магматического расплава сернистый никель — пентландит и сернистое железо (пирротин), дающие иногда крупные промышленные скопления.

По мере остывания наступает и кристаллизация магмы, причем отдельные минералы в закономерной последовательности выпадают из магматического расплава:

- Одни опускаются в более глубокие зоны магматического очага.

- Другие всплывают ближе к поверхности.

Такое изменение состава магматического расплава получило название кристаллизационной дифференциации.

Выделившиеся кристаллы могут при понижении температуры давать новые соединения, реагируя с расплавом, сильно усложняя картину минералообразования (см. принцип реакции минералов с магмой).

В конечных стадиях процесса кристаллизации магмы в остаточном расплаве концентрируются летучие составные части — преимущественно вода.

Растворимость летучих веществ в магме ограничена и, как показали экспериментальные исследования, не превышают 10 — 12% при тех давлениях, которые мыслятся на глубинах магматических очагов.

При пересыщении магмы летучими наступает бурное их выделение — кипение и вырывающиеся летучие вещества, находясь в состоянии надкритического пара или «флюида», уносят в растворе многие вещества магмы, особенно кремнезем и калиевые соединения.

Такие флюиды могут задерживаться в застывающей породе и вызывать в них реакции минералообразования.

Так, по видимому, возникают пегматитовые жилы.

В других случаях флюиды устремляются в области более низкого давления — в крупные трещины или пропитывают породы по мельчайшим волосным трещинам.

Этого рода процессы вызывают образование пневматолитовых минералов или обусловливают явления контактового метаморфизма.

Наконец, на своем пути в земной коре магма растворяет — ассимилирует — боковые породы, обогащаясь материалом этих пород:

- Кальцием, если порода известковая.

- Алюминием, водою, если порода глинистая.

- Кремнеземом, если порода песчанистая.

Выделяющиеся из застывающей магмы газы и пары воды постепенно охлаждаются и на некотором расстоянии от магматического очага, сначала очень значительном, а по мере остывания магмы все ближе и ближе к ней, — превращаются в перегретые водные растворы.

Из них в трещинах и пустотах земной коры откладываются многочисленные минералы гидротермального происхождения.

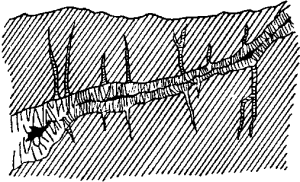

В том числе минералы рудных жил, месторождения которых чаще всего имеют линейную форму, соответствующую трещинам в земной коре.

Процессы минералообразования в рудных жилах идут при различных температурах и давлении в зависимости от глубины и удаленности от интрузивного тела:

- В одних случаях наблюдается простое заполнение трещин и пустот.

- В других — минеральные растворы вступают, кроме того, во взаимодействие с минералами вмещающих горных пород.

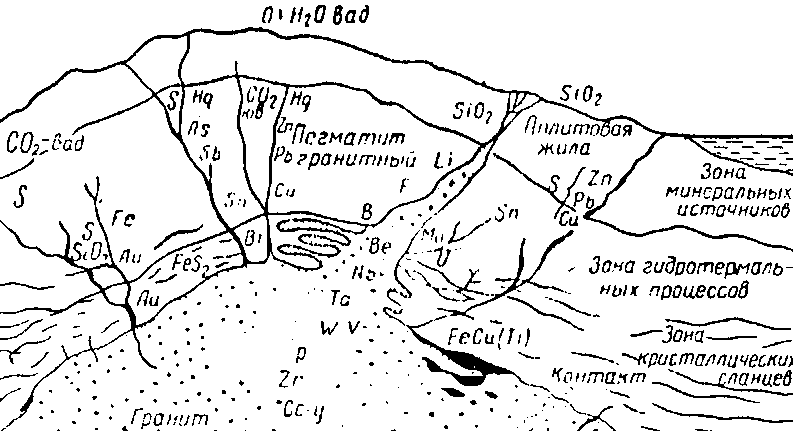

Общая схема всех процессов минералообразования, связанных с магмой, видна на рис. , изображающей разрез через земную кору в области гранитных магм.

Химические символы элементов указывают, в какой части магматической массы или связанных с нею пегматитовых и рудных жил преимущественно образуются соединения соответствующих элементов.

При этом видно, что углекислый газ поверхностного (вадозного) происхождения, растворенный в грунтовых водах.

Играет особенно важную роль в минералообразующих процессах самых верхних частей земной коры, тогда как ювенильный углекислый газ, выделяющийся из магмы и связанных с нею горячих водных растворов, участвует в минералообразовании на больших глубинах.

Минералообразование в области контактов

Охлаждение и затвердевание внедрившейся в твердую оболочку магмы представляет процесс очень медленный, зависящий от величины магматической массы и глубины ее залегания.

Во время остывания летучие вещества магмы при температурах от 300 до 800° вступают в реакцию с окружающими породами, вызывая в них явления контактового метаморфизма с образованием ряда весьма характерных минералов.

При этом известняки и доломиты превращаются в скарны — контактово-метаморфические образования, происшедшие в результате воздействия на них газов и паров вещества самой магмы, особенно ее кремнезема и глинозема.

Первоначально это влияние магмы на окружающие ее породы — исключительно тепловое; но затем, как только поверхностные части магмы начнут затвердевать, из ее глубин по трещинам выделяются газы и пары, главным образом, соединения различных металлов.

Образующиеся выделения металлических руд располагаются обычно среди измененных пород, окружающих магматическое тело, частью непосредственно у самого контакта, частью на более или менее значительном расстоянии от него (рис. 2).

При участии таких процессов образовались многие крупные месторождения железных руд, преимущественно магнитного железняка, например гора Магнитная на Южном Урале.

Гидротермальное минералообразование

По мере постепенного застывания магмы газообразные составные части ее и пары воды сгущаются и превращаются в горячие водные растворы.

Которые образуются сначала на некотором расстоянии от горячего магматического тела, постепенно подвигаясь все ближе к нему.

Из этих растворов, циркулирующих по трещинам и порам горных пород, образуется ряд минералов гидротермального происхождения, к которым принадлежат и минералы рудных жил.

Водные растворы, циркулирующие по трещинам при высоком давлении и температуре, нередко сильно изменяют боковые породы.

При выделении минералов из горячих водных растворов на блюдаются два типа минералообразования, существенно отличаю щихся друг от друга.

- В большинстве случаев отложение минералов происходит в трещинах, порах, вообще в готовых уже пустотах: это — тип заполнения пустот; при этом образующиеся месторождения имеют более или менее ясно выраженную линейную форму рудных жил. Если при этом и наблюдается изменение боковых пород и образование в них новых минералов, то эти процессы имеют второстепенное значение.

- Реже наблюдается, что растворы, циркулирующие по горным породам, в особенности по химически мало устойчивым известнякам и доломитам, растворяют частицы последних и замещают их частицами руды и сопровождающих минералов.

Развиваются процессы метасоматоза и получаются метасоматические месторождения.

Примером могут служить месторождения сидерита (FеСО3), возникшие вследствие замещения известняка растворами, содержащими соли двухвалентного железа.

Схематически этот процесс может быть выражен таким уравнением:

Fе(НСО3)2 + СаСО3 = FeCO3 (сидерит) + Са(НСO3) (раствор).

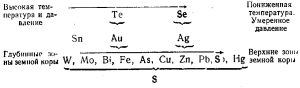

В зависимости от глубины залегания и близости к магматическому очагу различают глубинные жилы (гипотер-мальные), жилы средней глубины (мезотермаль-ные) и поверхностные жилы (эпитермальные).

В жилах разных типов минералообразование идет различными путями, в зависимости от господствующей температуры и давления.

Глубинные жилы образовались при температурах от 300 до 375° и давлении в несколько сот атмосфер.

В жилах средней глубины процессы минералообразования идут при температурах от 200 до 300° и при давлении от 140 до 400 ат.

Из рудных минералов в них преобладают главным образом сернистые соединения — пирит, медный колчедан, свинцовый блеск, цинковая обманка и блеклые руды.

Из самородных элементов обычны золото и серебро.

Минералом, слагающим главную массу жильного тела, в котором включены руды, является главным образом кварц, но также обычны и карбонаты — кальцит, доломит и, реже, плавиковый шпат и барит.

Процессы метасоматоза в особенности типичны для жил средней глубины, причем, при сильном развитии их, месторождения приобретают форму неправильных выделений в земной коре, заполненных обломками боковых пород, которые соединены цементом из рудных минералов.

Нередко наблюдаются также неправильные жилы и рудные тела других форм, состоящие из жильных минералов с рудою или даже только из руды, которые образовались по типу заполнения пустот. При этом процессы метасоматоза не играли существенной июли.

Практическое значение рудных жил средней глубины очень велико: они дают большую часть мировой добычи золота, серебра, меди, цинка и свинца.

В поверхностных жилах процессы минералообразования идут при умеренном давлении и температурах до 200° на небольших глубинах.

В некоторых случаях водные растворы выходят на поверхность земли в виде горячих ключей, что дает возможность непосредственного наблюдения процесса образования минералов.

Наиболее убедительные факты минерало- и, в частности, рудо-образования наблюдаются на выходах горячих источников Северной Америки (в Калифорнии, Неваде, Колорадо).

Источник Стимбот-Спрингс в Неваде (температура воды 84°Ц) отлагает кремнистые туфы, содержащие киноварь, сурьмяный блеск и сернистые соединения мышьяка, меди и свинца.

На глубине около источника открыта кварцевая жила с киноварью.

В числе рудных минералов поверхностных жил на первом месте стоят золото и серебро.

Среди минералов, выделяющихся в рудных жилах, нужно различать, с одной стороны, немногие минералы, выпадающие большими массами и составляющие тело жилы (75—90% ее весового состава) (рис. 3).

Сюда относятся: кварц, флюорит, кальцит. С другой стороны, выделяется ряд минералов, включенных в тело жилы.

В гидротермальных жилах они представлены главным образом сернистыми соединениями цветных металлов, пиритом и другими рудами.

В рудных жилах разных типов минералообразование идет различными сложными путями в зависимости от температуры, давления, химического состава растворов, степени концентрации в них различных веществ и состава окружающих пород.

Влияние температуры и давления при прочих равных условиях выражается в зональном расположении элементов и минералов в зависимости от удаления растворов от магматического массива.

Эта зависимость может быть выражена такой схемой:

В этой схеме важнейшие металлы расположены в том порядке выпадания из растворов их соединений и в тех парагенетических группировках, которые наблюдаются в гидротермальных рудных жилах разных типов по мере удаления растворов от магматического очага.

Как показал С. С. Смирнов, весьма существенную роль в образовании различных типов жил играет неоднократное выделение жильных растворов магмой (пульсация).

Этот процесс сильно усложняет состав жил и приводит к наложению одного процесса на другой (телескопирование — подобно вдвиганию одних трубок в другие в подзорной трубе).

Минералообразование в пневматолитовых жилах и пегматитах

В последних стадиях кристаллизации магмы в остаточных расплавах накапливаются пары воды, частью диссоциированные на Н и ОН, HF, HCl, H2S и летучие соединения В, Р, S и С.

Если эти газы пробиваются по трещинам в периферические части затвердевшей магмы и проникают на некоторое расстояние в боковые породы.

Они вызывают образование ряда типичных минералов, например оловянного камня и ряда других, называемых минералами пневматолитовых жил.

Эти жилы имеют вытянутую форму, соответствующую трещинам во вмещающих породах, а также и в самом интрузивном теле.

Газообразные составные части магмы, называемые минерализаторами оказывают особо благоприятное влияние на кристаллизацию минералов из магм, уменьшая вязкость расплава и понижая температуру затвердевания.

Они способствуют развитию ряда минералов, которые не могли бы выделиться из магмы, лишенной минерализаторов.

Минерализаторы действуют и на боковые породы, вызывая в них сильные и характерные изменения. Такие процессы известны в особенности в месторождениях оловянного камня.

Реакция образования оловянного камня протекает в схеме так:

SnF4 + 2H2O = SnO2 + 4HF

Остаточная магма имеет более низкую температуру, чем первоначальная, в иных случаях — даже ниже 600°.

Из нее выделяется большое количество флюидов — надкритических газов-растворов, дающих образования, называемые пегматитами и обычно имеющие формы жил неравномерной мощности.

У поверхности застывания магмы упругие газы минерализаторов образуют многочисленные пустоты, в которых свободно растут крупные кристаллы.

Благодаря этой физико-химической обстановке обычные породообразующие минералы — полевые шпаты, кварц, слюды — достигают в пегматитовых жилах очень крупных размеров и часто образуют прекрасные кристаллы.

Так, в Карелии была заложена выработка в одном кристалле микролина; в Южной Дакоте (США) кристаллы сподумена LiAlSi2О6, похожие на древесные стволы, достигают 12 м в длину.

Кристаллы горного хрусталя в несколько десятков сантиметров длиной не представляют редкости.

Вывод

Минералообразование из магмы — сложный процесс, который происходит на различных глубинах земной коры.

При остывании магмы происходят процессы дифференциации, в результате чего различные минералы выпадают из расплава по закономерной последовательности.

Кристаллизационная дифференциация способствует образованию разнообразных минералов в разных зонах магматического очага.

Интересно, что при пересыщении магмы летучими веществами происходит их бурное выделение, что может привести к образованию пневматолитовых минералов или вызвать явления контактового метаморфизма.

Кроме того, магма может взаимодействовать с боковыми породами, что обогащает ее различными элементами и способствует образованию различных минералов, таких как рудные жилы.

Важную роль в минералообразующих процессах играет углекислый газ как поверхностного, так и ювенильного происхождения.

Углекислый газ растворенный в грунтовых водах способствует минерало-образованию в верхних частях земной коры, в то время как ювенильный углекислый газ выделяющийся из магмы участвует в процессах минералообразования на больших глубинах.

Таким образом, процессы минералообразования из магмы и в области контактов представляют собой важную часть геологических процессов, формирующих минеральный состав земной коры.

Каждый этап этих процессов вносит свой вклад в разнообразие минералов и горных пород, что делает изучение данной темы увлекательным и актуальным для геологии и горного дела.

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.