Кольцевые силикаты это минералы, сложные вещества, в ходят в очень большой класс силикатов, где подразделяются по группам:

2. Слоевые силикаты,

3. Ленточные силикаты,

4. Цепные силикаты,

5. Кольцевые силикаты,

6. Островные (ортосиликаты)

Примером кольцевого силиката может служить родонит, турмалин, берилл и другие.

Что такое кольцевые силикаты

К кольцевым силикатам с группой [Si3O9] относятся волластонит, родонит и другие минералы.

Волластонит

Химический состав — Ca3[Si3O9]. Тв. 4,5—5,5.

Уд. в. 2,78—2,91. Сингония моноклинная.

Цвет белый, сероватый, желтоватый, красноватый. Блеск стеклянный или перламутровый.

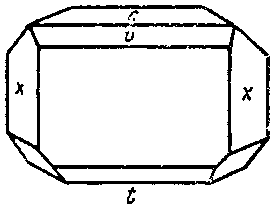

Волластонит встречается в столбчатых или характерных пластинчатых кристаллах («дощатый шпат») (рис.) также в сплошных массах.

Диагностика, как определить. Для волластонита характерны пластинчатые формы кристаллов, лучистые или шестоватые агрегалов волластонита парагенезис с минералами контактного происхождения.

Выделяется на контакте магмы с известняками; также при действии горячих восходящих растворов, насыщенных кремнекислотой, на известняки и другие карбонатные породы.

Встречен, как новообразование, и накипи паровых котлов

Образование. По условиям образования — при температуре ниже чем 1180° — волластонит служит «геологическим термометром», характеризуя температурные условия геологических процессов.

В СНГ волластонит встречается на Урале (Гумбейское месторождение) и в Сибири (в ряде контактовых месторождений).

Родонит (орлец)

Химический состав — Mn3[Si3O9]. Тв. 5,5— 6,5. Уд. в. 3,4—3,68. Сингония триклинная.

Плотные зернистые массы красновато-розового цвета с черными прожилками МnО2; изредка кристаллы.

Диагностика, как определить. Родонит отличается от других минералов по плотной структуре и характерной окраске. Перед паяльной трубкой дает реакцию на Mn (фиолетовый перл буры).

Образование родонита связано с метаморфическими сланцами, в зоне контакта с отложениями марганцовых минералов.

В СНГ исключительное по размерам месторождение родонита находится на Урале в районе Свердловска.

Применяется как прекрасный поделочный материал для изготовления ваз, шкатулок, чернильниц и т. п. Превосходно полируется.

Представителем силикатов с кольцом [Si6О18] является берилл.

Берилл

Химический состав— Be3Al2[Si6O18]. Тв. 7,5—8. Уд. в. 2,63—2,8. Сингония гексагональная.

Встречается в хорошо образованных шестигранных приз мах, различной величины, до огромных кристаллов более 1М длиной.

Прозрачен или полупрозрачен до непрозрачного С несовершенной спайностью.

В зависимости от окраски различают: синевато-зеленый, различных оттенков и интенсивности окраски, аквамарин (рис. 2).

Ярко-зеленый (от примеси соединения хрома) — изумруд; чаще всего берилл образует белесоватые, непрозрачные, желтые или светлые зеленоватые кристаллы.

Диагностика, как определить. Берилл и аквамарин отличаются от других минералов обликом кристаллов, цветом и высокой твердостью.

Образуется в пегматитовых жилах вместе с полевыми шпатами, кварцем и слюдами.

Применение. Зеленый прозрачный изумруд гранится, как первоклассный драгоценный камень. Прозрачные бериллы и аквамарины—драгоценные камни второго класса.

Непрозрачные разновидности — руда на бериллий, — редкий легкий металл, идущий для сплавов с медью, магнием, алюминием и др.

К кольцевым силикатам усложненного строения, содержащим бор, относится семейство турмалина.

Турмалин

Химический состав — буро-алюмосиликат, очень сложного состава. Тв. 7—7,5. Уд, в. 2,98—3,20. Сингония тригональная.

Встречается в кристаллах в виде удлиненных призм (рис. 3 и 4). Цвет зеленый, розовый, бурый, иногда один кристалл разно окрашен (полихромный турмалин).

Диагностика, как определить. Для турмалина характерны: призматическая тригональная (трехгранная) форма кристаллов, отсутствие спайности (отличие от амфиболов и эпидота) и твердость. У шерла характерный излом, как у каменных углей.

Турмалин встречается главным образом в гранитных породах и в пегматитовых жилах. Кроме того, он характерен для сланцев и области контактов.

Месторождения в СНГ: Урал, близ Свердловска (дер. Алабашка, Мурзинка и Липовка); Боршовочный кряж (розовые и полихромные турмалины); Карелия (шерлы).

Подобно кианиту нередок в тяжелой фракции песков и песчаников.

Применение. Красиво окрашенные прозрачные кристаллы турмалина гранятся, как драгоценный камень.

Зеленый прозрачный турмалин применяется для простых поляризационных приборов (турмалиновые щипцы).

Чистые и прозрачные кристаллически однородные камни применяются в радиотехнике (для стабилизации длины волн).

Цепные силикаты

Семейство пироксенов. Пироксены играют весьма важную роль в составе многих основных изверженных пород, как цветные породообразующие минералы.

Особенности их кристаллического строения обусловливают в них наличие спайности по граням призмы, причем трещины пересекаются под углом, близким к 90°.

Состав пироксенов может быть легко выведен, исходя из формулы -диопсида CaMg[Si2O6], путем изоморфного замещения Са — натрием, a Mg — железом и алюминием.

Моноклинные пироксены. Диопсид

Химический состав Са (Mg,Fe)[Si2О6]. Тв. 6. Уд. в. 3,2—3,3.

Окраска от бесцветной до бутылочно-зеленой. Обычно ветре чается в призматических кристаллах, а также в зернах и зернистых массах.

Диагностика, как определить. Диопсид отличается от описываемого ни же авгита более светлой зеленой окраской, обычно также более крупными размерами кристаллов и агрегатов.

Диопсид — типичный минерал области контактов магматических пород с известняками.

В СНГ хорошие кристаллы диопсида встречаются на Урале, близ Златоуста и близ озера Байкал (Слюдянка) — «байкалиты».

Авгит

Химический состав — (Са, Na) (Mg, Fe, Al) [(Si, Аl)2О6]. Тв. 6,5. Уд. в. 3,3—3,6.

Зеленовато-черный или коричнево-черный минерал, очень распространенный, как составная часть основных магматических горных пород.

Чаще всего встречается равномерно распределенным в массе породы в виде зерен, изредка в хорошо образованных кристаллах в излившихся породах (рис. 5).

Диагностика. Кристаллы авгита в вулканических породах легко узнать по их характерному облику. Выветрелый авгит покрыт обычно налетом ржавчины.

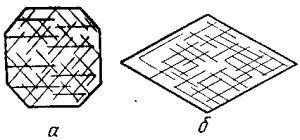

Угол между направлениями спайности у авгита (87°) близок к прямому (рис. 6, а).

Эгирин

Химический состав — NaFe3[Si2О6]. Тв. 6—6,5. Уд в 3,50—3,55.

Цвет зеленый до черного, на изломе — темнозеленый. Блеск стеклянный, переходящий в смолистый. Спайность ясная.

Кристаллы призматические, крупные, иногда тонкие и игольчатые, одиночные или в виде «солнц» и волокнистых скоплений.

Эгирин-породообразующий минерал нефелиновых сиенитов и других щелочных горных пород.

Месторождения — Южный Урал, Вишневые и Ильменские горы, Украина и др.

Диагностика. Для эгирина характерен парагенезис с щелочными силикатами.

При вторичных изменениях пироксены замещаются амфиболами (уралитизации) или хлоритами.

Ромбические пироксены

Ромбические пироксены редко дают хорошо сформированные пластинчатые или табличатые кристаллы.

Обычно встречаются в неправильных зернах и зернистых агрегатах.

а-у пироксена, б-у амфибола

Они широко распространены, как составные части основных и ультраосновных магматических горных пород (габбро, перидотитов, пироксенитов и др.).

Где они выделяются самостоятельно из расплавов или образуются за счет оливина по уравнению (Mg, Fe) 2[SiO4] + SiO2 (Mg, Fe) 2[Si2O6].

Отдельные минералы этого подсемейства, образующие изоморфный ряд, начиная с соединения состава Mg2[Si2O6] с постепенным замещением ионов Mg ионами Fe2.

Кристаллографические, оптические и другие свойства их изменяются, в зависимости от состава.

Энстатит

Химический состав — Mg2[Si2O6]. Тв. 5,5. Уд. в. Зд—3,3. Окрашен в светлые оттенки серого, зеленого, желтого или бурого цвета. Блеск стеклянный или перламутровый.

Часто образуется, как минерал контактов.

Бронзит

Химический состав—(Mg, Fe)2[Si2О6]

Разновидность энстатита с примесью железа. Часто обладает металловидным блеском, откуда и возникло его название.

Гиперстен. Химический состав—(Fe, Mg)2[Si2O6]. Тв. 5—6. Уд. в. 3,4—3,5.

Цвет темный коричневато-зеленый, серовато-черный. Блеск перламутровый, иногда металловидный.

Диагностика, как определить. Энстатит и гиперстен можно отличить от других пироксенов только в шлифе под микроскопом.

Для бронзита часто характерен металловидный блеск.

При вторичных изменениях переходит в серпентин (бастит), частично в тальк.

Амфиболы

Амфиболы — весьма распространенные породообразующие минералы, входящие в состав магматических и некоторых метаморфических горных пород.

Встречаются они также в лавах вулканов и в зонах контакта магмы с известняками.

Химический состав некоторых амфиболов очень сложен. Он легко выводится из формулы тремолита (ем. роговую обманку).

Кристаллы амфиболов — обычно удлиненные, призматические часто игольчатые. Амфиболы обладают совершенной спайностью, направления которой идут под углом 124° одно к другому (рис. 6, б).

Тремолит

Химический состав — Ca2Mg5(OH)2[Si4O11]2. Тв. 5,5—6. Уд. в. 2,9—3. Сингония моноклинная.

Цвет белый, светлозеленый, желтоватый. Спайность совершенная. Встречается в виде вытянутых игольчатых кристаллов, нередко собранных в радиально- лучистые агрегаты и пучки.

Диагностика, как определить. Для тремолита характерны формы кристаллов. От актинолита он отличается более светлой окраской.

Тремолит — типичный минерал различных метаморфических процессов. Он образуется при термальном метаморфизме известняков и доломитов в присутствии кремнекйслоты и воды.

Актинолит

Химический состав — Ca2(Mg, Fe)5(OH)2[Si4O11]2. Тв. 5,5—6. Уд. в. 3,03—3,17. Сингония моноклинная.

Встречается в виде вытянутых, лучистых кристаллов различных оттенков зеленого и буровато-зеленого цвета (с занозистым изломом), часто собранных, подобно тремолиту, в радиально—лучистые пучки.

Диагностика, как определить. Для актинолита характерны формы кристаллов, окраска и излом.

Амфиболовый асбест отличается от серпентин-асбеста большей хрупкостью и меньшей прочностью волокон.

Актинолит нередко образуется при метаморфизме известняков и доломитов, вместе с тремолитом, в особенности при метаморфизме основных магматических пород—базальтов и габбро, также змеевиков.

Актинолит — существенная составная часть актинолитовых сланцев. Кроме того, часто встречаются в виде лучистых агрегатов в тальковом и хлоритовом сланце.

Иногда тремолит и актинолит, подобно некоторым другим амфиболам, переходят в тонковолокнистые массы, называемые амфиболовым или рогово-обманковым асбестом, а также в плотный нефрит.

Нахождение. В СНГ актинолит и актинолитовые сланцы встречаются на Урале — в Свердловском и Златоустовском районах.

Употребление. Амфиболовый асбест отличается кислотоупорностью, высоко ценится и применяется в химической промышленности. Нефрит — ценный поделочный камень.

Роговая обманка

Химический состав может быть изображен, как сложные изоморфные замещения в тремолите:

(Са, Na)2 (Mg, Fe2, Al, Fe3, Mn, Ti)5 (OH, F)2[Si4O11]2. Тв. 5,5. Уд. в. 3—3,5. Сингония моноклинная.

Роговая обманка по химическому составу — один из наиболее сложных силикатов, дающий пример широкой способности слагающих их элементов давать изоморфные замещения.

Так, «ОН» замешается час пеню фтором, кальций—натрием, магний—железом в двух- и трехвалентной форме, алюминием, марганцем и частично титаном.

Цвет роговой обманки от светлозеленого до темнозеленого и черного. Строение волокнистое, излом занозистый.

Поверхность минерала напоминает нередко поверхность рога, откуда произошло и само название.

Спайность совершенная. Блеск на плоскостях спайности шелковистый. Роговая обманка часто встречается в виде столбчатых, хорошо образованных кристаллов.

Диагностика, как определить. Кристаллы роговой обманки можно узнать по форме и цвету. Угол между направлениями спайности (124°) у роговой обманки тупой (рис. 6, б) (отличие от авгита).

Роговая обманка весьма распространенный породообразующий минерал сиенитов, диоритов и других магматических пород. Смоляно-черная Ti — содержащая разность, встречается в базальтах.

Роговая обманка образуется или самостоятельно из расплава, или кристаллизуется по пироксену (авгиту). Такие псевдоморфозы носят название уралита.

Встречается как равномерно распределенными мелкими вкраплениями в массе породы, так и крупными выделениями.

Она является типичным минералом некоторых метаморфических пород (амфиболитов). При вторичных изменениях замещается актинолитом, хлоритом и эпидотом.

Различают также группу щелочных амфиболов, аналогичных эгирину и встречающихся в тех же условиях.

Щелочные амфиболы, как и все другие, отличаются от пироксенов прежде всего наличием в их составе гидроксила.

Статья на тему Кольцевые силикаты

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.