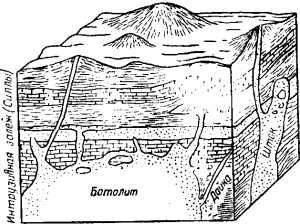

Интрузивные залежи это (рис. 2) (или силлы) представляют пластообразные массы изверженных пород, интрудированные параллельно напластованию осадочных пород.

Размеры залежей очень разнообразны и достигают 13 км в поперечнике и до 300 км мощности.

В виде залежей чаще всего встречаются диабазы и близкие к ним породы группы габбро.

Что такое интрузивные залежи

Жилы интрузивных пород получаются при заполнении изверженной породой трещин, расширяемых силою внедряющейся магмы.

Размеры их колеблются от нескольких метров до 100 и более километров в длину. Жилы нередко дают ответвления или отростки, называемые апофизами.

Жилы, секущие напластование и падающие под большими углами, часто называют дайками (рис. 2).

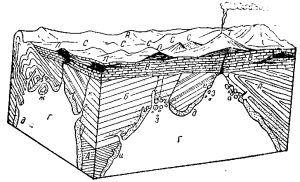

Батолиты (рис. 3 и 2) представляют интрузивные массы, часто громадных размеров, которые, в противоположность лакколитам и штокам, расширяются вниз, и корней их установить не удается.

Для пород излившихся характерны формы залегания в виде потоков, покровов и куполов (рис. 6).

Потоки образуются, если жидкая, легкоподвижная магма те-чет по наклонной плоскости; поток км уже, чем круче склон.

При излиянии такой же магмы на более или менее ровную поверхность получается покров. Покровы иногда достигают колоссальных размеров. В Индии на Деканском плоскогорье известны

А, Б и В—три свиты осадочных отложений, образующие коовлю батолита; Г—батолит, состоящий из еще не остывшей расплавленной магмы.

На границе с батолитом осадочные породы частью сплавлены (д). частью глубоко изменены (метаморфизованы) на некотором расстоянии от границы (е).

Отдельные глыбы осадочных пород (ж и з) погружаются в магму батолита и постепенно расплавляются в ней, образуя так называемые ксенолиты.

Рис. 2. Блок-диаграмма магматической области с изображением взаимоотношений различных форм залегания изверженных пород.

По трещинам в осадочных породах (и и к) магма проникает по направлению к земной поверхности, образуя жилы, лакколиты -(л)—чечевицеобразные залежи, расщепляющие пласты толщи В (показаны на рисунке черным) и вулканы: действующий— Т и несколько потухших —С покровы базальта, занимающие площадь в 60 000 км2.

В Исландии покровы достигают мощности до 1000 м.

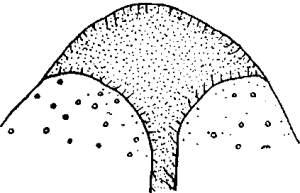

Если же магма в момент своего излияния очень густа и малоподвижна, то она образует так называемый купол (рис. 6), имеющий вид колокола, холма или конуса.

Исследование горных пород

При исследовании горных пород в поле большое значение имеет наблюдаемая в них отдельность.

Образование ее связано с внешними условиями, при которых происходит охлаждение породы, и отличается большой закономерностью и правильностью.

Образование трещин отдельности при охлаждении происходит с такой силой, что иногда крупные зерна минералов, входящих в состав горной породы, разрываются этими трещинами на две части.

Для основных горных пород, в особенности базальтов и иногда, андезитов, характерна столбчатая отдельность, связанная с процессами сжатия или остывания, причем порода разделяется на четырех-, пяти- и шестиугольные столбы (рис. 7).

Кислым породам, например гранитам, свойственна пластовая отдельность.

Возникновение ее вызывается частью действием движущих интрузивное тело сил, частью разрывами при сокращении застывающей породы: последняя разделяется трещинами как бы на пласты.

Если к этим трещинам присоединяются две системы взаимно перепендикулярных вертикальных трещин.

Порода разделяется на параллелипипеды; получается параллелепипедальная («матрацевидная») отдельность.

Которая, по мнению некоторых ученых, обусловлена исключительно дислокационными усилиями, действовавшими на внедряющуюся магму.

Кроме того, в изверженных породах, в особенности в основных, нередко наблюдается шаровая отдельность, которая получается при подводных излияниях.

Вследствие равномерного остывания по всем направлениям изливающихся частей лавы; встречается также скорлуповатая отдельность, развивающаяся в результате преимущественно пустынного выветривания.

Классификация магматических пород

Магма, которая на поверхности земли дает лавовый поток или покров, при застывании на большой глубине образует породу иной структуры и минералогического состава — породу глубинную.

Можно предполагать, что каждой глубинной породе соответствует излившаяся; такие породы называются обыкновенно излившимися аналогами соответствующих глубинных пород.

Кроме этих двух основных типов, имеется ряд магматических пород в большинстве случаев глубинного типа, встречающихся в виде жил и называемых поэтому жильными горными породами.

По происхождению они являются продуктами первичной магмы или «остаточным» ее расплавом того или иного состава.

Они не содержат стекла и обладают полнокристаллической структурой как равномерно, так и неравномернозерпистой (порфировой или порфировидной).

Минералогический состав

Минералогический состав магматических пород характеризуется преобладанием в них немногих минералов, носящих название породообразующих.

На основании статистического подсчета составных частей 700 изверженных пород можно дать таблицу распространенности в этих породах различных минералов (%):

Полевые шпаты……………… 60

Кварц …………………. 12

Амфиболы и пироксены…………… 17

Слюды …………………. 4

Прочие силикаты ……………. 6

Остальные минералы (не силикаты)……… 1

Итого . . 100%

Для минералогического, а следовательно, и химического состава массивных горных пород особенно характерно содержание в них кремнекислоты.

На этом основании различают три главные группы:

1) Кислые (богатые кремнекислотой) породы,

2) Средние, в которых кремнекислота целиком или почти целиком насыщена основаниями,

3) Основные (бедные кремнекислотой).

В кислых породах существенная роль принадлежит кварцу и кислым полевым шпатам (в особенности ортоклазу или микроклину).

В основных и в большинстве средних породах кварца нет, присутствуют преимущественно известково-натровые полевые шпаты (плагиоклазы) и, кроме того, значительное количество железомагнезиальных минералов.

Например, оливин, ромбические пироксены, роговая обманка и др. Кислые породы содержат 65—75% кремнезема, средние 50—65% и основные 40—50%.

Кроме того, выделяют группу ультраосновных пород с содержанием кремнезема менее 40%. Удельный вес кислых пород колеблется от 2,3 до 2,7, а средних и основных от 2,7 до 3,2.

Следует отметить также группу щелочных пород, характеризующихся некоторыми особенностями состава: обилием щелочей (до 20%) и сравнительно малым содержанием кремнекислоты и глинозема (50—40% SiО2 и 27—9% Аl2O3).

Сочетания минералов в тех или иных породах подчинены закономерности, вызываемой определенными температурными условиями, а также условиями концентрации в застывающих магматических расплавах.

Весьма характерным свойством магматических силикатов является их способность реагировать с расплавом, из которого они выделились.

Процесс кристаллизации ведет к изменению состава расплава за счет выделяющихся минералов с составом, отличным от расплава.

Образование минералов

Образовавшиеся кристаллы или долго остаются во взвешенном состоянии в магме, или же успевают потонуть, или всплыть в ней.

В зависимости от этого, они или успевают прореагировать с расплавом, или отделяются от него (дифференциация).

Как пример, можно привести реакцию выделившихся из магмы кристаллов оливина с остаточной магмой и превращения их в пироксены:

(MgFe)2 SiО4 + SiO2 = (Mg, Fe)2 Si2О6

(оливин) (из расплава) энстатит)

Можно изобразить в виде схемы последовательность образования минералов в магме и их взаимосвязь.

При этом следует отметить, что магнезиально-железистые (фемические) минералы (цветные компоненты) кристаллизуются в известной степени независимо от Са — Na —К — алюмосиликатов (салических) (светлые компоненты) и их взаимоотношения определяются главным образом температурными условиями.

По современным представлениям, отнесение пород к палеотипным и кайнотипным связано лишь со степенью их изменённости, а отнюдь не с возрастом.

Такие изменения породы называются зеленокаменными или порфиритовыми и краснокаменными или порфировыми.

Каждый ряд начинается (слева) от самой кислой породы и заканчивается наиболее основной.

Все породы, помещенные в одном вертикальном столбце, по существу однородны по химическому и отчасти минералогическому составу.

Таблица состава интрузивной залежи

| Липарит | Трахит | (Фонолит) | Андезит | Базальт | (Пикрит) |

| Кварцевый порфир | Ортофир | — | Порфирит | Диабаз | (Пикритовый порфирит) |

| Гранит | Сиенит | Нефелиновый сиенит | Диорит | Габбро | Пироксенит.Перидотит.Дунит |

Породы, редко встречающиеся в СНГ и не описанные в отделе «Петрография», заключены в скобки.

Таблица важна для общей ориентировки; поэтому в ней помещены только важнейшие типы массивных горных пород, без указания разновидностей, которые приведены в. тексте при описании отдельных групп.

Кроме основных подразделений, Данных в таблице, необходимо отметить деление изверженных город па известково-щелочные и щелочные, важное для группы сиенитов и гранитов; эти породы будут рассмотрены при описании соответствующих групп.

В таблице не помещены жильные пороты. Наиболее распространенные из них соответствуют гранитной, диоритовой и сиенитовой магмам и называются аплитами, пегматитами и лампрофирами.

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.