История квантовой механики

Теория Бора с самого начала вызывала многие вопросы, остававшиеся без ответа. Эти вопросы были поставлены Резерфордом еще при обсуждении рукописи первой статьи. Мы приводили высказывание Резерфорда о трудностях, возникших в связи с идеями Бора, как понимать сочетание идей Бора и классической механики, в которой нет места для квантовых скачков, и откуда электрон знает, на какую орбиту ему следует перескакивать.

Рис. А. Комптон

Бор назвал эти замечания Резерфорда «дальновидными». Резерфорд со всей ясностью показал противоречивость недетерминированных квантовых условий и квантовых скачков и строго детерминированных законов движения электрона по атомным орбитам. Однако успехи теории Бора в объяснении спектров заставили забыть об этом противоречии. Тем не менее сразу было видно, что первоначальной теории многого недостает. Это особенно ясно было видно на примере эффекта Зеемана.

В 1896 г. голландский физик Питер Зееман (1865—1949) произвел опыт, который пытался осуществить еще Фарадей. Пламя натриевой горелки он помещал между полюсами электромагнита и наблюдал в спектроскоп ее спектр. По оси электромагнита был просверлен канал, так что явление можно было наблюдать не только перпендикулярно силовым линиям поля (поперечный эффект), но и вдоль поля (продольный эффект). При наблюдении поперек поля, кроме линии с частотой колебаний v0 равной частоте колебаний в отсутствие поля, наблюдались две линии с частотами v1=v0— ∆vи v2=v0+∆v. Все три линии линейно поляризованы. Несмещенная линия соответствует колебаниям вдоль силовых линий (π-компонент), смещенные — колебаниям, перпендикулярным силовым линиям (δ-компоненты). При наблюдении вдоль поля несмещенная компонента отсутствует, смещенные линии поляризованы по кругу в противоположных направлениях,

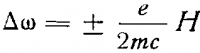

Лоренц в 1897 г. дал простую теорию эффекта, исходя из представлений, что в атомах электроны совершают круговые движения с циклической частотой ω0. В магнитном поле на них действует сила Лоренца и частота обращения изменяется на величину ∆ω, равную приближенно

Лармор в 1899 г. интерпретировал действие магнитного поля как действие поля тяжести на волчок. Волчок прецессирует вокруг направления силы тяжести с угловой частотой До. Точно так же вращающиеся электроны в атоме пре-цессируют вокруг силовых линий магнитного

поля с круговой частотой ∆ω = ±(e/2mc)H

(прецессия Лармора). Объяснение Лармора — Лоренца явилось выдающимся достижением электронной теории, и в 1902 г. Зееман и Лоренц были удостоены Нобелевской премии за открытие и объяснение эффекта Зеемана.

А. Зоммерфельд, развивая теорию Бора, ввел идею пространственного квантования. Движение электрона по орбите определяется радиальным и азимутальным квантовыми числами или главным квантовым числом п, определяющим энергию электрона, и побочным квантовым числом Ʀ, определяющим форму орбиты. Положение орбиты в пространстве определяется третьим магнитным квантовым числом т. Введение этого числа и квантование направлений оси по отношению к магнитному полю позволяет дать объяснение эффекта Зеемана. Однако это объяснение в известном смысле было хуже объяснения, данного Лоренцем. Оно ничего не говорило о поляризации линий. Вообще теория спектров, по Бору и Зоммер-фельду, говорила лишь о частотах линий и не могла объяснить их интенсивность и поляризацию. Чтобы теория могла что-то сказать об этом, Бор ввел принцип соответствия.

Согласно этому принципу «существует далеко идущее соответствие» между квантовым и классическим описанием излучения. В квантовом описании линии спектра излучения обусловлены переходами из одного состояния в другое, в классическом эти линий определяются разложением движения электрона в ряд Фурье. При этом, как указывает Н. Бор, «частота излучения, испускаемого при переходе между стационарными состояниями, характеризуемыми числами п’ и п», большими по сравнению с их разностью, совпадает с частотой одной из компонент излучения, которую можно ожидать при избранном движении электрона в стационарном состоянии на основании обычных представлений». Далее Бор пишет: «Задаваясь вопросом о более глубоком значении найденного соответствия, мы вправе, естественно, ожидать, что соответствие не ограничивается совпадением частот спектральных линий, вычисленных тем и другим методом, но простирается и на их интенсивности. Такое ожидание равносильно тому, что вероятность определенного перехода между двумя стационарными состояниями связана известным образом с амплитудой, соответствующей гармонической компоненте».

Применение принципа соответствия позволило определить и поляризацию в нормальном эффекте Зеемана. Квантовый переход, соответствующий изменению магнитного квантового числа на ±1, дает круговую поляризацию в плоскости, перпендикулярной к силовым линиям. Квантовый переход ∆m=0 соответствует линейной поляризации, параллельной силовым линиям.

Но нормальный эффект Зеемана представляет скорее исключение, чем норму. На опыте встречается более сложный эффект: расчленение на несколько компонентов (мультиплетов). Мультиплетами оказываются и линии спектров элементов. Аномальный эффект и мультиплет-ная структура спектров не укладывались в рамки обычной теории Бора.

С вопросом о сложной структуре линий был тесно связан вопрос о магнитных свойствах атома. Еще Д. С. Рождественский в своем докладе 15 декабря 1919 г. предполагал, что дублеты и триплеты спектральных линий обусловлены действием магнитных сил, вызванных движением электронов. «Магнитная задача должна лежать в основе задачи об атомах»,— говорил Рождественский.

О. Штерн и В. Герлах в 1921 г. пропустили молекулярный пучок через неоднородное магнитное поле и неопровержимо доказали наличие у атомов магнитного момента. Но детали опыта (расщепление пучка на два) опять не укладывались в теорию Бора—Зоммерфельда.

В том же 1921 г. А. Ланде дал формальную схему описания мультиплетов с помощью векторной модели и ввел связанный с квантовыми числами Ʀ и j множитель Ланде. Он также получил «двойной магнетизм»: отношение между магнитным и вращательным моментом атомного остова (т. е. ядра и всех электронов, кроме оптического) оказалось вдвое больше того, который следует из теории Бора—Зоммерфельда. Противоречия с теорией Бора в ее первоначальном варианте накапливались на каждом шагу, и квантовое описание спектроскопических фактов все более и более усложнялось.

Особенно тягостное положение создалось в теории света. Эйнштейн в своей классической работе 1917 г. о световых квантах сделал дальнейший шаг в сторону корпускулярной теории света. Он предположил, что атом излучает, «выстреливая» квант света в том или ином направлении («игольчатое излучение»). При этом квант света обладает всеми свойствами материальной частицы: энергией E=hv, массой

m = E/c2 = hv/c2 и импульсом p = hv/c = h/λ

Эта идея нашла блестящее подтверждение в открытии, сделанном американским физиком Артуром Комптоном (и, по-видимому, П. Де-баем) в 1922 г. Комптон (1892—1962), изучая рассеяние рентгеновских лучей веществом, содержащим слабо связанные электроны (графитом), установил, что частота (длина волны) рассеянных рентгеновских лучей изменяется в зависимости от угла рассеяния. С увеличением угла рассеяния она уменьшается (длина волны увеличивается), излучение становится более «мягким».

В 1923 г. А. Комптон и независимо от него П. Дебай дали теорию этого «эффекта Комптона». Теория была основана на идее Эйнштейна: квант света сталкивается с электроном по закону упругого удара. Применяя законы сохранения энергии и импульса, Комптон и Дебай получили формулу для изменения длины В) рассеянного излучения:

∆λ= 2λ0sin2(ϴ/2)

где λ0= h/mc универсальная константа (комптоновская длина волны). Дебай написал эту формулу в несколько измененном виде. Это простое и наглядное объяснение эффекта в сильно» степени способствовало укреплению представления о кванте света как частице, для которой Комптоном был предложен термин «фотон», ставший общеупотребительным.

К 1924 г. в науке о свете создалось тягостное положение, которое очень наглядно охарактеризовал О. Д. Хвольсон в своем докладе на IV съезде физиков в Ленинграде. Разделив-мелом доску на две части А и В, он вписал на одной стороне факты, объясняемые волновой теорией света, на другой — факты, объясняемые квантовой теорией. «Ни волновая, ни квантовая теории,— говорил в связи с этим принимавший участие в съезде Эренфест, — не в состоянии охватить все области световых явлений». Всеобъемлющей теории света, как это констатировал Хвольсон, не было. Однако эффект Комптона и опыт А. Ф. Иоффе и Н. И. Добронравова, о котором было сообщено на съезде, как будто перевешивали чашу весов в пользу квантовой теории. Эренфест в своем докладе рассказал о попытке построить квантовую теорию дифракционной решетки.

В 1924 г. Бор совместно с Г. Крамерсом и Дж. Слэтером написал статью «Квантовая теория излучения», опубликованную в 1924 г.

В поисках выхода из тяжелого положения авторы предложили даже отказаться от требования применения закона сохранения энергии к отдельным актам излучения и поглощения света атомом. Закон сохранения энергии должен выполняться лишь статистически, в среднем. Они ввели представление о виртуальном поле, индуцирующем квантовые переходы, и, полностью сохраняя волновые представления, пытались построить теорию квантовых эффектов. Однако гипотеза Бора, Крамерса и Слэтера была опровергнута экспериментами, в которых неопровержимо доказывалось, что каждый акт взаимодействия света с веществом подчиняется закону сохранения энергии. Выход, таким образом, Бором и его сотрудниками еще не был найден.

Идеи Де Бройля

В 1923 г. в докладах Парижской академии наук были опубликованы три статьи французского физика Луи де Бройля: «Волны и кванты», «Кванты света, дифракция и интерференция», «Кванты, кинетическая теория газов и принцип Ферма», в которых выдвигалась совершенно новая идея, переносящая дуализм в теории света на сами частицы материи.

Де Бройль рассматривает некоторый волновой процесс, связанный с телом, движущимся со скоростью υ = βc. Эта волна обладает частотой, определяемой соотношением E=hv=mc2, и движется в направлении движения тела со скоростью и = c/β. «Мы будем рассматривать ее лишь как фиктивную волну, связанную с перемещением движущегося тела». Де Бройль показывает далее, что для электрона, движущегося по замкнутой траектории с постоянной скоростью, меньшей скорости света, траектория будет устойчива, если на ней укладывается целое число таких волн. Условие это совпадает с квантовым условием Бора: mυR = nh/2π. Скорость частицы υ=с β является скоростью группы волн, обладающих частотами, мало отличающимися друг от друга и соответствующими частоте mc2/h. Эта волна, которую де Бройль называл «волной фазы», пилотирует движение частицы, несущей энергию mc2, сама же фазовая волна энергии не несет. Гипотеза де Бройля позволяет «осуществить синтез волнового движения и квантов». Де Бройль утверждает наличие в природе волновых явлений и для частиц вещества. Он пишет: «Дифракционные явления обнаруживаются в потоке электронов, проходящих сквозь достаточно малые отверстия. Быть может, экспериментальное подтверждение наших идей следует искать в этом направлении».

Де Бройль указывает, что его новая механика относится к прежней механике, классической и релятивистской, «так же как волновая оптика относится к геометрической». Он пишет, что предложенный им синтез «представляется логическим венцом совместного развития динамики и оптики со времени XVII в.».

25 ноября 1924 г. де Бройль защитил диссертацию «Исследования по теории квантов». С этого времени некоторые авторы считают возникновение идей волновой механики. Де Бройль впоследствии возражал, указывая, что он открыл волновую механику еще в 1923 г., «поскольку в своей диссертации лишь развил идеи, содержащиеся в моих статьях, написанных в сентябре—октябре 1923 г.».

Но эти статьи не вызвали сразу широкого отклика. Содержащееся в них указание на дифракцию электронов прошло мимо экспериментаторов. Дифракция электронов была открыта через 5 лет после появления статей де Бройля вне всякой связи с ними и до известной степени случайно. Но на идеи де Бройля обратили внимание теоретики — Эйнштейн и Шредингер, с успехом развившие их в своих работах.

В своей статье «Кванты, кинетическая теория газов и принцип Ферма» де Бройль, опираясь на исследования, проводимые в 1911 — 1913 гг. Планком, Нернстом, а также Саккуром и Тетроде, разрабатывает статистику газов и световых квантов. Саккур и Тетроде, начав в 1911—1912 гг. применение идей квантовой теории к газам, предложили считать элементарный фазовый объем газа равным h3. Планк подхватил эту идею и связал ее с теоремой Нернста, квантовый характер которой установил впервые он. Теперь де Бройль, используя свое представление о волнах материи, выводит закон распределения Максвелла для газов и формулу Планка для квантов света.

Статья на тему История квантовой механики

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.