Генрих Рудольф Герц

Рис. Г. Р. Герц

В среду этих лидеров немецкой науки и техники вошел и Герц. По окончании в 1875 г. гимназии Герц учился сначала в Дрезденском, а потом в Мюнхенском высшем техническом училище. Но скоро он понял, что его призвание— наука, и перешел в Берлинский университет, где изучал физику под руководством Гельмгольца.

Герц был любимым учеником Гельмгольца, и именно ему Гельмгольц поручил проверить экспериментально теоретические выводы Максвелла. Герц начал свои знаменитые опыты, будучи профессором Высшей технической школы в Карлсруэ, и заканчивал их в Бонне, где был профессором экспериментальной физики.

Умер Герц 1 января 1894 г. Его учитель Гельмгольц, написавший некролог на своего ученика, скончался в том же году 8 сентября.

Гельмгольц в своем некрологе вспоминает начало научного пути Герца, когда он предложил ему тему для студенческой работы из области электродинамики, «будучи уверен, что Герц заинтересуется этим вопросом и успешно его разрешит». Таким образом Гельмгольц ввел Герца в ту область, в которой ему впоследствии пришлось сделать фундаментальные открытия и обессмертить себя. Характеризуя состояние электродинамики в то время (лето 1879 г.), Гельмгольц писал: «…Область электродинамики превратилась в то время в бездорожную пустыню. Факты, основанные на наблюдениях и следствиях из весьма сомнительных теорий, — все это было вперемежку соединено между собой». Заметим, что эта характеристика относилась к 1879 г.— году смерти Максвелла. Герц родился как ученый именно в этот год. Нелестная характеристика электродинамики конца 70-х—начала 80-х годов XIX в. дается и Энгельсом в 1882 г. Энгельс отмечает «вездесущность электричества», проявляющегося при изучении самых различных процессов природы, растущее его применение в промышленности и указывает, что, несмотря на это, «оно является именно той формой движения, насчет существа которой царит еще величайшая неясность». «В учении… об электричестве,— продолжает Энгельс,— мы имеем перед собой хаотическую груду старых, ненадежных экспериментов, не получивших ни окончательного подтверждения, ни окончательного опровержения, какое-то неуверенное блуждание во мраке, не связанные друг с другом исследования и опыты многих отдельных ученых, атакующих неизвестную область вразброд, подобно орде кочевых наездников». Хотя Энгельс выражается более резко, чем Гельмгольц, их характеристики в основном совпадают: «бездорожная пустыня», «блуждание во мраке». Но Гельмгольц ни слова не говорит о Максвелле, а Энгельс отмечает «решительный прогресс» эфирных теорий электричества и «один бесспорный успех», имея в виду экспериментальное подтверждение Больцманом закона Максвелла n2 = ε. «Таким образом,— резюмирует Энгельс,— специально максвелловская эфирная теория была подтверждена экспериментально». Но решающее подтверждение было еще впереди.

Пока же молодому ученому в работах «Попытка определения верхней границы для кинетической энергии течения электричества (1880г.),докторской диссертации «Об индукции во вращающихся телах» (март 1880 г.). «Об отношении максвелловских электродинамических уравнений к противоположной электродинамике» (1884 г.) приходилось пробираться по «бездорожной пустыне», нащупывая мосты между соперничающими теориями. В работе 1884 г. Герц показывает, что максвелловcкая электродинамика обладает преимуществами по отношению к обычной, но считает не доказанным, что она единственно возможная. В дальнейшем Герц, однако, остановился на компромиссной теории Гельмгольца. Гельмгольц взял у Максвелла и Фарадея признание роли среды в электромагнитных процессах, но в отличие от Максвелла считал, что действие незамкнутых токов должно быть отлично от действия замкнутых токов. Действие замкнутых токов выводится из обеих теорий одинаково, в то время как для незамкнутых токов, по Гельмгольцу, должны наблюдаться различные следствия из обеих теорий. «Для каждого, кто знал в то время действительное положение дел,—писал Гельмгольц,—было ясно, что полного понимания теории электромагнитных явлений можно будет достичь только путем точного исследования процессов, связанных с этими мгновенными незамкнутыми токами».

Этот вопрос изучал в лаборатории Гельмгольца Н. Н. Шиллер, посвятивший этому исследованию свою докторскую диссертацию «Диэлектрические свойства концов разомкнутых токов в диэлектриках» (1876 г.). Шиллер не обнаружил различия между замкнутыми и незамкнутыми токами, как это и должно было быть по теории Максвелла. Но, видимо, Гельмгольц не удовлетворился этим и предложил Герцу вновь заняться проверкой теории Максвелла и взяться за решение задачи, поставленной в 1879 г. Берлинской Академией наук: «показать экспериментально наличие какой-нибудь связи между электродинамическими силами и диэлектрической поляризацией диэлектриков». Подсчеты Герца показали, что ожидаемый эффект даже при наиболее благоприятных условиях будет слишком мал, и он «отказался от разработки задачи». Однако с этих пор он не переставал думать о возможных путях ее решения и его внимание «было обострено в отношении всего, что связано с электрическими колебаниями».

Действительно, при низких частотах эффект тока смещения, а именно в этом основное отличие теории Максвелла от теории дальнодействия, ничтожен, и Герц правильно уяснил, что для успеха решения задачи нужны высокочастотные электрические колебания. Что было известно об этих колебаниях?

В 1842 г. американский физик Дж. Генри, повторяя опыты Савара 1826 г., установил, что разряд лейденской банки «не представляется… единичным переносом электрического флюида с одной обкладки банки на другую» и что необходимо допустить «существование главного разряда в одном направлении, а затем несколько отраженных действий назад и вперед, каждое из которых является более слабым, «ли предыдущее, продолжающееся до тех пор, пока не наступит равновесие».

Гельмгольц в мемуаре «О сохранении силы» также констатирует, что разряд батареи лейденских банок следует представлять «не как простое движение электричества в одном направлении, а как движение его туда и обратно между обеими обкладками, как колебания, которые все более и более уменьшаются, пока вся их живая сила не уничтожается суммой сопротивлений».

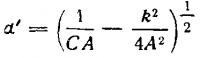

В. Томсон в 1853 г. исследовал разряд проводника заданной емкости через проводник данной формы и сопротивления. Применяя к процессу разряда закон сохранения энергии он вывел уравнение разрядного процесса в следующем виде:

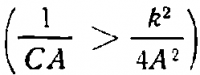

где q — количество электричества на разряжаемом проводнике в данный момент времени t, С — емкость проводника, Ʀ — гальваническое сопротивление разрядника, А — «постоянная, которую можно назвать электродинамической емкостью разрядника» и которую мы сейчас называем коэффициентом самоиндукции или индуктивностью. Томсон, анализируя решение этого уравнения при различных корнях характеристического уравнения, находит, что когда величина

имеет действительно значение

то peшение показывает, «что главный проводник теряет свой заряд, заряжается меньшим количеством электричества обратного знака, снова разряжается, опять оказывается заряженным еще меньшим количеством электричества обратного знака, снова разряжается, опять оказывается заряженным еще меньшим количеством электричества первоначального знака, и это явление повторяется бесконечное число раз, пока не установится равновесие». Циклическая частота этих затухающих колебаний

ω = 2π/T = α’

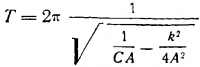

Таким образом, период колебаний можно представить формулой:

При малых значениях сопротивления получаем известную формулу Томсона:

Электромагнитные колебания были экспериментально исследованы В Феддерсеном (1852—1918), который рассматривал изображение искрового разряда лейденской банки во вращающемся зеркале. Фотографируя эти изображения, Феддерсен установил, что «в электрической искре имеют место попеременно противоположные токи» и что время одного колебания «увеличивается в той мере, как возрастает корень квадратный из электризуемой поверхности», т. е. период колебаний пропорционален корню квадратному из емкости, как это и следует из формулы Томсона. Недаром Томсон, переиздавая в 1882 г. свою работу «О преходящих электрических токах», рассмотренную выше, снабдил ее примечанием, датированным 11 августа 1882 г.: «Теория колебательного электрического разряда, рассмотренная в этой статье 1853 года, приобрела вскоре интересную иллюстрацию в прекрасном фотографическом исследовании электрической искры, выполненном Феддерсеном». Далее Томсон указывает, что его теория «была подвергнута очень важному и замечательно выполненному экспериментальному исследованию в лаборатории Гельмгольца в Берлине», ссылаясь на работу Н. Н. Шиллера 1874 г, «Некоторые экспериментальные исследования электрических колебаний». Томсон отмечает, что среди других «замечательных результатов» этого исследования «были определены из измерений периодов наблюдаемых колебаний индуктивные емкости (т. е. диэлектрические проницаемости) некоторых твердых изолирующих веществ».

Таким образом, к началу исследований Герца электрические колебания были изучены и теоретически и экспериментально. Герц с его обостренным вниманием к этому вопросу, работая в высшей технической школе в Карлсруэ, нашел в физическом кабинете пару индукционных катушек, предназначавшихся для лекционных демонстраций. «Меня поразило,— писал он,— что для получения искр в одной обмотке не было необходимости разряжать большие батареи через другую и более того, что для этого достаточны небольшие лейденские банки и даже разряды небольшого индукционного аппарата, если только разряд пробивал искровой промежуток». Экспериментируя с этими катушками, Герц пришел к идее своего первого опыта.

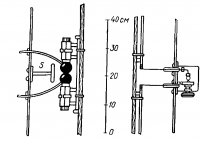

Экспериментальную установку и самые опыты Герц описал в опубликованной в 1887 г. статье «О весьма быстрых электрических колебаниях». Герц описывает здесь способ генерации колебаний, «приблизительно в сто раз быстрее наблюденных Феддерсеном». «Период этих колебаний,— пишет Герц,— определяемый, конечно, лишь при помощи теории, измеряется стомиллионными долями секунды. Следовательно, в отношении продолжительности они занимают среднее место между звуковыми колебаниями весомых тел и световыми колебаниями эфира». Однако ни о каких электромагнитных волнах длиной порядка 3 м Герц в этой работе не говорит. Все, что он сделал, это сконструировал генератор и приемник электрических колебаний, изучая индукционное действие-колебательного контура генератора на колебательный контур приемника при максимальное расстоянии между ними 3 м.

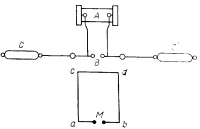

Колебательный контур в окончательном опыте представлял собой проводники С и С’, находящиеся на расстоянии 3 м друг от друга, соединенные медной проволокой, в середине которой находился разрядник индукционной катушки. Приемник представлял собой прямоугольный контур со сторонами 80 см и 120 см, с искровым промежутком в одной из коротких сторон. Индукционное действие генератора на приемник обнаруживалось слабой искоркой в этом промежутке.

Затем Герц сделал приемный контур в виде двух шаров диаметром 10 см, соединенных медной проволокой, в середине которой был искровой промежуток. Описывая результаты опыта, Герц заключал: «Я думаю, что здесь впервые было показано на опыте взаимодействие прямолинейных разомкнутых контуров, имеющее такое большое значение для теории». В самом деле, как мы знаем, именно разомкнутые цепи позволили сделать выбор между конкурирующими теориями. Однако Герц ни в этой первой работе, ни в трех последующих. о максвелловских электромагнитных волнах не говорит, он их еще не видит. Он говорит пока о «взаимодействии» проводников и рассчитывает это взаимодействие по теории дальнодействия. Проводники, с которыми здесь работает Герц, вошли в науку под названием «вибратор» и «резонатор» Герца. Резонатором проводник называется потому, что наиболее сильно возбуждается колебаниями, резонирующими с его собственными колебаниями.

В следующей работе «О влиянии ультрафиолетового света на электрический разряд», поступившей в «Протоколы Берлинской Академии наук» 9 июня 1887 г., Герц описывает важное явление, открытое им и получившее впоследствии название фотоэлектрического эффекта. Это замечательное открытие было сделано благодаря несовершенству герцевского метода детектирования колебаний: искры, возбуждаемые в приемнике, были настолько слабы, что Герц решил для облегчения наблюдения поместить приемник в темный футляр. Однако оказалось, что максимальная длина искры при этом значительно меньше, чем в открытом контуре. Удаляя последовательно стенки футляра, Герц заметил, что мешающее действие оказывает стенка, обращенная к искре генератора. Исследуя тщательно это явление, Герц установил причину, облегчающую искровой разряд приемника,— ультрафиолетовое свечение искры генератора. Таким образом, чисто случайно, как пишет сам Герц, был открыт важный факт, не имевший прямого отношения к цели исследования. Этот факт сразу же привлек внимание ряда исследователей, в том числе профессора Московского университета А. Г. Столетова, особенно тщательно исследовавшего новый эффект, названный им «актиноэлектрическим».

Статья на тему Генрих Рудольф Герц

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.