ОТКРЫТИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Он обнаружил, что если расстояние приемника от вибратора менее 1 м, то характер распределения электрической силы аналогичен полю диполя и убывает обратно пропорционально кубу расстояния.

Однако на расстояниях, превышающих 3 м, поле убывает значительно медленнее и неодинаково в различных направлениях. В направлении оси вибратора действие убывает значительно быстрее, чем в направлении, перпендикулярном оси, и едва заметно на расстоянии 4 м, тогда как в перпендикулярном направлении оно достигает расстояний, больших 12 м.

Этот результат противоречит всем законам теории дальнодействия. Герц продолжал исследование в волновой зоне своего вибратора, поле которого он позже рассчитал теоретически. В ряде последующих работ Герц неопровержимо доказал существование электромагнитных волн, распространяющихся с конечной скоростью. «Результаты опытов, поставленных мною над быстрыми электрическими колебаниями,— писал Герц в своей восьмой статье 1888 г.,— показали мне, что теория Максвелла обладает преимуществом перед всеми другими теориями электродинамики».

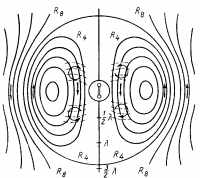

Рис. Поле вибратора Герца

Теоретический анализ

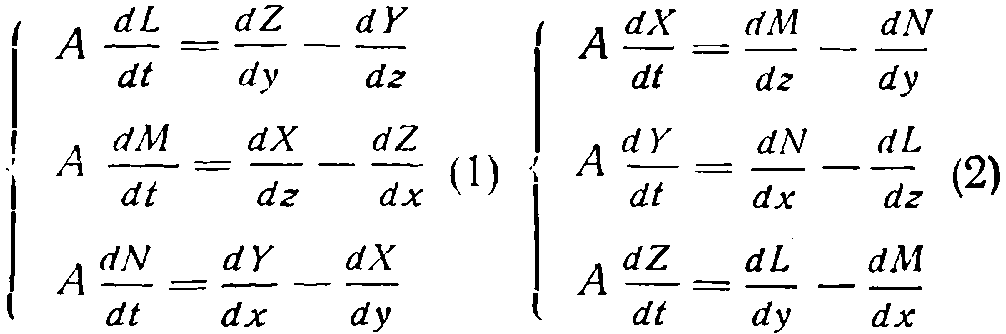

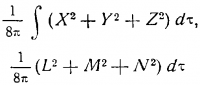

Герц предпринимает теоретический анализ излучения своего вибратора («осциллятор Герца») на основе теории Максвелла. Статья «Силы электрических колебаний, рассматриваемые по максвелловской теории» содержит результаты такого анализа. В ней Герц выписывает уравнения Максвелла в форме, отличной от максвелловской, в виде двух «триплетов»:

Эти уравнения отличаются от современных обозначениями.

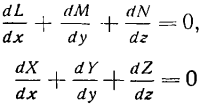

К уравнениям (1) и (2) Герц прибавляет уравнения, выражающие отсутствие зарядов и токов (за исключением начала координат, где Герц помещает диполь с переменным во времени электрическим моментом Elsinnt):

или в современной векторной форме:

divH = 0, divĒ = 0.

Далее Герц выписывает выражения для электрической и магнитной энергии:

и выводит из уравнений Максвелла теорему Пойнтинга о потоке энергии, которую он называет «в высшей степени замечательной». Современные учебники электродинамики пишут фундаментальные уравнения электромагнитной теории в форме Герца, за исключением обозначений, как было сказано выше.

Теперь чаще применяют не гауссову систему единиц, как это делал Герц, а систему СИ. Герц решает уравнения, введя вспомогательную функцию, получившую название «вектор Герца», которую сам Герц выписывал в виде

где E — заряд диполя, l— его длина, т= π/λ

n= π/T

Электростатические поля диполя и магнитного поля

Полученное Герцем решение дает вблизи вибратора картину электростатического поля диполя и магнитного поля элемента тока в соответствии с законом Био—Савара. Но на дальних расстояниях получается волновое поле, напряженность которого убывает обратно пропорционально расстоянию, электрическая сила и магнитная сила перпендикулярны радиусу-вектору и пропорциональны синусу угла, образованному направлением радиуса-вектора с осью диполя.

Поле в этой волновой зоне в различные моменты времени Герц изобразил с помощью картины силовых линий. Эти рисунки Герца вошли во все учебники электричества.

Это поле распространяется в пространстве со скоростью света c=1/A причем в направлении оси диполь не излучает. Максимальное излучение происходит в экваториальном направлении перпендикулярно оси диполя. Эти расчеты Герца легли в основу теории излучения антенн и классической теории излучения атомов и молекул.

Таким образом, Герц в процессе своих исследований окончательно и безоговорочно перешел на точку зрения Максвелла, придал удобную форму его уравнениям, дополнил теорию Максвелла теорией электромагнитного излучения. Герц получил экспериментально электромагнитные волны, предсказанные теорией Максвелла, и показал их тождество с волнами света.

В работе «О лучах электрической силы», помещенной в «Протоколах Берлинской Академии наук» 13 декабря 1883 г., Герц описывает свои опыты по распространению, поляризации, отражению, преломлению электромагнитных волн. Герц построил зеркала для опытов с этими волнами (зеркала Герца), призму из твердой смолы (асфальта) с основанием 1,2 м и высотой 1,5 м с преломляющим углом 30°.

Все эти опыты доказали полную аналогию электромагнитных и световых волн. Готовя в 1891 г. издание собрания своих статей под общим названием «Исследования о распространении электрической силы», Герц написал вводную статью, в которой подробно изложил историю и содержание своих исследований. Обзор экспериментальных работ он заканчивал словами: «Целью этих работ была проверка основных гипотез теории Фарадея—Максвелла, а результат опытов есть подтверждение основных гипотез этой теории».

В 1889 г. Герц прочитал доклад «О соотношении между светом и электричеством» на 62-м съезде немецких естествоиспытателей и врачей. Здесь он подводит итоги своих опытов в следующих словах: «Все эти опыты очень просты в принципе, но тем не менее они влекут за собой важнейшие следствия. Они рушат всякую теорию, которая считает, что электрические силы перепрыгивают пространство мгновенно. Они означают блестящую победу теории Максвелла… Насколько маловероятным казалось ранее ее воззрение на сущность света, настолько трудно теперь не разделить это воззрение».

Опыты Герца

Опыты Герца вызвали огромный резонанс. Особенное внимание привлекли опыты, описанные в работе «О лучах электрической силы». «Эти опыты с вогнутыми зеркалами, — писал Герц в «Введении» к своей книге «Исследования по распространению электрической силы»,— быстро обратили на себя внимание, они часто повторялись и подтверждались. Они получили положительную оценку, которая далеко превзошла мои ожидания».

Среди многочисленных повторений опытов Герца особое место занимают опыты русского физика П. Н. Лебедева, опубликованные в 1895 г., первом году после года смерти Герца. П. Н. Лебедев, усовершенствовав метод Герца, получил самые короткие электромагнитные волны и провел с ними опыты по двойному лучепреломлению, которые Герц не мог воспроизвести со своими относительно длинными волнами.

Статья Лебедева «О двойном преломлении лучей электрической силы» появилась одновременно на русском и немецком языках. На немецком языке она была напечатана в тех же «Annalen der Physik» Видемана, в которых публиковал свои статьи Герц. В начале этой статьи Лебедев кратко излагает ее цель и содержание: «После того как Герц дал нам методы экспериментально проверить следствия электромагнитной теории света и тем открыл для исследования неизмеримую область, естественно появилась потребность делать его опыты в небольшом масштабе, более удобном для научных изысканий…»

Таким образом, П. Н. Лебедев уже в эпоху зарождения радиофизики и радиотехники поставил задачу миниатюризации приборов для излучения и исследования электромагнитных волн и тем самым как бы предначертал современное направление конструкторской мысли в этой области. Приборы Лебедева были настолько малы, что, по выражению итальянского физика Аугусто Риги (1850—1920), который в 1894 г. разработал метод получения коротких волн, их можно было носить в жилетном кармане.

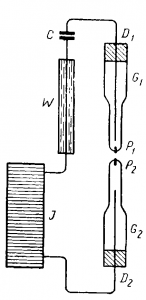

Генератор Лебедева

Генератор Лебедева состоял из двух платиновых цилиндров, каждый по 1,3 мм длиной и 0,5 мм в диаметре, между которыми проскакивала искра. Зеркала Лебедева имели высоту 20 мм, отверстие 12 мм, фокусное расстояние 6 мм. Для исследования преломления Лебедев использовал эбонитовую призму высотой 1,8 см, шириной 1,2 см, весом менее 2 г, тогда как призма Герца весила 600 кг. Столь же малыми были двупреломляющие призмы из ромбической серы. Для наблюдения волн Лебедев пользовался термоэлементом.

Лебедев своей работой выдвинул также задачу идти по пути уменьшения длин электромагнитных волн до смыкания их с длинными инфракрасными волнами. Встретившись на одном из съездов с немецким физиком Рубенсом, который занимался исследованием инфракрасных волн, Лебедев высказал шутливое пожелание встретиться в эфире. Это пожелание осуществили в 20-х годах русские ученые-женщины А. А. Глаголева-Аркадьева и М. А. Левицкая.

П. Н, Лебедев, с одной стороны, укрепил позиции теории Максвелла и, с другой стороны, первым измерил предсказанное Максвеллом световое давление и показал, что оно совпадает по величине с теоретическим значением, полученным Максвеллом.

Петр Николаевич Лебедев родился 8 марта 1866 г. в Москве в купеческой семье. «Свое школьное образование,— писал Лебедев в своем «жизнеописании», приложенном к страсбургской диссертации,— я получил в Евангелическом Петропавловском церковном училище и в Реальном училище Хайновского… С сентября 1884 г. по март 1887 г. посещал Московское высшее техническое училище.

Чтобы посвятить себя изучению физики, я учился с октября 1887 по август 1889 г. в Страсбурге, зимний семестр 1889/90 г. в Берлине, а с пасхи 1890 по июль 1891 г. снова в Страсбурге».

Учителем Лебедева в Страсбурге был известный физик Август Кундт (1839—1894)t к которому Лебедев относился с большим уважением и сердечной признательностью. Кунд-ту Лебедев посвятил после его смерти теплый прочувствованный некролог, в котором характеризовал его «не только как первоклассного ученого», но и как «несравненного учителя, который заботился о будущем своей любимой науки, образуя и воспитывая ее будущих деятелей».

Защитив в Страсбурге диссертацию «Об измерении диэлектрических постоянных паров и о теории диэлектриков Моссоти — Клаузиуса», Лебедев вернулся в Россию и стал работать в Московском университете у Столетова в должности лаборанта.

Последним выступлением Лебедева в Страсбурге и первой его печатной публикацией в Москве была небольшая заметка «Об отталкивательной силе лучеиспускающих тел». Она начиналась словами: «Максвелл показал, что световой или тепловой луч, падая на поглощающее тело, производит на него механическое давление в направлении падения; величину этой давящей силы можно выразить в форме

p = E/V

где Е — энергия, которая падает в единицу времени на поглощающее тело, а V — скорость луча в той среде, в которой находится тело».

Итак, первая русская статья П. Н. Лебедева начиналась указанием на существование светового давления. Световому давлению была посвящена и последняя, оставшаяся незаконченной, статья Лебедева. Исследование светового давления стало делом жизни Петра Николаевича.

В заметке об отталкивательной силе лучеиспускающих тел Лебедев показывает, что при малых размерах тела, находящегося под воздействием силы тяготения со стороны Солнца, она может быть сравнима с отталкивательной силой давления солнечных лучей.

Лебедев пишет: «Пылинки, радиус которых не превышает одной тысячной миллиметра, будут отталкиваться в мировом пространстве с силой, порядок которой в миллион раз превышает порядок сил их ньютоновского притяжения». Однако для молекул, как указывает Лебедев, произведенные расчеты не применимы. «Взаимодействие молекул можно рассматривать как более сложный случай, как действие резонаторов друг на друга».

Исследованию этого «более сложного случая» Лебедев посвятил свою докторскую диссертацию «Экспериментальное исследование пондеромоторного действия волн на резонаторы». Эта диссертация заняла у Лебедева немало времени и сил. Он начал работу над темой в 1894 г., в котором вышла первая часть его работы, посвященная действию электромагнитных волн.

В 1896 г. была опубликована статья, посвященная действию гидродинамических волн, в 1899 г.— статья, описывающая действие акустических волн. В 1899 г. Лебедев опубликовал все три статьи отдельной брошюрой, которым предпослал особое «Введение». В 1900 г. за эту работу, представленную как магистерская диссертация, Лебедев полученую степень доктора, минуя магистерскую степень. Это была высокая оценка факультетом его труда.

Лебедев начинает «Введение» с упоминания о «гениальных работах» Герца, которые «открыли исследованию необозримую область явлений». Лебедев указывает, что работы Герца направлены на исследование источников электромагнитного излучения и, следовательно, приводят «к одному из наиболее сложных вопросов современной физики — «к учению о молекулярных силах». «Мы должны утверждать,— пишет Лебедев,— что между двумя лучеиспускающими молекулами, как между двумя вибраторами, в которых возбуждены электромагнитные колебания, существуют пондеромоторные силы…».

Лебедев с целью исследования этих сил изучает действие волн на колеблющуюся систему. Такая система — резонатор — моделирует молекулу. Изучая действие электромагнитных волн на резонатор, Лебедев исследует отдельно действие магнитного и действие электрического вектора волны.

Магнитный осциллятор, возбуждаемый магнитным вектором падающей волны, представлял собой миниатюрную катушку из четырех витков серебряной проволоки, соединенную с конденсатором из двух пластинок, вырезанных в форме «бисквитов» квадрантного электрометра. Вся система была подвешена на чувствительном подвесе.

Электрический резонатор

Электрический резонатор состоял из двух цилиндрических квадрантов, собранных из отдельных алюминиевых полосок, соединенных с катушкой самоиндукции из серебряной проволоки, подвешенной так, что магнитный вектор не мог вызвать ее замыкания и только электрические силы могли действовать на заряды конденсатора.

Лебедев показал, что законы пондеромоторного действия волн на магнитные и электрические резонаторы тождественны. Если частота колебаний резонатора выше частоты падающей волны (частота вибратора), то он притягивается к вибратору, ниже настроенный резонатор отталкивается. Притяжение сменяется отталкиванием при переходе через резонанс.

Лебедев изучил далее действие гидродинамических волн, возбуждаемых соответствующим вибратором, на гидродинамический резонатор, представляющий собой шарик на стальной пружине.

Здесь он также обнаружил притяжение при частотах резонатора более высоких, чем частота вибратора и отталкивание в противоположном случае и смену притяжения отталкиванием при переходе через резонанс. В последней части своего исследования Лебедев обратился к акустическим волнам.

Здесь также наблюдались притяжения и отталкивания в зависимости от отношения частот вибратора и резонатора, но только в непосредственной близости от вибратора. По мере увеличения расстояния до резонатора притягивательные силы уменьшаются и на достаточно большом расстоянии полностью исчезают, остаются лишь отталкивательные силы, достигающие наибольшей величины при резонансе.

Лебедев считал, что обнаруженная им тождественность пондеромоторных сил в столь различных явлениях показывает, что элементарные законы этих явлений должны быть независимы от природы волн и воспринимающих их резонаторов. Отсюда вытекает возможность распространения этих законов на область молекулярного излучения и взаимодействия молекул. Однако, указывает Лебедев, «нет никаких данных, позволяющих сказать что-либо определенное о свойствах молекул-резонаторов».

Важнейшими достижениями П. Н. Лебедева были его классические опыты по световому давлению, принесшие ему всемирную славу. Предварительное сообщение о своей работе по измерению давления света на твердые тела Лебедев сделал в 1899 г. С докладом о своих опытах он выступил на Всемирном конгрессе физиков в Париже в 1900 г.

Сама работа «Опытное исследование светового давления» была опубликована в 1901 г. на немецком языке в журнале «Аnnаlen der Physik» и в сокращенном изложении на русском языке в ЖРФХО.Эта работа многократно описывалась в учебниках, статьях и книгах, и мы здесь ограничимся только кратким рефератом статьи, сделанным самим Лебедевым для немецкого реферативного журнала: «Fortschritte der Physik»: «…Автор исследует пондеромоторные силы, с которыми лучи белого, красного и голубого цвета действуют на поглощающие, покрытые платиновой чернью, и отражающие (алюминий, платина, никель и слюда) крылья в высоком вакууме.

Опыты были проведены с тремя различными приборами и с двумя различными калориметрами; они были разбиты на десять независимых групп, и их результаты сводятся к следующему:

- Падающий пучок световых лучей оказывает давление как на поглощающее, так и отражающее тело; это пондеромоторное действие не зависит ни от известных вторичных круксовых сил, вызываемых нагреванием, ни от явлений конвекции.

- Эти силы светового давления прямо пропорциональны падающему количеству энергии и не зависят от цвета световых лучей.

- Эти силы светового давления в пределах ошибок наблюдения количественно дают полное совпадение с пондеромоторными силами излучения, вычисленными Максвеллом и Бартоли.

Таким образом, существование сил давления световых лучей, предсказанных Максвеллом и Бартоли, доказано экспериментально».

Итальянский физик Адольфо Бартоли

Итальянский физик Адольфо Бартоли (1851—1896), о котором упоминает здесь Лебедев, обосновал из термодинамических соображений в 1876 г. существование светового давления. В своей последней статье «Давление света» Лебедев предполагал посвятить доказательству Бартоли целый параграф. Этот параграф был написан П. П. Лазаревым.

Результат Лебедева произвел огромное впечатление. В. Томсон (лорд Кельвин) признавался К- А. Тимирязеву, что он всю жизнь воевал с Максвеллом из-за его светового давления, но Лебедев теперь заставил его признать свою неправоту.

В 1901 г. Лебедев становится профессором Московского университета, в котором он десять лет назад начинал работу у Столетова в скромной должности лаборанта. Теперь он всемирно известный ученый, глава школы физиков, в которой под его руководством работают десятки учеников.

Из школы Лебедева вышли такие известные советские ученые, как академик П. П. Лазарев, в свою очередь создавший школу, чл.-кор. Академии наук СССР В. К. Аркадьев, также глава школы магнетологов и радиофизиков, профессора В. И. Романов, А. К. Тимирязев, Н. А. Капцов и многие другие. Питомцы лебедевской школы и их ученики составили большой отряд советской физики.

В 1902 г. Лебедев выступил на съезде немецкого астрономического общества с докладом, в котором вновь вернулся к вопросу о космической роли светового давления. В историческом обзоре этого доклада Лебедев напоминает о гипотезе Кеплера, который предположил, что отталкивание кометных хвостов Солнцем обусловлено давлением его лучей на частицы хвоста.

Действие света на молекулу, указывает Лебедев, зависит от ее избирательного поглощения. Для лучей, поглощаемых газом, давление обусловлено законом Максвелла, лучи, не поглощаемые газом, действие на него не оказывают. Лебедев ставит задачу определить давление света на газы. Эта многолетняя работа, потребовавшая от экспериментатора много сил и остроумия, подводила итог всей его научной деятельности начиная с 1891 г.

Для измерения малых сил давления Лебедев ставил эксперимент таким образом, чтобы «газ мог перемещаться в направлении пронизывающих его лучей и производил давление на очень чувствительный поршневой аппарат, на который лучи света непосредственно действовать не могли». Чтобы избежать влияния конвекционных токов, Лебедев смешивал газ с водородом, обладающим значительной теплопроводностью, что позволяло быстро выравнивать плотность в разных точках газа. Эта трудная экспериментальная работа осталась непревзойденным образцом экспериментального искусства.

За работы по давлению света Лебедев был избран в 1911 г. почетным членом Королевского института в Лондоне.

Лебедев глубоко интересовался проблемами астрофизики, активно работал в Международном Союзе по исследованию Солнца, написал ряд статей о кажущейся дисперсии межзвездной среды. Открытие Хейлом магнетизма солнечных пятен направило его внимание на исследование магнетизма вращения.

В последние годы жизни его внимание привлекла проблема ультразвука. Этими вопросами занимались его ученики В. Я. Альтберг и Н. П. Неклепаев. Сам Лебедев написал заметку «Предельная величина коротких акустических волн».

Его ученики П. П. Лазарев и А. К. Тимирязев исследовали явление внутреннего трения в разреженных газах. Но вся эта напряженная работа оборвалась в 1911 г., когда Лебедев вместе с другими профессорами покинул университет в знак протеста против действий реакционного министра просвещения Кассо. Русская и международная общественность поспешила на помощь Лебедеву, но силы его были подорваны, и 14 марта 1912 г. П. Н. Лебедев скончался.

В историю физики Лебедев вошел как первоклассный экспериментатор, решивший ряд труднейших проблем современной ему физики. Значение Лебедева для России не исчерпывается этим. Он был создателем московской школы физиков. Вышедшие из этой школы ученые сыграли важную роль в становлении и развитии советской физики.

Статья на тему Открытие электромагнитных волн

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.