Расщепление ядра

Резерфорд изучал столкновения α-частиц с легкими атомами. Столкновения α-частицы с ядрами таких атомов должны их ускорять. Так, при ударе α-частицы о ядро водорода оно увеличивает свою скорость в 1,6 раза, и ядро отбирает у а-частицы 64% се энергии. Такие ускоренные ядра легко обнаружить по сцинтилляциям, возникающим при ударе их об экран из сернистого цинка. Их, действительно, наблюдал Марсден в 1914 г.

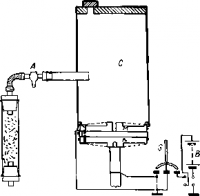

Рис. Масс-спектрограф Демпстера

Резерфорд продолжил опыты Марсдена, но, как он отмечал сам, эти опыты «выполнялись в весьма нерегулярные промежутки времени, поскольку позволяли повседневные занятия и работа, связанные с войной»… «Опыты даже совершенно прекращались на долгое время». Лишь после окончания войны опыты ставились регулярно, и их результаты были опубликованы в 1919 г. в четырех статьях под общим названием «Столкновения α-частиц с легкими атомами».

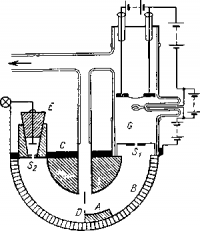

Прибор, применявшийся Резерфордом для изучения таких столкновений, представлял совой латунную камеру длиной 18 см, высотой 6 см и шириной 2 см. Источником α-частиц служил металлический диск, покрытый активным веществом. Диск помещался внутри камеры и мог устанавливаться на разных расстояниях от экрана из сернистого цинка, на котором наблюдались с помощью микроскопа сцинтилляции. Камера могла заполняться различными газами (см. рис. 68).

При впускании сухого кислорода или углекислоты число сцинтилляций уменьшалось вследствие поглощения а-частиц слоем газа. «Неожиданный эффект, однако,— писал Резерфорд в четвертой статье,— был обнаружен, когда в аппарат был введен сухой воздух. Вместо уменьшения число сцинтилляций увеличилось, и для поглощения, соответствующего приблизительно 19 см воздуха, число их было приблизительно в 2 раза больше, чем то, которое наблюдалось при вакууме. Из этого опыта было ясно, что α-частицы при прохождении через воздух дают начало сцинтилляциям, соответствующим длинам пробега, яркость которых для глаза представлялась приблизительно равной яркости Н-сцинтилляций». Так как в кислороде и углекислоте такого эффекта не наблюдалось, то с большой вероятностью можно было утверждать, что этот эффект обязан своим происхождением азоту.

Рис. Схема первой установки Милликена

Камеру заполняли чистым тщательно высушенным азотом. «В чистом азоте число сцинтилляций, соответствующих большому пробегу, было больше, чем в воздухе». Таким образом, «сцинтилляции при большом пробеге, наблюдаемые в воздухе, должны быть приписаны азоту». Необходимо было, однако, показать, что длиннопробежные α-частицы, вызывающие сцинтилляции, «являются результатами столкновений α-частиц с атомами азота». Путем многочисленных опытов Резерфорд

показал, что это действительно так и что в результате таких столкновений получаются частицы с максимальным пробегом 28 см, таким же, как у Н-атомов. «Из полученных до сих пор результатов,— писал Резерфорд,— трудно избежать заключения, что атомы с большим пробегом, возникающие при столкновениях α-частиц с азотом, являются не атомами азота, но, по всей вероятности, атомами водорода или атомами с массой 2. Если это так, то мы должны заключить, что атом азота распадается вследствие громадных сил, развивающихся при столкновении с быстрой α-частицей, и что освобождающийся водородный атом образует составную часть атома».

Так было открыто явление расщепления ядер азота при ударах быстрых α-частиц и впервые высказана мысль, что ядра водорода представляют собой составную часть ядер атомов. Впоследствии Резерфорд предложил термин «протон» для этой составной части ядра. Резерфорд заканчивал свою статью словами: «Результаты в целом указывают на то, что если α-частицы или подобные им быстро движущиеся частицы с значительно большей энергией могли бы применяться для опытов, то можно было бы обнаружить разрушение ядерных структур многих легких атомов».

3 июня 1920 г. Резерфорд прочитал так называемую Бакерианскую лекцию под названием «Нуклеарное строение атома». Сообщая в этой лекции о результатах своих исследований по столкновению α-частиц с ядрами атомов и о расщеплении ядер азота, Резерфорд, обсуждая природу продуктов расщепления, сделал предположение о возможности существования ядер с массой 3 и 2 и ядер с массой ядра водорода, но с нулевым зарядом. При этом он исходил из гипотезы, высказанной впервые Марией Склодовской-Кюри, что в состав ядра входят электроны.

Резерфорд пишет, что «ему кажется весьма правдоподобным, что один электрон может связать два Н-ядра и, возможно, даже и одно Н-ядро. Если справедливо первое предположение, то оно указывает на возможность существования атома с массой около 2 и с одним зарядом. Такое вещество нужно рассматривать как изотоп водорода. Второе предположение заключает в себе мысль о возможности существования атома с массой 1 и нуклеарным зарядом, равным нулю. Подобные образования представляются вполне возможными,.. Подобный атом обладал бы совершенно фантастическими свойствами. Его внешнее поле практически должно равняться нулю, за исключением областей, весьма близко прилегающих к ядру; вследствие этого он должен бы обладать способностью свободно проходить через материю. Существование подобного атома, вероятно, трудно было бы обнаружить спектроскопом, и его нельзя было бы удержать в закрытом сосуде. С другой стороны, он должен бы легко входить в структуру атома и либо соединяться с его ядром, либо разгоняться интенсивным полем последнего, давая начало заряженному Н-атому или электрону или тому и другому».

Так была высказана гипотеза о существовании нейтрона и тяжелого изотопа водорода. Она была высказана на основе предложенной М. Склодовской-Кюри гипотезы, что ядра атомов состоят из ядер водорода (протонов и электронов). Это представление немедленно объяснило характеристические ядерные числа и 1

Однако такие характеристики ядра, как массовое число А и заряд Z, оказались недостаточными. Еще в 1924 г. до открытия спина В. Паули предположил, что ядро обладает магнитным моментом, влияющим на движение орбитальных электронов и тем самым создающим сверхтонкую структуру спектральных линий, Объяснение тонкой структуры спектров наличием обусловленных спином магнитных моментов ядер привело к разделению ядер на два типа. Ядра четного типа, обладающие целым спином, подчиняются статистике Бозе, ядра нечетного типа, обладающие полуцелым спином, подчиняются статистике Ферми — Дирака. Поэтому по протонно-электронной теории ядра, состоящие из четного числа электронов и протонов, должны подчиняться статистике Бозе, из нечетного — статистике Ферми — Дирака.

В 1930 г. выяснилось, что ядро азота подчиняется статистике Бозе, хотя оно согласно протонно-электронной теории строения ядра состоит из 21 частицы (14 протонов, 7 электронов). Этот факт получил название «азотная катастрофа».

В том же году, когда обнаружилась азотная катастрофа, были опубликованы результаты опытов Л. Мейтнер и Ортмана, подтвердивших результаты опытов Эллиса и Вустера 1927 г. Эти опыты показали, что полная энергия β-лучей, измеряемая толстостенным микрокалориметром, меньше разности энергий исходного и конечного ядер, т. е. часть энергии, испускаемая ядром при β-распаде, исчезает. Получается вопиющее противоречие с законом сохранения энергии.

Решение проблемы азотной катастрофы и загадки β-спектров было дано на основе представления о существовании в природе нейтральных частиц — тяжелой, названной нейтроном, и легкой — названной по предложению Ферми нейтрино, т. е. маленьким нейтроном.

Статья на тему Расщепление ядра

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.