ДИЭЛЕКТРИК В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

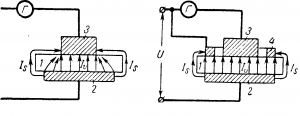

На рис. 4-9, а лист диэлектрика 1 зажат между двумя металлическими электродами 2 и 3, к которым приложено напряжение U. Под действием сил поля от электрода 2 к электроду 3 проходит ничтожный ток, частично по диэлектрику lυ и частично по его поверхности Is. Первый из них называется объемным, второй — поверхностным.

Объемный ток обусловлен объемным сопротивлением диэлектрика rυ зависящим от его свойств и размеров.

Поверхностный обусловлен поверхностным сопротивлением диэлектрика rS зависящим не только от свойств диэлектрика и его размеров, но и от условий, в которых находится диэлектрик, например влажности.

Рис. 4-9. Токи в диэлектрике Iυ — объемный; IS — поверхностный; а — гальванометр измеряет Iυ и IS; б — гальванометр измеряет только Iυ

Объемный ток

Iυ = U/rυ = U/ρυ(l/S)

Под удельным объемным сопротивлением ρυ, понимают величину, численно равную сопротивлению диэлектрика сечением 1 см2 и длиной 1 см. Единицей объемного удельного сопротивления служит ом-сантиметр, что следует из выражения

[ρυ] = [rυ(S/l)] = (ом • см2)/см = ом • см

Поверхностный ток

Is = U/rs = U/ρs(l/d)

Под удельным поверхностным сопротивлением диэлектрика понимают величину, численно равную сопротивлению поверхности шириной d = 1 см и длиной l = 1 см. Единицей удельного поверхностного сопротивления служит ом, что вытекает из выражения

[ρs] = [rsd/l] = (ом • см)/см = ом

На рис. 4-9, б показан тот же лист диэлектрика с той лишь разницей, что верхний электрод — диск — окружен кольцевым электродом 4. Вследствие этого между электродами 2 и 3 проходит только объемный ток, который измеряется гальванометром. Измерив напряжение, зная сечение верхнего электрода и толщину листа диэлектрика, можно по приведенной схеме определить сначала объемное сопротивление rυ = U/Iυ а затем и объемное удельное сопротивление по формуле.

Удельное объемное сопротивление диэлектрика является одним из его параметров.

Пример 4-3. Определить объемное удельное сопротивление электрокартона (рис. 4-9, б), если U = 500 в; ток Iυ — 2 • 10-8 a, S = 100 см2, толщина l = 1 см.

Удельное объемное сопротивление

ρυ = rυ(S/l) = (U/I)(S/l) = (500 • 100)/(2 • 10-8) = 2,5 • 1012 ом•см

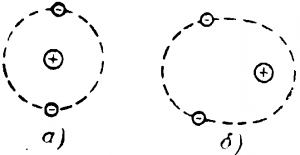

При внесении диэлектрика в электрическое поле под действием сил поля орбиты электронов смещаются в направлении противоположном полю, вследствие чего ядра атомов оказываются уже не в центре электронных орбит, а на некотором расстоянии от них (рис. 4-10). При исчезновении поля исчезает и смещение. Явление смещения называется поляризацией диэлектрика.

Поляризованные молекулы создают свое электрическое поле, направленное противоположно основному, в результате происходит ослабление основного поля. Способность диэлектрика поляризоваться под действием электрического поля оценивается диэлектрической проницаемостью, которая показывает, во сколько раз ослабляется основное поле вследствие поляризации.

Рис. 4-10. Атом диэлектрика. а — неполяризованный; б — поляризованный.

B переменном электрическом поле смещение в диэлектрике будет переменным. Этот процесс приводит к усилению движения частиц материи и следовательно, к нагреванию диэлектрика. Чем больше частота изменений электрического поля, тем сильнее нагревается диэлектрик. Это явление используется для нагрева влажных диэлектриков с целью их сушки или получения химических реакций, требующих повышенной температуры. Мощность, идущая на нагрев диэлектрика, обусловленная периодическим изменением смещения, отнесенная к единице объема, называется удельными диэлектрическими потерями.

Диэлектрическая проницаемость и удельные диэлектрические потери являются важными параметрами диэлектрика.

Повышая напряженность электрического поля, в котором расположен диэлектрик, можно достигнуть такого значения ее, при котором произойдет пробой диэлектрика, т. е. местное разрушение его. Эта напряженность поля называется пробивной напряженностью или электрической прочностью диэлектрика, а напряжение, при котором происходит пробой, пробивным напряжением.

Характер пробоя может быть различным.

При электрическом пробое немногие, в начальный момент, свободные электроны в диэлектрике под действием электрического поля достигают определенной критической скорости, достаточной для отщепления новых электронов от нейтральных атомов, и молекул диэлектрика — возникает ударная ионизация, приводящая к пробою.

При тепловом пробое происходит разогрев диэлектрика в электрическом поле до значений, при которых происходит термическое повреждение или разрушение, например растрескивание, обугливание и т. д. Причиной разогрева могут быть диэлектрические потери или увеличение электропроводности диэлектрика и значительное не пропорциональное возрастание объемного тока при повышении напряжения вследствие отрицательного температурного коэффициента сопротивления диэлектрика.

Электрическая прочность диэлектрика не строго постоянна. Она зависит от ряда условий: рода напряжения, скорости изменения его, продолжительности действия напряжения, формы электрического поля (формы электродов), толщины диэлектрика, его температуры, влажности, а у газов и от давления.

Для надежности работы электроустановки необходимо, чтобы все диэлектрики ее работали при напряженностях,

не превосходящих допустимые напряженности, которые должны быть в несколько раз меньше пробивной.

Пример 4-4. Лист электрокартона толщиной 0,2 см зажат между двумя плоскими металлическими электродами. Определить допускаемое и пробивное напряжение. Допускаемое напряжение должно быть в 3 раза меньше пробивного.

По таблице находим пробивную напряженность для электрокартона Епр = 100 кв/см.

Пробивное напряжение

Uпр = Епрd = 100•0,2 = 20 кв.

Допустимое напряжение

Uдоп = Uпр/3 = 20/3 ≈ 7 кв

Статья на тему Диэлектрик в электрическом поле

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.