Электронный микроскоп это устройство которым можно увеличить и исследовать структуру выбранного вещества.

Дифракция электронов используется для исследования структуры вещества, в частности и органических веществ (белки, полимеры).

С помощью прибора, называемого электронографом, образуется электронное изображение объекта.

Если при этом обеспечивается его увеличение, то прибор называется электронным микроскопом.

Что такое электронный микроскоп

Если на пути электронного луча в электроннолучевой трубке поместить тончайший слой какого-либо вещества, то электроны, проходя сквозь него и сталкиваясь с атомами вещества, будут рассеиваться по различным направлениям.

Если электроны, рассеиваемые данной точкой «предмета», сфокусировать в одну точку на светящемся экране трубки, то эта точка будет являться электронным изображением данной точки предмета.

Поскольку характер рассеивания электронов зависит от природы и расположения атомов вещества, т. е. от структуры слоя, через который проходят электроны, то и электронное изображение на экране трубки отобразит эти качества предмета.

При этом электронное изображение на экране трубки может быть сделано увеличенным по сравнению о предметом. Таков принцип устройства наиболее распространенного просвечивающего электронного микроскопа.

Фокусировка электронов может быть осуществлена действием электрического или магнитного поля.

Рассмотрим фокусировку электронов с помощью магнитных катушек, называемых в данном случае магнитными линзами.

Фокусировка осуществляется посредством магнитного поля, линии напряженности которого расположены в направлении хода электронного луча.

Поле такого характера создается кольцевым электромагнитом, концентричным оси электроннолучевой трубки.

Как работает электронный микроскоп

Электрон, имеющий скорость υn, направленную перпендикулярно силовым линиям поля, под действием последнего должен двигаться по окружности, лежащей в плоскости, перпендикулярной силовым линиям.

Сложение этого движения с движением под влиянием скорости υt (не изменяющейся под действием магнитного поля) дает в результате движение электрона по винтообразной линии, ось которой совпадает с направлением магнитного поля.

Если рассмотреть некоторое число электронов, испускаемых одной точкой поверхности, то углы, под которыми направлены скорости этих электронов, будут различными, однако теория показывает, что в однородном магнитном поле они все сойдутся (или «сфокусируются») в одной точке О’ (рис. 2, в), находящейся на определенном расстоянии от исходной точки О, которая зависит от напряженности магнитного поля.

При соответствующей конфигурации магнитного поля расстояние А ‘Б’ между точками фокусировки электронов, вылетевших из точек А и Б, может быть сделано отличным от расстояния АБ между самими точками.

Таким образом обеспечивается получение увеличенного изображения. Для того чтобы ограничить размеры поля, катушку помещают в железный корпус с небольшим внутренним кольцевым разрезом (рис. 2 слева).

Ход электронного луча через подобную линзу аналогичен ходу светового луча через стеклянную собирающую линзу.

Устройство электронного микроскопа

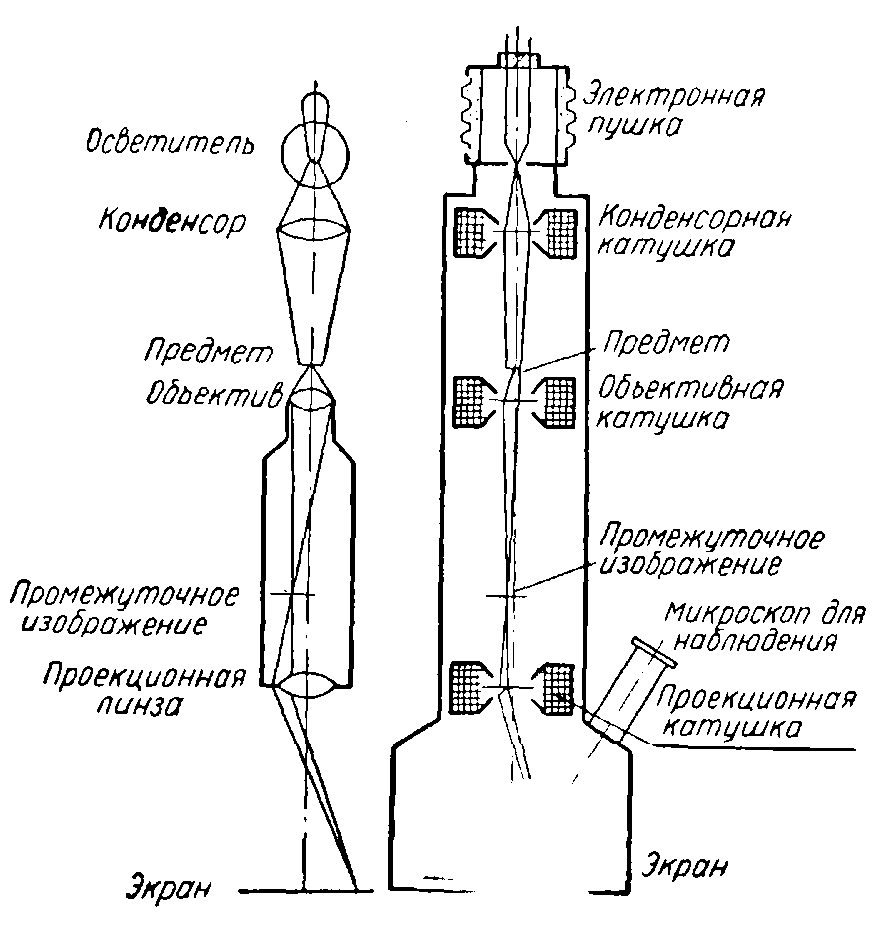

На рис. 3 схематически показана электронно-оптическая система простейшего электронного микроскопа и рядом для сравнения система оптического микроскопа, приспособленного для проекции на экран.

Каждая система состоит из конденсорной линзы или соответственно катушки, концентрирующей световые или электронные лучи на предмете.

Далее каждая система состоит из объектива и проекционных линз или соответственно катушек, которые отбрасывают увеличенное изображение предмета на фотопластинку или флуоресцирующий экран.

Как достигается увеличение изображения

При достаточно короткофокусных линзах или при применении большого числа линз увеличение, достигаемое в подобной системе, может быть почти сколь угодно большим.

Предел полезного увеличения в оптических системах обусловлен явлением дифракции световых волн. В принципе подобное ограничение существует и для электронного микроскопа.

Однако длина волны де Бройля, соответствующая электронному лучу, имеет порядок от сотых до тысячных долей миллимикрона.

Сопоставляя эти данные с длиной волны видимого (550 ммк) или даже ультрафиолетового (270 ммк) излучения, можно заключить, что разрешающая способность электронного микроскопа в десятки тысяч раз выше (предел разрешения во столько же раз меньше), чем оптического.

Существующие электронные микроскопы имеют полезные увеличения порядка от 10 000 до 100 000 при пределах разрешения порядка нескольких десятых долей миллимикрона.

Работа применение

На рис. 1 показан внешний вид электронного микроскопа. Микроскоп представляет стационарное устройство высотой около 2 м.

Основу микроскопа составляет вакуумная электроннолучевая трубка Т, постоянно соединенная с ртутным насосом, который при работе микроскопа поддерживает в трубке разрежение порядка 10-4 мм рт. ст. (вакуум трубки нарушается каждый раз при помещении или удалении из трубки исследуемого препарата).

Насос Н расположен в основании всей конструкции.

В верхней части трубки расположена так называемая электронная пушка, формирующая электронный луч (напряжение, ускоряющее электроны, порядка 40—50 кв).

Вдоль оси трубки расположены магнитные кадушки, управляющие ходом электронных лучей. Вверху трубки находится люк П для помещения препаратов, внизу Ф — для фотопластинок.

Изображение наблюдаемого предмета отбрасывается также на постоянно помещенный в трубке флуоресцирующий экран и наблюдается через окно Н, к которому при необходимости приспосабливается оптический микроскоп.

Под контролем этого наблюдения производится настройка всей электронно-оптической системы микроскопа (Щ—щиток управления).

Объектами наблюдения в электронном микроскопе могут быть мельчайшие частицы вещества (молекулы), бактерии, тончайшие срезы тканей, жидкие среды в форме пленок и т. п.

Подлежащие наблюдению объекты помещаются на кольцевую диафрагму, рамку или на сетку с мельчайшими отверстиями. Таким путем достигается прозрачность препарата для электронных лучей.

Статья на тему Электронный микроскоп

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.