АТОМНОЕ ЯДРО

Теория строения атома дала химии ключ к познанию сущности химических реакций и механизма образования химических соединений. Изменения, которым подвергаются атомы при химических превращениях, затрагивают только внешнюю оболочку атома; ядро атома остается при этих превращениях совершенно неизменным. Однако в природе существуют и процессы другого рода, например радиоактивные превращения, искусственное получение новых элементов и т. п. Эти процессы определяются именно изменением самих ядер и всецело зависят от их строения. Поэтому, заканчивая изучение курса общей химии, надо хотя бы вкратце познакомиться с теми данными, которыми располагает современная наука о строении атомного ядра. Следует, однако, отметить, что, несмотря на значительные успехи, достигнутые за последнее время в этой области, полной картины строения атомного ядра мы пока еще не имеем.

Сложность атомных ядер и их искусственное разрушение

Впервые сложность атомных ядер обнаружилась в явлениях радиоактивности. Все радиоактивные превращения свидетельствовали о том, что ядра наиболее тяжелых атомов являются сложными образованиями, которые самопроизвольно разлагаются с выделением ядер гелия и электронов. Естественно было предположить, что ядра нерадиоактивных элементов также имеют сложное строение. Наиболее радикальный способ проверить это предположение состоял бы в том, чтобы искусственно вызвать разрушение ядра и исследовать образующиеся при этом новые частицы. Но ядра нерадиоактивных элементов чрезвычайно устойчивы; никакие обычно применяемые воздействия не оказывают на них влияния.

Положение казалось безнадежным. Однако уже вскоре, благодаря остроумной идее Резерфорда, и в этой области были достигнуты большие успехи. Для разрушения ядер Резерфорд воспользовался той огромной кинетической энергией, которой обладают летящие α-частицы или, как их иногда называют, гелионы. В 1919 г. появилась его работа, сообщающая о результатах опытов с азотом. Подвергая атомы азота бомбардировке α-частицами, вылетающими из радия С, Резерфорду удалось разрушить ядра азота и выбить из них ядра водорода. Эти простейшие из атомных ядер Резерфорд назвал протонами. Таким образом, было осуществлено, как тогда писали, искусственное разложение атома; точнее говоря, были получены первые указания на то, что в состав ядер входят протоны.

Последующими опытами Резерфорд а и других исследователей было установлено, что протоны могут быть выбиты из ядер-всех легких элементов вплоть до иода. Поэтому можно было думать, что обнаружение протонов в ядрах атомов всех химических элементов есть только вопрос времени.

Однако полного разрушения ядер при бомбардировке их: α-частицами не происходит. При столкновении α-частицы с ядром из последнего, повидимому, выбивается всегда только один протон, а остаток ядра соединяется с α-частицей, образуя новое ядро. Так, например, изучение процесса столкновения α-частицы с ядром азота показало, что после столкновения получаются две новые частицы — протон и ядро с массой 17 (изотоп кислорода), включающее в себя α-частицу. Схематически этот процесс можно изобразить следующим уравнением:

7N14 + 2He4 = 1H1 + 8O17

Другими словами, α-частица, выбивая из ядра азота с массой 14 один протон, поглощается остатком ядра, который благодаря этому превращается в ядро изотопа кислорода с массой 17. Подобное же преобразование ядер удалось наблюдать и у других элементов.

Работы Резерфорда и изучение продуктов распада радиоактивных элементов привели к предположению, что в состав атомных ядер входят α-частицы, т. е. ядра гелия, протоны и, наконец, электроны. Но так как ядро гелия, в свою очередь, можно представить составленным из четырех протонов, то невольно напрашивался вывод, что ядра атомов построены из протонов и электронов.

Таково было первое (впоследствии изменившееся) представление о строении атомных ядер, возникшее в результате опытов искусственного разрушения ядер.

Сначала разрушение ядер производилось исключительно путем бомбардировки α-частицами, вылетающими из радиоактивных веществ. Принимая во внимание малые количества этих веществ, имевшихся в распоряжении исследователей, и ничтожный процент попадания α-частицы в ядро, легко понять, что коэффициент полезного действия такой бомбардировки был чрезвычайно мал. Развитие работ в области изучения ядерных создания специальных установок, позволяющих получать мощные потоки заряженных частиц.

Первые установки, служащие для этой цели, были созданы в начале тридцатых годов XX века. Вместо α-частиц в них был применен мощный поток протонов, получаемый из обыкновенного водорода в пустотной разрядной трубке под действием высокого напряжения, достигавшего нескольких миллионов вольт. В конце трубки помещались бомбардируемые вещества. При таких условиях протоны приобретали очень большую скорость и оказались способными действовать на ядра многих элементов, вызывая их разрушение.

Первым элементом, подвергшимся бомбардировке, был литий. Результатом расщепления ядра лития является выделение огромного количества энергии, значительно превышающего энергию летящего протона, и преобразование этого ядра вместе с поглощенным им протоном в два ядра гелия:

3Li7 + 1H1 = 2He4 + 2He4

В большинстве других случаев также наблюдался распад ядер с выделением ядер гелия.

Новый метод обстрела атомных ядер быстро летящими протонами открыл широкие перспективы для изучения строения атомного ядра. Огромным его преимуществом явилась возможность регулировать скорость протонов, собирать их в узкий пучок и направлять по желанию в то или иное место.

Использование электростатических установок представляло по сравнению с использованием радиоактивных источников значительный шаг вперед, однако было связано с рядом трудностей и неудобств. Поэтому в дальнейшем для получения потоков быстрых частиц были использованы так называемые циклотроны — установки, основанные на многократном ускорении частиц переменным электрическим полем.

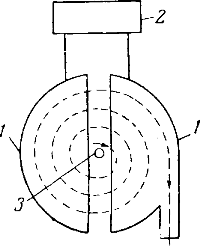

Основную часть циклотрона (рис. 156) составляют две половины полого диска 1, 1, расположенные на некотором расстоянии одна от другой и называемые дуантами. Оба дуанта помещаются в магнитном поле, направление которого перпендикулярно к их плоскости, и соединены с генератором переменного тока 2. В результате комбинированного действия магнитного и электрического полей поток заряженных частиц совершает внутри прибора движение в одной плоскости по развертывающейся спирали.

Заряженные частицы поступают из вспомогательного прибора 3 в промежуток между дуантами и под влиянием электрического поля начинают двигаться с возрастающей скоростью от одного дуанта к другому в направлении, указанном на рисунке стрелками. Войдя в дуант, где электрическое поле отсутствует, частицы двигаются равномерно, сохраняя приобретенную скорость, до тех пор, пока, описав полуокружность, не подойдут к промежутку между дуантами с другой стороны. Работа генератора регулируется так, что в этот момент направление электрического поля меняется и частицы, получив в промежутке между дуантами добавочное ускорение, продолжают круговое движение во втором дуанте. При новом переходе из второго дуанта в первый скорость частиц опять увеличивается и т. д. После нескольких сот оборотов поток частиц выводится из прибора в. окно 4.

Таким путем конечная скорость частиц, а следовательно и их кинетическая энергия, может быть доведена до очень значительной величины. Например, если при напряжении электрического поля в 5000 вольт заставить частицы совершить 100 полуоборотов, то они будут иметь при выходе энергию, равную 100 • 5000 = 500 000 электрон-вольт .

Энергия, сообщаемая частицам в циклотроне, может достигать десятков миллионов электрон-вольт.

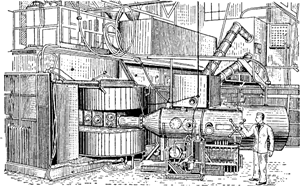

Циклотроны (рис., 157) представляют собой очень большие сооружения. Так, например, вес магнита в одном из циклотронов составляет 4000 тонн. Все же они значительно меньше электро-статических установок.

Дальнейшее развитие атомной физики потребовало создания более мощных ускорителей частиц, чем циклотрон, возможности которого оказались исчерпанными. В СССР и за рубежом был содан ряд новых типов «сверхускорителей». К числу их относятся и законченный сооружением в Советском Союзе синхрофазотрон, рассчитанный на придание частицам энергии, равной 10 миллиардам электронвольт.

Вы читаете, статья на тему Атомное ядро

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.