Галлуазит это минерал, сложное вещество, имеет химическую формулу Al4(OH)8[Si4O10] х4Н2О.

Основное применение в керамической промышленности, а также в сочетании с другими минералами например кварцем коллекционерами.

Минерал галлуазит

Галлуазит получил название в честь О. Галлуа, впервые нашедшего этот минерал.

Химический состав галлуазита: химическая формула Al4(OH)8[Si4O10] х4Н2О, SiО2— 40,9%, Аl2O3 — 34,7%, Н2O — 24,4% (часто наблюдаются значительные колебания).

Содержит примеси Сr2O3, NiO, CuO, ZnO, CaO, MgO и Fe2O3; Fe2O3 изоморфно замещает Al2O3с образованием ферригаллуазита — (Al, Fe)4(OH)8[Si4O10]X4H2O.

Сингония — моноклинная, вид симметрии — диэдрический безосный — С8 — m(Р).

Структурная ячейка содержит одну единицу. Пространственная группа — C3s— Cm; а0 = 5,15, b0 = 8,9, с0= 10,1 — 9,5; β = 100°12′.

Кристаллическая структура галлуазита состоит из каолинитовых двухслойных пакетов, беспорядочно смещенных один относительно другого вдоль осей а и b.

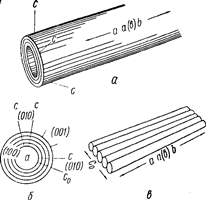

При рассмотрении их под электронным микроскопом заметна трубчатость (рис. а).

Довольно интересным является то, что ферригаллуазит такой трубчатости не обнаруживает.

Агрегаты. Галлуазит встречается в виде гелеподобных полуматовых масс.

Физические свойства

Цвет галлуазита белый» часто с желтоватым, красноватым и голубоватым оттенком. Блеску свежих разностей восковой, пористых и хрупких — матовый.

Твердость — 1—2. Хрупкий. Плотность — 2—2,6. Показатель преломления колеблется от 1,507 до 1,550 (увеличивается с уменьшением содержания воды и обычно находится в пределах 1,535—1,550).

Двупреломление агрегатов очень низкое, они почти изотропные.

Рис. Трубчатость галлуазита (по данным электронной микроскопии): а — отдельная трубка, б — та же трубка в разрезе, в — объединение нескольких трубок.

Как определить галлуазит

Диагностические признаки. По внешним признакам галлуазит трудно отличить от тонкодисперсного каолинита.

Это можно сделать только с помощью термического и электронномикроскопического исследования. Главные линии на рентгенограммах: 10,4; 4,41; 1,483.

В кислотах частично растворяется, особенно после нагревания.

Применение паяльной трубки: не плавится.

В закрытой трубке выделяет большое количество воды. При нагревании до 60— 140° С галлуазит теряет межпакетную воду (первый эндотермический эффект), а при 500—600° С— гидроксил.

При 950—990° С наблюдается, как и у каолинита, отчетливый экзотермический эффект.

При дегидратации галлуазита трубочки его обычно разрушаются, расщепляются или развертываются.

Образование и месторождения

Образуется галлуазит экзогенным путем в коре выветривания сульфидных месторождений за счет изверженных горных пород в кислой или нейтральной среде.

Встречается он в почвах, обогащенных органическими кислотами, и в карстовых пустотах среди известняков.

В месторождениях глин галлуазит находится в ассоциации с каолинитом, часто с алунитом и монтмориллонитом.

Месторождения галлуазита имеются в Бельгии (вблизи Льежа), а в Казахстане, в Хакассии, на Украине (в районе Кривого Рога и в ряде пунктов Закарпатья).

Применение

Вместе с каолинитом галлуазит используется в керамической промышленности.

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.