Развитие теории относительности

Эйнштейн начинает с анализа понятия времени и формулировки принципа постоянства скорости света. Он делает основное предположение, что «часы могут быть сверены так, что скорость распространения каждого светового луча в вакууме, измеренная с помощью этих часов, всегда равна универсальной постоянной с при условии, что система координат является неизменной». Заметим, что Эйнштейн отказывается от прежнего обозначения скорости света V и заменяет ныне общеупотребляемым обозначением с. Он указывает, что «принцип постоянства скорости света» стал «вероятным» благодаря подтверждениям, которые получила на опыте теория Лоренца, основанная на предпосылке о существовании абсолютно покоящегося эфира.

Здесь Эйнштейн ссылается на работу Лоренца 1895 г. и в особенности на тот факт, что эта теория дает коэффициент увлечения (опыт Физо) в согласии с опытом. Таким образом, постулат о скорости света был высказан Эйнштейном на основании работы Лоренца 1895 г. и объяснения опыта Физо. Опыт же Майкельсона — Морли показывает «принцип относительности»: «Законы природы не зависят от состояния движения системы отсчета, по крайней мере, если она не ускорена». Обратим внимание на слова «по крайней мере». Уже в этой работе Эйнштейн начинает думать о распространении принципа относительности на системы отсчета, находящиеся в произвольном движении.

Далее Эйнштейн выводит преобразования координат и времени, которые он не называет преобразованиями Лоренца. Из этих преобразований получаются следствия о масштабах, часах и формула сложения скоростей, а также в применении к оптике аберрация и принцип Доплера. Кинематика теории относительности в этой статье почти повторяет изложение кинематики в статье 1905 г.

Переходя к электродинамике, Эйнштейн показывает, что «электродинамические основы теории Максвелла — Лоренца соответствуют принципу относительности». Он указывает, что «напряженности электрического и магнитного поля сами по себе не существуют, ибо от выбора системы координат зависит, есть ли в данном месте (точнее, в пространственно-временной окрестности данного события) электрическое или магнитное поле». Таким образом, электрическое и магнитное поле в отдельности потеряли абсолютный характер. Эйнштейн еще не нашел математического выражения для электромагнитного поля как объекта, существующего независимо от системы отсчета, но найденные им преобразования компонентов уже отражают инвариантный характер электромагнитного поля. Заметим, что Эйнштейн уточняет понятие локализации состояния в точке, говоря «о пространственно-временной окрестности точечного события». Этим высказыванием он предваряет будущую интерпретацию Минковского.

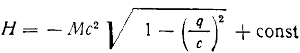

Затем Эйнштейн переходит к механике материальной точки. Он развивает здесь идеи, изложенные им в статье 1905 г. Здесь он выписывает релятивистское выражение функции Гамильтона:

и каноническое уравнение динамики, написав формулу кинетической энергии

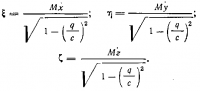

где ρ — вектор количества движения (импульса), компоненты которого имеют вид:

М везде обозначает массу покоя частицы, q— ее скорость.

Эйнштейн подробно останавливается на опытах Кауфмана 1906 г., приводит схему его экспериментальной установки. Он считает результаты Кауфмана, «принимая во внимание трудности исследования», согласующимися с теорией относительности. «Однако наблюдаемые отклонения являются систематическими и значительно превосходят экспериментальные ошибки измерений Кауфмана». Что является причиной этих систематических ошибок: «еще не учтенные источники ошибок или несоответствие теории относительности экспериментальным данным»? На этот вопрос, по мнению Эйнштейна, можно ответить «лишь тогда, когда будут получены более разнообразные экспериментальные данные».

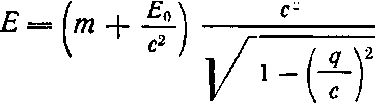

Следующий раздел посвящен механике и термодинамике систем. Здесь Эйнштейн вновь касается вопроса о связи массы и энергии. Он находит выражение энергии системы:

Сравнивая это выражение с полученным ранее выражением для материальной точки, он находит, что «в отношении зависимости энергии от скорости рассматриваемая физическая система ведет себя как материальная точка с массой М, причем М зависит от энергии е0 системы согласно формуле

М = т + (Е0/с2)

Этот результат имеет чрезвычайно важное теоретическое значение: в последнем соотношении инертная масса и энергия физической системы выступают как однородные величины. Масса т эквивалентна в смысле инерции количеству энергии mc2, Эйнштейн обращается для проверки этой зависимости к радиоактивна процессам. Если М — масса распадающегося атома, т1, m2…— массы конечных продуктов распада, то

М — Σm = E/c2

где Е — энергия, выделенная при распаде одного грамм-атома радиоактивного элемента. Подсчеты показали Эйнштейну, что для проверки формулы на известных в то время радиоактивных превращениях нужно определять атомные веса элементов с точностью до пятого знака. Он пишет: «Это, конечно, недостижимо. Однако не исключено, что будут открыты радиоактивные процессы, в которых в энергию радиоактивных излучений превращается большая часть массы исходного атома, чем в случае радия».

Как мы знаем, ожидания Эйнштейна оправдались. При распаде ядер выделяется значительная энергия. Значительная энергия выделяется и при синтезе легких ядер. Возникла новая отрасль электрической техники — ядерная энергетика, использующая эти огромные энергетические ресурсы.

Эйнштейн излагает далее основы релятивистской термодинамики, содержащейся в работе Планка 1907 г. Он дает релятивистское определение температуры на основе работы Мозенгайля (1907 г.) по термодинамике излучения. Эйнштейн внимательно следит за развитием своей теории и использует самые последние данные, полученные другими исследователями.

Весьма важна последняя часть работы «Принципы относительности и тяготение». Здесь Эйнштейн ставит вопрос о возможности распространения принципа относительности на системы, движущиеся друг относительно друга с ускорением. «Этот вопрос,— говорит Эйнштейн,— должен возникнуть перед каждым, кто следил за применением принципа относительности до настоящего времени». Он указывает, что «пока еще нет возможности подробно обсуждать здесь этот вопрос», тем не менее считает необходимым высказать свое мнение. Мнение Эйнштейна состоит в том, что две системы, из которых одна движется с постоянным ускорением в направлении оси Ху а другая покоится в однородном гравитационном поле с напряженностью у в направлении X, физически равноценны.

Так впервые появился знаменитый «принцип эквивалентности» Эйнштейна, согласно которому «мы будем предполагать полную физическую равноценность гравитационного поля и соответствующего ускорения системы отсчета».

Опираясь на этот принцип, Эйнштейн исследует влияние гравитации на часы и распространение света. Он находит, что часы в точках с разностью гравитационного потенциала Ф идут неодинаково: часы в точках с потенциалом Ф идут на 1 + (Ф/c2) быстрее, чем в точках с нулевым потенциалом. «В этом смысле можно сказать, что процесс, происходящий в часах,— и вообще любой физический процесс — протекает тем быстрее, чем больше гравитационный потенциал в области, где разыгрывается этот процесс».

Исследуя влияние гравитации на электромагнитные процессы, Эйнштейн приходит к выводу, что световые лучи, распространяющиеся не по оси X, искривляются гравитационным полем; изменение направления световых лучей составляет γ/c2sin φ на 1 см пути света, где φ означает угол между направлением силы тяжести и светового луча.

Это первые, еще не вполне точные результаты будущей общей теории относительности. Эйнштейну понадобится десять лет, чтобы закончить основы этой теории, используя соответствующий математический аппарат. Мы не будем излагать историю создания этой теории и дальнейшего развития специальной теории относительности. Остановимся лишь на фундаментальной работе Минковского «Пространство и время», опубликованной в 1908 г.

Статья на тему Развитие теории относительности

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.