Альберт Эйнштейн

эту школу в 1896 г., он поступил в ту же Цюрихскую Высшую политехническую школу на педагогический факультет. Учился Эйнштейн неровно. Он не любил обязательных занятий и экзаменов и предпочитал заниматься тем, что его интересовало. Он получил диплом об окончании школы 2 августа 1900 г. По окончании школы для Эйнштейна наступили трудные дни. Семья, жившая в Италии, не могла больше высылать ему средств, ее положение было не блестящее, к тому же в 1902 г. умер отец. Эйнштейну пришлось думать о заработке. Он пробовал заняться педагогической деятельностью. С мая по октябрь 1901 г. он преподавал математику в техникуме города Винтертура. В этом же году он опубликовал свою первую работу «Следствия из явлений капиллярности». Потом он проработал несколько месяцев в качестве репетитора и лишь в 1902 г. получил постоянную должность технического инспектора в Швейцарском патентном бюро в Берне. Эту должность он занимал с 23 июня 1902 г. по 15 октября 1909 г. Именно здесь, в Берне, будучи скромным служащим бюро патентов, Эйнштейн стал знаменитым ученым.

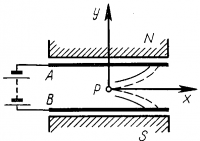

Рис. Альберт Эйнштейн

Первые работы Эйнштейна были посвящены молекулярной физике и термодинамике. В ходе этих исследований Эйнштейн создал теорию броуновского движения, о существовании которого в то время не знал. Статья по этому вопросу — «Новое определение размеров молекул»—появилась в 17-м томе «Аnnаlen der Physik» за 1905 г. и была первой из трех фундаментальных работ Эйнштейна, опубликованных в этом томе. Вторая статья—«Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света» — была посвящена квантовым свойствам света; третья — «К электродинамике движущихся сред» — содержала основы специальной теории относительности. Каждой из этих трех статей было достаточно, чтобы обессмертить имя их автора.

В январе 1906 г. Эйнштейн защищает докторскую диссертацию «Новое определение размеров молекул» — первая статья из цикла работ Эйнштейна по броуновскому движению, напечатанных им в 1905—1907 гг. В 1907 г. Эйнштейн создает квантовую теорию теплоемкости.

В 1908 г. Эйнштейн был утвержден приват-доцентом Бернского университета. В 1909 г. он был избран экстраординарным профессором Цюрихского университета и расстался с бюро патентов.

В апреле 1911 г. Эйнштейн переехал в Прагу профессором теоретической физики. Через год он снова вернулся в Цюрих, на этот раз профессором Высшей технической школы, в которой когда-то учился. Здесь он пробыл до апреля 1914 г., когда после избрания членом Прусской Академии наук в Берлине переехал в Берлин. Здесь он создал общую теорию относительности, произвел совместно с де Гаазом знаменитый опыт по доказательству существования молекулярных токов Ампера (эффект Эйнштейна — де Гааза). В 1922 г. Эйнштейну была присуждена Нобелевская премия.

В 20-е годы началась травля Эйнштейна нацистами. После прихода нацистов к власти Эйнштейн вышел из состава Прусской Академии наук и уехал из Германии. Он принял предложение Принстонского института высших исследований США и с апреля 1933 г. стал членом этого института.

Эйнштейну пришлось дожить до трагической реализации выведенного им соотношения между массой и энергией. Именно Эйнштейн в 1939 г. подписал письмо президенту Рузвельту о необходимости форсировать работы по атомной энергии.

Эйнштейн тяжело переживал трагедию Хиросимы и Нагасаки. До самой смерти, последовавшей 18 апреля 1955 г., он призывал к миру, к борьбе за предотвращение атомной войны.

Основополагающая работа Эйнштейна по теории относительности называется «К электродинамике движущихся сред». Название статьи показывает, что она была задумана в русле электродинамики движущихся сред, и вторая часть статьи содержит преобразование уравнений электродинамики Максвелла — Герца для вакуума. Однако основное содержание работы Эйнштейна далеко выходит за рамки электродинамики и содержит новый подход к проблеме пространства и времени. Этим подходом и широкой общей точкой зрения на все, а не только электромагнитные, физические явления статья Эйнштейна существенно отличается от работ Лармора, Лоренца, Пуанкаре и других исследователей по электродинамике движущихся сред.

Ближе всего к Эйнштейну подошел Пуанкаре. Однако Пуанкаре был непоследовательным в своих выводах. Сформулировав еще в 1902 г. принцип относительности как универсальный закон природы, Пуанкаре полагал вполне возможным отказ от него при наличии новых экспериментальных фактов, опровергающих «постулат относительности». Этим он по существу становился на точку зрения противников теории относительности, жаждавших ее экспериментального опровержения.

Лишь Эйнштейн понял, что принцип относительности— закон такой же абсолютной силы, как закон сохранения энергии. С таких позиций поиски опытов, оправдывающих теорию относительности, равносильны попыткам построить вечный двигатель. Опыт Майкельсона и его аналоги не могут удаться, так как противоречат теории относительности.

Основы этой теории и закладывает Эйнштейн в своей статье. В самом начале статьи Эйнштейн говорит о явлении электромагнитной индукции, которая «зависит только от относительного движения тока и магнита», «Примеры подобного рода,— продолжает Эйнштейн, — равно как и неудавшиеся попытки обнаружить движение Земли относительно «светоносной среды», ведут к предположению, что не только в механике, но и в электродинамике никакие свойства явлений не соответствуют понятию абсолютного покоя, и даже, более того, к предположению, что для всех координатных систем, для которых справедливы уравнения механики, справедливы те же самые электродинамические и оптические законы, как это уже доказано для величины первого порядка. Это предположение (содержание которого в дальнейшем будет называться «принципом относительности») мы намерены превратить в предпосылку и сделать, кроме того, добавочное допущение, находящееся с первым лишь в кажущемся противоречии, а именно, что свет в пустоте всегда распространяется с постоянной скоростью V, не зависящей от состояния движения излучающего тела. Эти две предпосылки достаточны для того, чтобы, положив в основу теорию Максвелла для покоящихся тел, построить простую, свободную от противоречий электродинамику движущихся тел.

Введение «светоносного эфира» при этом оказывается излишним, поскольку в предлагаемой теории не вводится «абсолютно покоящееся пространство», наделенное особыми свойствами, а также ни одной точке пустого пространства, в котором протекают электромагнитные процессы, не приписывается какой-нибудь вектор скорости».

Эйнштейн указывает далее, что теория развивается «на кинематике твердого тела, так как суждения всякой теории касаются соотношений между твердыми телами (координатными системами), часами и электромагнитными процессами». «Недостаточное понимание этого обстоятельства, — говорит Эйнштейн,— является корнем тех трудностей, преодолевать которые приходится теперь электродинамике движущихся тел».

Мы привели почти целиком введение Эйнштейна к его классической работе «К электродинамике движущихся сред». В нем очень ясно и четко изложены основные идеи этой работы, отличающие ее коренным образом от всех предшествующих работ по электродинамике движущихся сред. Во главу угла ставится принцип относительности и принцип постоянства скорости света. Упраздняется «светоносный эфир», без которого не могли обойтись ни Максвелл, ни Герц, ни Лармор, ни Лоренц, ни Пуанкаре. И наконец, указывается, что всякая физическая теория основана на соотношениях между твердыми телами, часами и электромагнитными процессами (здесь Эйнштейн имеет в виду распространение света).

Однако Эйнштейн ни слова не говорит о своих предшественниках. Что он читал по электродинамике движущихся сред? Какие неудавшиеся попытки обнаружить движение Земли он имеет в виду? Что он имеет в виду, когда говорит о том, что принцип относительности уже доказан «для величин первого порядка»? Ответить на эти вопросы трудно. Во всей статье Эйнштейна нет ни одной ссылки на литературу. Позднее Эйнштейн утверждал, что он не знал об опыте Майкельсона, когда писал свою работу. Но если он читал работу Лоренца 1895 г., где доказан принцип относительности первого порядка, о чем он здесь упоминает, то он не мог не знать об опыте Майкельсона. Эйнштейн указывал, что он думал над проблемой теории относительности десять лет, начав размышлять еще шестнадцатилетним юнцом. Эти долгие размышления и были главным источником работы. Эйнштейн указывал, что на него наибольшее влияние из опытных фактов оказали во время этих размышлений аберрация и опыты по измерению скорости света в движущейся воде. Этого было, по его мнению, достаточно.

Следует отметить, что все новые работы Эйнштейна изложены так, что производят впечатление здания, построенного на пустыре: никаких ссылок, никаких указаний на работы предшественников. Публикуя работы по статистической физике, Эйнштейн не знает о существовании статистики Гиббса, публикуя статью по теории броуновского движения, Эйнштейн не знает, что такое движение действительно существует. Поэтому вполне вероятно, что он не знал об опыте Майкельсона и основополагающей работе Лоренца. Но вместе с тем его введение не оставляет сомнения в том, что ему были известны отрицательные результаты попыток обнаружить движение Земли, существование принципа относительности первого порядка. Наконец, его заявления об эфире показывают, что он выступает против концепции абсолютного неподвижного пространства и, таким образом, присоединяется к точке зрения Маха, критикующего эту концепцию Ньютона.

Все это показывает, что у Эйнштейна были предшественники, о результатах исследований которых он так или иначе был осведомлен. При всей новизне и оригинальности подхода работа Эйнштейна была органически связана с исследованиями по электродинамике движущихся тел, что подчеркнул и сам Эйнштейн не только заглавием, но и целевой установкой своей статьи. Статья Эйнштейна появилась вовремя, она отвечала насущным вопросам физики своего времени.

Статья Эйнштейна состоит из двух частей. Первая, кинематическая часть составляет основы новой теории пространства и времени, вторая часть — электродинамическая — содержит применение теории относительности к электродинамике движущихся тел.

Кинематическая часть начинается с определения одновременности. Эйнштейн описывает метод синхронизации разделенных пространственно часов с помощью световых сигналов, приводящий к определению понятий «одновременность» и «время».

Следует отметить, что метод синхронизации часов с помощью световых сигналов был предложен А. Пуанкаре в 1900 г. Часы, синхронизированные таким образом, показывают, по мнению Пуанкаре, не «действительное»; а «местное» время t’ =t-(υx/c2). Это различие «местного» и «действительного» времени указывает на непоследовательность Пуанкаре в трактовке времени и отличает эту трактовку от трактовки Эйнштейна. У Эйнштейна нет никакого «действительного» времени, отличного от времени, определенного синхронизированными часами. В этом пункте он категорически порывает с концепцией абсолютного времени Ньютона, текущего «само по себе».

Дальнейшую свою теорию Эйнштейн развивает на основе двух постулатов:

«1. Законы, по которым изменяются состояния физических систем, не зависят от того, к которой из двух координатных систем, движущихся относительно друг друга равномерно и прямолинейно, эти изменения состояния относятся.

2. Каждый луч света движется в «покоящейся» системе координат с определенной скоростью V, независимо от того, испускается ли этот луч света покоящимся или движущимся телом».

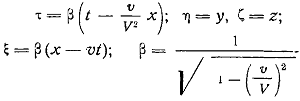

Эти постулаты: принцип относительности и принцип постоянства скорости света — являются основой теории относительности Эйнштейн на. Исходя из них, Эйнштейн получает относительность длин и относительность одновременности. Эйнштейн выводит далее из этих постулатов формулы преобразования координат и времени, которые по предложению Пуанкаре называются преобразованиями Лоренца, хотя исторически их вернее назвать преобразованиями Лармора — Эйнштейна. Лармор впервые постулировал их в 1900 г. Эйнштейн впервые вывел их в 1905 г. В обозначениях Эйнштейна эти формулы имеют следующий вид:

Постулаты Эйнштейна где х, у, z, t — координаты и время точки в покоящейся системе (покоящейся системой Эйнштейн называет систему, в которой справедливы законы Ньютона), ؏, η, τ — координаты и время в системе, движущейся равномерно и прямолинейно вдоль оси х со скоростью υ.

Из этих преобразований получаются сокращение масштабов и замедление хода часов. Сокращения Лоренца — Фицджеральда получаются автоматически, как свойство пространства и времени, а не как результат действия каких-то сил, как в теории Лоренца.

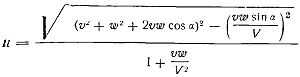

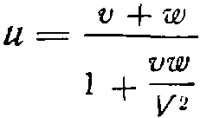

Далее Эйнштейн получает закон сложения скоростей:

Для случая, когда составляющие скоростей υ и ɯ параллельны друг другу и параллельны оси х, формула принимает вид:

Отсюда следует, что при сложении результирующая скорость и всегда меньше скорости света V и что скорость света, сложенная с любой скоростью, дает одно и то же значение V. Во второй части статьи Эйнштейн находит уравнения преобразования для компонент электрического и магнитного поля, закон аберрации и принцип Доплера. Статья заканчивается очерком динамики слабо ускоренного электрона. Здесь Эйнштейн приводит выражения для продольной и поперечной массы и законы движения электрона в электрическом и магнитном поле.

К статье 1905 г. примыкает небольшая заметка, опубликованная в 18-м томе «Annalen der Physik» за тот же 1905 г. Заметка называется «Зависит ли инерция тела от содержания в нем энергии». Эйнштейн приходит к выводу, что при испускании телом энергии а его масса уменьшается на величину α/Y2 . Отсюда он делает вывод весьма общего характера: «Масса тела есть мера содержащейся в нем энергии; если энергия изменяется на величину α, то масса меняется соответственно на величину α/(9•1020), причем здесь энергия измеряется в эргах, а масса в граммах».

Так впервые появляется у Эйнштейна знаменитое соотношение между массой и энергией, которое сегодня обычно записывается формулой Е =mс2.

Этот результат был получен Эйнштейном при рассмотрении излучения. «Если теория соответствует фактам,— говорит Эйнштейн в заключение,— то излучение переносит энергию между излучающими и поглощающими телами».

В 1906 г. Эйнштейн выступил со статьей «Закон сохранения движения центра тяжести и инерция энергии». Здесь он обосновывает соотношение между массой и энергией с помощью мысленного эксперимента. В пустом ящике имеются два одинаковых тела: излучатель и приемник. При излучении телом, находящимся у левой стенки ящика А, света на стенку будет действовать реакция светового давления, в результате которой ящик массой М движется со скоростью (1/V)(S/M), где S — излучаемая энер- гия, V — скорость света. Ящик движется с этой скоростью до тех пор, пока энергия S не поглотится телом В у противоположной стенки. За это время ящик передвинется влево на расстояние δ=(1/V)(S/M)(a/V), где а—расстояние АВ.

Так как тела А и В одинаковы, то с помощью невесомого передаточного механизма они могут быть переставлены, и тело В затем отдаст полученную им энергию. Таким путем без затраты энергии ящик М может быть передвинут как угодно далеко неоднократным повторением процесса. «Ясно,— пишет Эйнштейн,— что полученный результат не содержит внутреннего противоречия, но он противоречит основным законам механики, согласно которым первоначально покоящееся тело, на которое не действуют другие тела, не может перемещаться».

Это противоречие устраняется, если предположить, что излучение обладает массой т. Когда излучение проходит расстояние а, то вместе с ним проходит это расстояние и масса т.

Ящик массой М за это же время смещается в противоположную сторону на расстояние δ , и центр инерции системы остается в покое; если δM = am или М(1/V)(S/M)(a/V)= am, то т =S/V2 — соотношение между массой и энергией.

Эйнштейн прибегал к мысленному эксперименту для вывода соотношения между массой и энергией, используя выражение светового давления, теоретически обоснованное Максвеллом и экспериментально доказанное П. Н. Лебедевым.

Релятивистскую динамику начал разрабатывать М. Планк в 1906 г. К этому времени большой интерес вызвали работы В. Кауфмана (1871 —1947), проводившего опыты по изучению зависимости массы от скорости быстро движущихся электронов. Опыты Кауфмана, начатые в 1901 г., установили несомненную зависимость массы электрона от скорости, но характер этой зависимости установить было трудно. Сам Кауфман считал, что его опыты показали, что масса зависит от скорости не как, а как у Абрагама.

Макс Абрагам (1875—1922) в 1902— 1903 гг. вывел, исходя из. представлений об электроне как твердом заряженном шарике, довольно сложную формулу зависимости массы электрона от скорости.

Результаты Кауфмана были подвергнуты критике Планком и другими физиками, указывавшими, что опыты Кауфмана недостаточно точны. В дальнейших работах других физиков формула Лоренца — Эйнштейна нашла подтверждение.

Большое участие в пропаганде и развитии идей теории относительности и теории электрона принял выдающийся французский физик Поль Ланжевен.

Статья на тему Альберт Эйнштейн

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.