ТРЕХФАЗНЫЙ СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР ПОД НАГРУЗКОЙ

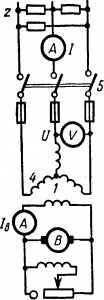

В синхронных генераторах ток нагрузки I, протекающий по цепи якорь — потребитель (рис. 11-3, 11-4), обычно сдвинут по фазе на некоторый угол Ψ относительно э. д. с. Е0, созданной потоком полюсов Фв. Сдвиг этот зависит от вида нагрузки потребителя z и параметров генератора. Обычно ток бывает отстающим.

Ток якоря I создает н. с. якоря Fя, а последняя — поток якоря Фя (рис. 11-3), в результате чего возникает реакция якоря.

Если представить себе, что ток I совпадает по фазе с э. д. с. (рис. 11-3), то поток якоря Фя, созданный группами проводов якоря (по три), будет направлен поперек полюсных наконечников. Возникает такая же поперечная реакция якоря, как в генераторе постоянного тока. Однако при отстающем токе влияние реакции якоря в синхронной машине на режим работы значительно больше, чем в генераторе постоянного тока. В этом случае часть магнитных линий якоря замкнется вдоль полюсов, сильно размагничивая машину. Действие этой продольной реакции якоря тем сильнее, чем больше угол сдвига фаз между током I и э. д. с. Е0 приближается к 90 эл. град.

На рис. 11-5 для двухполюсного генератора показано положение ротора, аналогичное представленному на рис 11-3. Направление э. д. с. в проводах якоря такое же, как на рис. 11-3, но на рис. 11-5 в проводах показано направление не э. д. с, а отстающего от нее на угол Ψ тока якоря I.

Рис 11-4. Схема включения генератора.

Под действием реакции якоря результирующий магнитный поток машины Ф уменьшается и э. д. с. нагруженной машины Е значительно меньше Е0.

Рис. 11-5. Реакция якоря синхронного генератора.

Падение напряжения в проводах якоря I √(r2я + x2s) ≈Ixs также больше, чем в машинах постоянного тока, и поэтому процентное изменение напряжения синхронного генератора при отстающем токе очень велико:

∆U = ((E0 — Uн)/Uн)100% = (20 — 40)%Uн

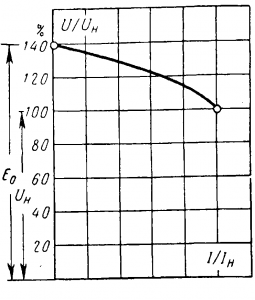

На рис. 11-6 показана внешняя характеристика синхронного генератора при отстающем токе, т. е.

U = f(I)

при Iн = const, f = const,

cos φ < 1 .

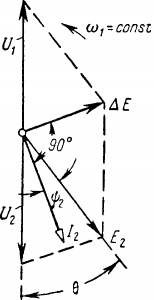

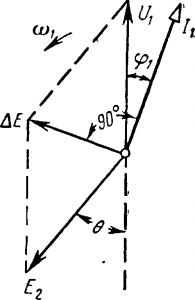

Все сказанное иллюстрируется векторной диаграммой генератора (рис. 11-7), подобной диаграмме для вторичной цепи трансформатора (см. рис. 9-9). Намагничивающая сила ротора Fв создает поток Фв, который при холостом ходе наводит э. д. с. E0. Если в обмотке якоря протекает ток I ,отстающий от э. д. с. Е0 на угол Ψ, то н. с. якоря Fя, совпадающая по фазе с I, сдвинута от н. с. Fв на угол, больший 90°.

Рис. 11-6. Внешняя характеристика синхронного генератора.

Суммарный поток Ф нагруженной машины создается результирующей н. с. F = Fв + Fя меньшей и, следовательно, при нагрузке создается э. д. с. Е < Е0. Вычитая из Е падение напряжения в якоре Ixs, получают напряжение на зажимах генератора U. В данном случае xs есть сопротивление, вызванное потоками рассеяния обмотки якоря, сопротивлением rя пренебрегают.

ВКЛЮЧЕНИЕ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ НА ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ РАБОТУ

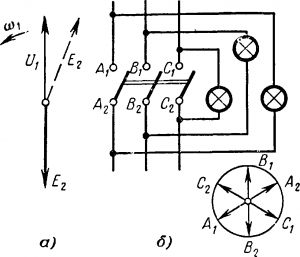

Чем вызывается необходимость включения на параллельную работу электрических машин. Схема включения на параллельную работу двух однофазных синхронных генераторов показана на рис 11-8.

Рис. 11-7. Векторная диаграмма синхронного генератора.

Статоры двух генераторов условно показаны в виде стальных колец со спиральными обмотками якорей A1X1 и А2Х2. Генератор № 1 подключен к общим шинам 1, от которых питается линия потребителя 2. К этим же шинам требуется подключить генератор № 2. Роторы генераторов показаны в виде двух магнитов, которые приводятся во вращение своими первичными двигателями. Генератор № 1 работает при U1 = const, f1 = const и I1 =const.

Для включения на шины генератора № 2 ротор его приводят во вращение, возбуждают и устанавливают U2 = U1; f2 = f1.

Рис. 11-8. Включение однофазных генераторов на параллельную работу.

Если бы это были трансформаторы, то было бы достаточно проверить, что разность потенциалов между зажимами а — а и х — х равна нулю и рубильник генератора № 2 замкнуть. В данном случае этого недостаточно, так как генераторы не связаны механически и электрически и роторы их могут вращаться с отличающимися друг от друга скоростями п1 и п2 . Пусть вектор U1генератора № 1 (рис. 11-9, а) вращается в указанном направлении с постоянной угловой скоростью ω1. Если представить себе, что вектор U1 неподвижен, то при п2 ≠ п1вектор э. д. с. Е2, генератора № 2 может вращаться медленнее или быстрее, чем вектор U1 и значит перемещаться относительно его со скоростью ω1 — ω2. Включить рубильник генератора № 2 можно только в момент совпадения по фазе U1

Рис. 11-9. Включение трехфазного генератора на параллельную работу.

и E2, т е. когда разность потенциалов между зажимами а — а и х — х равна нулю. В этот момент при обходе замкнутого контура обмоток якорей, например, в направлении X1,—шина А1, лампа, А2— Х2, лампа, шина 2, Х1 можно заметить, что U1 и Е2 действуют встречно друг другу и изображены на рис. 11-9, а в противофазе.

Для обнаружения этого момента служит приспособление для синхронизации, которое в данном случае показано на рис. 11-8 в виде двух сигнальных ламп. В процессе синхронизации эти лампы периодически загораются и гаснут. Период их мигания тем больше, чем меньше п1 — п2, и момент включения легко определяется. Когда лампы погасли, рубильник включают; с этого момента генераторы работают синхронно, т. е, их роторы вращаются с неизменными равными угловыми скоростями. Если бы число полюсов генераторов было неодинаковым, то роторы их вращались бы с угловыми скоростями, обратно пропорциональными числам их полюсов. Точно так же синхронизируют трехфазные генераторы, присоединяя три лампы на встречные зажимы (рис. 11-9,6). Включение генераторов возможно только при одновременном погасании трех ламп. Звездочки векторов U1 и Е2, т. е. А1В1С1 и А2В2С2, показаны для этого момента в противофазе. В действительности на электрических станциях для синхронизации применяется синхроноскоп, позволяющий определить не только момент включения, но и обнаружить медленнее или быстрее, чем надо, вращается ротор подключаемого генератора.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА С СЕТЬЮ ПРИ НЕИЗМЕННОМ ТОКЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ

Полагаем, что генератор № 2 (рис. 11-8) включен параллельно с генератором № 1, обладающим мощностью Pн, несоизмеримо большей по сравнению с мощностью Р2н генератора № 2. этом случае любые операции с генератором № 2 не вызовут изменения U1 и f1 генератора № 7. Рассмотрение ведется для одной фазы. После включения генератора № 2 роторы генераторов вращаются с одной скоростью п1= п2 — const, а векторы U1 и Е2 находятся в противофазе (рис. 11-9, а) и вращаются в одну сторону с ω1 = ωсинхр = const. Первичный двигатель генератора № 2 развивает такую мощность, при которой покрываются потери холостого хода генератора, так как ток I2 = 0.

Если увеличить количество энергии, подводимой к первичному двигателю генератора № 2 (воды, пара и др.), то вращающий момент двигателя станет больше момента сопротивления и ротор генератора № 2 начнет вращаться с ускорением. Его ротор медленно смещается относительно ротора генератора № 1 , и между осями роторов появляется угол рассогласования б. На этот же угол б забегает вперед по отношению к положению холостого хода э. д. с. E2, что и показано на рис. 11-10.

Рис. 11-10. Векторная диаграмма генератора при параллельной работе.

Теперь U1 и Е2 не уравновешиваются, появляется разность ∆Е и в замкнутом контуре обмоток якорей протекает ток

I2 = ∆E/(х1 + х2) = ∆E/x

здесь х = х1 + х2 — реактивное сопротивление обмоток якорей; активным сопротивлением пренебрегают, так как оно очень мало.

Ток I2 отстает от ∆E на угол 90° (на четверть периода), но почти совпадает по фазе с Е2. Генератор развивает мощность Р2 = E2I2 cos Ψ2. Активная слагающая тока I2 cos Ψ2 создает тормозной момент тем больший, чем больше угол 6.

Рис. 11-11. Диаграмма работы синхронной машины при неизменном токе возбуждения.

При некоторой величине 9 тормозной момент уравновешивает избыточный вращающий, ускорение ротора становится равным нулю и он вращается опять при ω1 = const.

Таким образом, чтобы нагрузить генератор, следует увеличить вращающий момент первичного двигателя, т. е. увеличить количество подводимой к нему энергии.

Если после включения генератора № 2 вращающий момент его первичного двигателя уменьшить, то угол Э и мощность Р2 уменьшаются, т. е. Генератор сбрасывает нагрузку. При дальнейшем уменьшении вращающего момента ротор может начать отставать от положения холостого хода. Опять появляется угол рассогласования 0, но уже в обратную сторону; э. д. с. отстает от положения холостого хода (рис. 11-11), появляется разность э. д. с. ∆E и ток I1 . Этот ток отстает от ∆E на 90°, но почти совпадает по фазе с U1. В этом случае генератор №1 развивает мощность Р1 = U1I1 cos φ1 за счет которой создается вращающий момент, и синхронная машина № 2 переходит в режим двигателя. Такой режим на электростанциях не допускается и машина автоматически отключается от шин при помощи реле обратной мощности.

Статья на тему Синхронный генератор под нагрузкой

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.