ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ

Таким образом, I = Iя+Iв

Рис 8-31. Схема соединения двигателя с параллельным возбуждением.

где I в ≈ (1-7)% I н. После первого броска тока I п ≈ (1,5—2,0) Iн, с увеличением скорости вращения ток якоря начинает уменьшаться и ручка пускового реостата 1 переводится на второй контакт. Ток опять, увеличившись броском, начинает уменьшаться и ручку реостата переводят на следующий контакт и т. д. Пуск

заканчивается, когда все сопротивление rр выключено. Пусковое сопротивление rр нельзя оставлять длительно под током, так как оно рассчитано на кратковременную работу.

Во время пуска желательно, чтобы ток I уменьшался быстрее, а для этого должна быстрее нарастать противо-э, д. с. Поэтому при пуске обязательно создают наибольший магнитный поток Ф, устанавливая Iв = Iв. макс. Это необходимо также и потому, что электродвигатель при пуске

должен развивать большой вращающий момент, который, каK известно, пропорционален магнитному потоку. Для отключения электродвигателя сначала переводят ручку пускового реостата на нулевой контакт, а затем размыкают рубильник. При этом исключается подгорание контактов рубильника. Схема соединения двигателя должна быть такой, при которой исключена возможность размыкания цепи обмотки возбуждения (рис. 8-31). Для удобства монтажа зажимы пускового реостата обозначают буквами: Л — для присоединения к питающей линии; Я — к якорю и М — к обмотке возбуждения. Характеристики электродвигателей представляют главным образом графики изменения механических свойств машины.

Скоростной характеристикой называется зависимость скорости вращения п от тока I при постоянных напряжении U и токе возбуждения Iв, т. е.

n = f(I)

при U = const и Iв = const. Она представлена на рис. 8-32 кривой 1. При холостом ходе, когда Iх < 10% Iв, скорость наибольшая, так как Iхrя ≈ 0:

nx = (1/cЕ)((U- Iхrя )/Ф) ≈ (1/cЕ)(U/Ф)

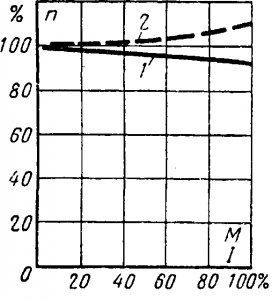

Рис. 8-32 Скоростная характеристика двигателя с параллельным возбуждением.

С увеличением нагрузки на валу растет Irя и скорость должна уменьшаться. В то же время реакция якоря уменьшает магнитный поток Ф, вследствие чего скорость должна возрастать. В существующих электродвигателях увеличение падения напряжения влияет на скорость сильнее и она с увеличением нагрузки на валу всегда падает, хотя и незначительно (5—10)% nн, так как Iнrя не превышает 10% Uн. Такая характеристика скорости называется жесткой.

При Iв = const магнитный поток уменьшается очень мало, и поэтому можно считать Ф ≈ const. Тогда вращающий момент электродвигателя

М=смIФ≈(смФ)I

пропорционален току I. Поэтому, изменив масштаб по оси абсцисс на рис. 8-32, получают механическую характеристику электродвигателя, т. е.

n = f(M)

при U = const и Iв = const.

Рис. 8-33. Рабочие характеристики двигателя с параллельным возбуждением.

Рабочие характеристики, даваемые обычно во всех каталогах и описаниях электродвигателя, особенно ценны для эксплуатации и представляют собою зависимость

n, M, I, η = f(P2)

при U = const и Iв — const, где η — к.п.д. машины, а P2 — полезная мощность на валу (рис. 8-33).

Развиваемая на валу (полезная) мощность электродвигателя

P2 = (М • 2πn)/60

а вращающий момент

M = (P2 • 60)/2πn

Зависимость М — f(P2) при постоянной скорости вращения была бы прямой линией (M≡P2). проходящей через начало координат. Однако с увеличением P2 скорость несколько уменьшается и момент растет быстрее, чем по прямой линии. Ток I также почти пропорционален мощности на валу P2, так как при постоянном напряжении он пропорционален потребляемой мощности P1 = UI, а потери электродвигателя (P1 — Р2)малы. При холостом ходе, когда P2 = 0, ток Ix не равен нулю и кривая не проходит через начало координат.

Электродвигатель c параллельным возбуждением является лучшим из регулируемых электродвигателей. Он позволяет плавно и экономично регулировать скорость вращения. Регулирование производится в большинстве случаев изменением тока возбуждения. Причины этого в следующем; вращающий момент электродвигателя M = СмIФ при неизменном потоке Ф пропорционален току I. Ток в свою очередь определяется отношением

I = (U — E)/rя

т. е, разностью U — Е, которая не превышает (6—10)% Uн Предположим, что Uн = 100%, Е = 95% Uн и (U — E) = 5% Uн

Если уменьшить ток возбуждения на 5%, то приблизительно на 5% уменьшится магнитный поток и э. д. с. Тогда разность U— Е увеличится до величины, почти 10% Uн а ток возрастет, почти в 2 раза. Отсюда ясно, что вращающий момент электродвигателя возрастет и скорость увеличится. Этот способ очень экономичен ввиду того, что Iв ≈ (1— 7)% Iн и потери энергии при регулировании I2вrв малы.

Регулировать скорость вращения можно и включением добавочного сопротивления последовательно с якорем. Однако этот способ очень не экономичен и применяется редко. В специальных устройствах регулирование скорости производится изменением и тока возбуждения и напряжения на зажимах якоря.

Электродвигатели с параллельным возбуждением применяются там, где нужна практически постоянная скорость при разных нагрузках или где требуется регулирование скорости до 1 : 1,5, а в специальном исполнении —до 1 : 8.

Статья на тему Электродвигатель с параллельным возбуждением