КОНТАКТОРЫ

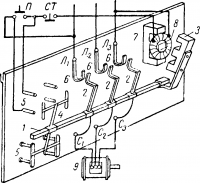

На рис. 14-21 показана схема работы трехполюсного контактора переменного тока. Эти контакторы изготовляются с числом полюсов от 1 до 5, на токи 20—600 а. Время их срабатывания, в зависимости от величины контактора, лежит в пределах 0,05—0,1 сек.

Рис. 14-21. Схема работы контактора.

На изолированной оси квадратного сечения 1, подшипники которой для простоты не показаны, установлены подвижные рабочие контакты 2, якорь электромагнита 3 и траверса 4, для так называемых блок-контактов (блокировочных контактов). На изолированной плите укреплены неподвижные рабочие контакты 6, блок-контакты 5 и ярмо 7 с обмоткой возбуждения электромагнита 8.

В цепи управления показаны две кнопки, включающая «пуск» П и отключающая «стоп» СТ. Контакты кнопок при помощи пружин удерживаются в положениях, показанных на рис. 14-21, т. е. соответственно в разомкнутом и замкнутом. Кнопки ставятся в месте, удобном для управления, независимо от расположения контактора и двигателя.

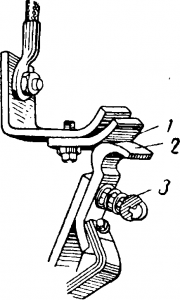

Рис. 14-22. Конструкция рабочих контактов контактора.

Пуск производится следующим образом. При замыкании кнопки Я, ток идет от провода Л1, через кнопки П и СТ в обмотку электромагнита 8 и к проводу Л3. Якорь притягивается и поворачивает ось 1, при этом одновременно замыкаются рабочие контакты 2 и 6 и верхние блок-контакты 5; последние шунтируют кнопку П и позволяют отпустить ее. Для выключения двигателя достаточно разомкнуть цепь управления, нажав кнопку СТ, и контакты отпадут под влиянием собственного веса устройства.

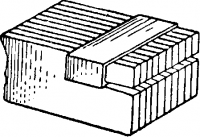

Рис. 14-23. Способ устранения вибраций якоря в контакторе.

В контакторах переменного тока магнитный поток катушки возбуждения периодически переходит через нуль, что вызывает вибрации и гудение конструкции. Для устранения этого на торец сердечника катушки надевают короткозамкнутый виток, как показано на рис. 14-23. В этом витке, как во вторичной обмотке трансформатора, создается ток, сдвинутый по фазе относительно тока в катушке. Поток, созданный этим витком, замыкается через якорь и препятствует его отпаданию в моменты перехода главного потока через нуль.

Статья на тему Контакторы

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.