ИОННЫЕ ВЕНТИЛИ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

Газотрон

Катод питается от трансформатора накала. Напряжение накала должно быть не более 5 в, так как при большем напряжении, малом потенциале ионизации (для ртути около 10 в) может возникнуть дуга между концами катода. Таким образом, ток накала получается большим, от нескольких ампер до нескольких десятков ампер, большим будет и время разогрева катода.

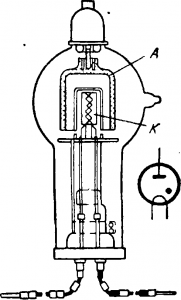

Рис. 13-9. Газотрон и его условное обозначение.

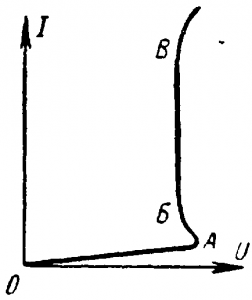

При увеличении анодного напряжения от нуля в газотроне сначала возникает только небольшой электронный ток, так как электроны в слабом электрическом поле между катодом и анодом имеют скорости, недостаточные для ионизации газа. Этому режиму работы соответствует участок OA вольт-амперной характеристики газотрона (рис. 13-10). Если повысить анодное напряжение до величины, несколько превышающей потенциал ионизации газа, то электроны, покинувшие катод, под действием электрического поля получат скорости, достаточные для возбуждения и ионизации газа или паров ртути. Таким образом, в приборе начнется процесс ионизации газа, образование плазмы и возникнет дуговой разряд, чему соответствует точка А характеристики газотрона.

Положительные ионы, полученные при ионизации газа, компенсируют объёмный отрицательный заряд вблизи катода, вследствие чего несколько увеличивается электронная эмиссия.

Увеличение тока при уменьшении сопротивления анодной цепи вследствие изменения нагрузки или при увеличении напряжения источника питания почти не влияет на величину падения напряжения между анодом и катодом.

Рис. 13-10. Вольт-амперная характеристика газотрона.

Рабочему режиму газотрона соответствует участок БВ его вольт-амперной характеристики. Дальнейшее повышение напряжения и тока (за точкой В) недопустимо, так как может вызвать гибель газотрона.

Преимущество газотрона перед вакуумным диодом заключается в меньшем падении напряжения в нем, вследствие чего выпрямители с газотронами имеют более высокий к. п. д.

Как уже отмечалось, газотрон требует большего времени для нагрева катода до рабочей температуры, которая должна быть получена до включения анодного напряжения во избежание потери эмиссии катодом.

Выпрямители с газотронами имеют те же схемы, что и с вакуумными диодами, только на входных зажимах фильтра не должно быть конденсатора (С’ на рис. 13-5), так как в противном случае зарядный ток конденсатора может вызвать потерю эмиссии катода, т. е. выход газотрона из строя.

Тиратрон

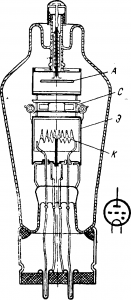

Тиратрон отличается от газотрона наличием третьего электрода — сетки (рис. 13-11), которая играет роль двери, закрывающей или открывающей путь для анодного тока. Катод тиратрона окружен металлическим экраном, верхнее отверстие , которого закрыто сеткой, имеющей форму диска с отверстиями. Экран исключает возможность возникновения электрического поля между анодом и катодом помимо сетки.

Рис. 13-11. Тиратрон и его условное обозначение.

А —анод; К — катод; С — сетка; Э — экран.

Если сообщить сетке отрицательный потенциал по отношению к катоду, то электрическое поле между сеткой и катодом будет направлено противоположно основному полю тиратрона и движение электронов от катода к аноду замедлится. Таким образом, для каждого значения анодного напряжения существуют такие значения отрицательного потенциала сетки, при которых электроны движутся со скоростью, недостаточной для ионизации газа или паров ртути. Уменьшим отрицательный потенциал сетки до некоторого критического значения, тогда скорости движения электронов станут достаточными для ионизации газа и, следовательно, произойдет зажигание дуги и образование плазмы. При горящей дуге сетка покрыта слоем положительных ионов, нейтрализующих отрицательный заряд сетки, и она перестает влиять на анодный ток. Поэтому для гашения дуги необходимо уменьшить анодное напряжение до значения, близкого к нулю.

При неизменном напряжении между сеткой и катодом ис зажигание дуги происходит при некотором анодном напряжении иа, следовательно, изменением напряжения на сетке можно регулировать величину анодного напряжения из, при котором зажигается тиратрон.

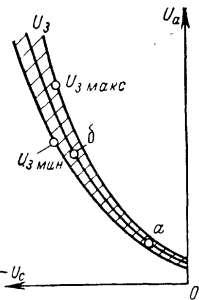

Рис. 13-12. Пусковая характеристика и пусковая область тиратрона.

Кривая зависимости U3 от напряжения на сетке Uc называется пусковой характеристикой тиратрона (рис. 13-12). При определенном напряжении на сетке при повышении анодного напряжения зажигание может произойти при напряжении, лежащем в границах от U3.мин ДО U3. макс, так как напряжение зажигания зависит от давления в колбе, температуры окружающей среды, сопротивления цепи сетки, тока накала и т. д. Поэтому вместо пусковой характеристики обычно дают пусковую область, ограниченную кривыми

U3.мин и U3. макс (рис.13-12)

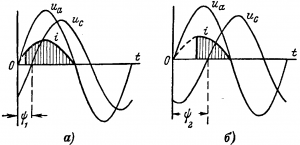

При работе тиратрона в цепи выпрямителя он в течение каждого периода 1 раз зажигается при положительном анодном напряжении и 1 раз гаснет при анодном напряжении, близком к нулю. Подведем к сетке переменное напряжение ис той же частоты, что и анодное напряжение иа, но сдвинутое относительно последнего по фазе на угол Ψ1 (рис. 13-13, а). Зажигание произойдет, когда отрицательное сеточное напряжение уменьшится, а анодное увеличится, так что оба напряжения будут соответствовать точке а (рис. 13-12), лежащей на пусковой характеристике.

Рис. 13-13. Кривые напряжения и тока тиратрона при различных углах сдвига между анодным и сеточным напряжением.

Изменив фазу сеточного напряжения, можно изменить момент зажигания тиратрона (точка б на рис. 13-12). Таким образом, можно регулировать продолжительность прохождения анодного тока в течение периода, т. е. регулировать среднее значение тока и напряжения (рис. 13-13, б).

Тиратроны применяются в цепях переменного тока с частотой не более 1—10 кгц, так как при большей частоте заряд у сетки не успевает рассасываться и управление тиратроном становится невозможным.

Тиратроны применяются в выпрямителях, преобразователях постоянного тока в переменный, автоматике и телемеханике и электросварочных установках.

Статья на тему Ионные вентили

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.